同样是高强度付出,为什么有人的收入始终有“玻璃天花板”,有人却能突破财富想象?答案藏在“杠杆”这两个字里。 没有杠杆的人生,注定与高上限绝缘 我们身边最常见的职业困境,往往源于“劳动无法复制”的宿命。教师的一堂课、律师的一次辩护、工程师的一张图纸,本质上都是“时间换报酬”的线性交易——你付出8小时劳动,就只能获得8小时的回报。这些职业或许能凭借经验积累筑起门槛,比如医生越老越吃香,但终究逃不过“一个人干不过一支团队”的现实。 体力劳动者的局限更直接:汗水洒在工地上,当天的体力消耗完就清零,既不能留存为“经验资产”,更无法批量复制。而中产集中的教师、会计师等职业,即便有专业壁垒,也很难突破“单人服务半径”的限制。就像顶尖律师一年最多接几十个案子,顶尖医生一天最多看几十位病人,他们的收入天花板,从一开始就被“无杠杆模式”牢牢锁死。 掌握这三种杠杆,才能打开财富天花板 纳瓦尔在《纳瓦尔宝典》中戳破了财富的真相:靠出卖时间永远无法致富,真正的高收入来自杠杆效应。而能撬动财富的杠杆,只有这三种: 1. 代码与IP:让你的劳动“躺赚” 歌手发行一首歌,录音成本固定,但播放量可以无限增长;程序员写一套软件,代码一旦完成,就能复制给千万用户使用;作家出版一本书,印刷成本有限,却能畅销十年甚至百年。这些“可复制的劳动成果”,本质上是用一份时间投入,换取无数次收益分成。 罗琳凭借《哈利波特》系列IP,从单身妈妈逆袭成亿万富翁,因为文字可以被翻译成50多种语言,衍生出电影、主题公园等无数变现形式;张小龙团队写出微信代码后,这个产品服务着13亿用户,每一次功能迭代都能创造新的价值。代码和IP就像一台“自动印钞机”,让劳动成果突破时间和空间的限制。 2. 管理杠杆:驾驭人力的“放大器” 如果说代码是“机器杠杆”,那么管理就是“人力杠杆”——让别人的时间为你创造价值。郭台铭不必自己拧螺丝,却能通过管理几十万工人,让富士康成为全球制造业巨头;马云不懂编程,却能搭建平台让无数商家和开发者参与其中,创造出万亿级的商业帝国。 这种杠杆的核心是“领导力+系统能力”:既能凝聚人的共识,又能建立高效的协作机制。一个优秀的管理者,能让100人的团队创造出1000人的价值;而一个顶尖的企业家,甚至能撬动数万、数十万人力,完成个体永远无法企及的目标。人力的无限性,决定了这种杠杆的上限可以高到没有边界。 3. 资本杠杆:让钱成为你的“打工仔” 当劳动和人力都有了天花板,资本却能实现“滚雪球”式增长。巴菲特的投资逻辑本质上是用资本撬动优质企业的收益,索罗斯通过金融工具放大市场波动的收益,他们的财富增长不再依赖个人时间,而是靠资本的复利效应和资源整合能力。 资本杠杆的魔力在于“以小博大”:用100万本金撬动1000万的投资,只要收益率超过成本,收益就能呈倍数放大。但这种杠杆也最考验认知——你需要看懂行业趋势、企业价值,甚至宏观经济周期,才能让资本成为你的“忠实打工仔”,而不是吞噬财富的陷阱。 高产值的真相:从“卖自己”到“造系统” 那些真正创造高产值的人,都完成了从“出售个人时间”到“搭建价值系统”的跃迁。教师的价值停留在每一堂课,而教育机构创始人的价值在于搭建可复制的教学体系;医生的价值局限在每一次诊疗,而医疗集团CEO的价值在于整合资源让更多人获得服务。 但杠杆不是“一夜暴富”的捷径。代码需要十年磨一剑的技术积累,管理需要在摔打中练就识人用人的智慧,资本需要穿越牛熊的市场洞察力。没有底层能力支撑的杠杆,反而可能成为风险放大器——就像没有驾驶技术的人开赛车,越快越危险。 普通人的破局点:找到你的“轻杠杆” 不是每个人都能成为企业家或投资大师,但每个人都可以寻找适合自己的“轻杠杆”。设计师可以把作品做成模板出售,职场人可以把经验沉淀为课程,甚至普通人也能通过打造个人IP放大影响力。关键是跳出“做一件事赚一份钱”的思维,思考:我的劳动成果能否被复制?我能否链接更多资源创造协同价值? 收入的上限,从来不是由努力程度决定的,而是由你撬动世界的方式决定的。与其在无杠杆的赛道上拼尽全力,不如花点时间思考:你的“代码、团队、资本”在哪里?毕竟,这个时代最值钱的,从来不是重复的劳动,而是创造杠杆的智慧。

同样是高强度付出,为什么有人的收入始终有“玻璃天花板”,有人却能突破财富想象?答

周仓与商业

2025-08-13 00:49:49

0

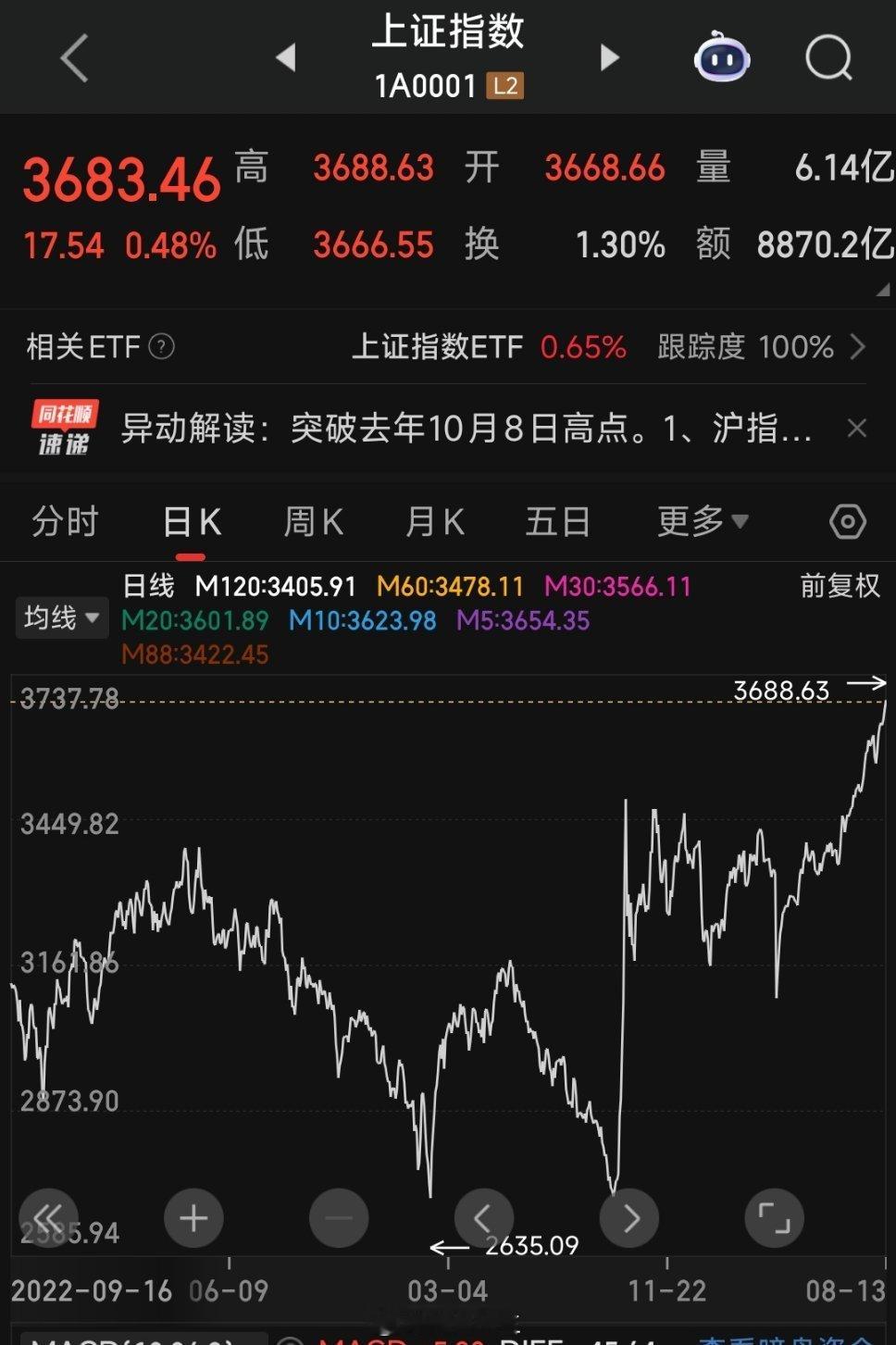

阅读:1