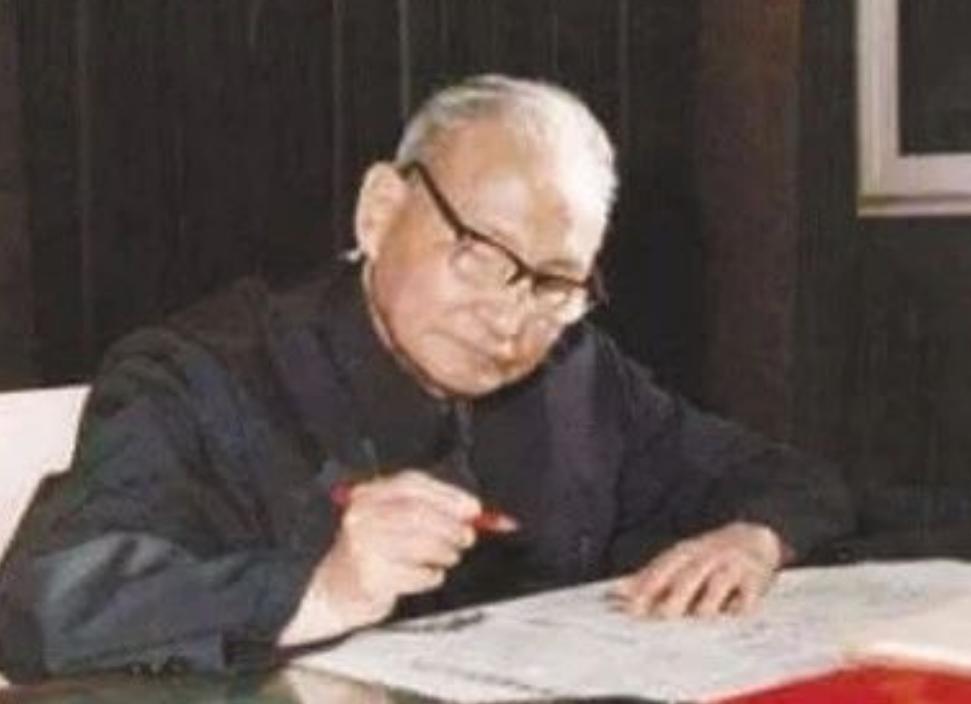

王谦会见陈云,全程一句话未说,陈递去纸条:3分钟谈话时间已到 “1982年4月8日下午三点整,我保证三分钟就走!”王谦在门口小声对陈云的卫士说。 卫士点点头,把门轻轻掩上。客厅里只剩两个人,钟声滴答,空气像被捻紧的发条。陈云没有起身,他只是抬眼示意王谦落座,然后低头翻腕表。王谦本想寒暄,却被陈云举起的手势按了回去——安静。 一分钟过去。陈云从上衣口袋摸出一张折得极整齐的便笺,放在掌心,却并不展开。王谦揣测:或许那是一段指示,也可能是一份需要他带回山西的大事。时间却继续滑走,钟针划出第二圈。王谦有些坐立不安,这位见惯风浪的省委书记,很少如此局促。第三分钟将尽,陈云终于抬眼,把那张纸摊开,手腕微微一送,纸片飘到王谦膝前:3分钟谈话时间已到。 不需多言,客人起身,轻轻鞠躬,转身离开。整个会面,除了开门时那句“我保证三分钟”,再无旁话。 王谦走出胡同,才想起十多年间流传在干部口中的“陈云三不”——不拖话、不走情、不留面子。很多人以为那只是传闻,今日亲历,才真正体会到分秒必争的较真。 这种较真并非始于高位。1925年上海商务印书馆排字房里,22岁的陈云薪水微薄,却天天记账,连一碗馄饨都写得分毫不差。印刷机轰响,热浪扑面,他依旧用一支短铅笔敲下每一笔支出。有人笑他“小家子气”,他只是淡淡一句:“先把自己的数字算明白,才敢管党的银子。”十四年后,他作为中共中央财经负责人奔赴延安,从苏北小米到延河水电,全凭这股极致的严谨过硬。 建国初期,中央决定给“五大书记”配车。文件下到供销局,合共五辆吉斯轿车,其中一辆按顺序送到陈云办公室。他隔窗看了看,吩咐:“文件我领,车退回。”工作人员愣住:“中央统一配发,退回手续难做。”陈云只回一句:“难做也得做,章程要落在纸上,不在马路上。”那辆崭新的吉斯,被原封不动开回车库。 1976年,韩先楚办完公事,专程打车赶到陈云住所。卫士来回通报三次,均被拒绝。韩先楚急了:“我连话都不说,敬个礼就走!”依旧吃闭门羹。直到第四次陈云点头,三分钟仪式般的沉默,换来一个标准军礼。韩先楚退到门外,才对卫士苦笑:“我欠他的情,用不着言语。” 外人难以理解这种“不近人情”,可在陈云眼里,公私界限就像刻刀一道线,半毫米都不能让。1979年,他在北京做结肠手术,省委老同事拎了两箱苹果来探望。陈云数出十个,让护士分给病房里的战士,其余原箱退回。同事尴尬地站在走廊,护士推门时听见陈云低声叮嘱:“礼轻亦不可收,这是立场。” 1984年,帕金森让他的手指发抖,但每日晨起写字仍未间断。毛笔悬腕,字迹颤而不乱。秘书劝他歇一歇,他淡淡说:“字抖不要紧,人别抖。”写完《蜀相》最后一句“出师未捷身先死”,他放下笔,掏出秒表——计时七分三十二秒,比前一天快了八秒;他很满意。 有人评价陈云“简”和“冷”。简,是行事风格;冷,是待人尺度。可了解他战斗经历的人知道,冰冷背后是一颗对制度赤诚的心。上世纪五十年代,他负责全国统购统销,最头疼的不是粮食缺口,而是各省求特批的条子。一位老部下劝他适度通融,他把茶杯放在会议桌边缘,轻轻推了推:“一松就碎,规矩也是一样。” 回到那张著名的“3分钟”纸条。王谦后来在笔记里写下:陈老送我的是警钟,不是逐客令。三分钟说不清的事,多半不是大事;需要靠寒暄铺垫的事,往往不够光明。这句话被山西省办公厅同事摘录,贴在例会上墙,成了后来干部办理公事的时间标尺。 值得一提的是,这张纸条保存至今,存放在国家博物馆档案库内,背面还有陈云亲笔日期“1982.4.8”。字迹清秀,却毫不拖泥带水,仿佛把他一生对时间、对纪律的态度凝成了一张薄薄的纸。 陈云逝世前半年,医生根据病情制定访客名单,一共八人。名单最后写着“每次停留不得超过五分钟”。陈云看后,在旁边加了两字:“太长。”主治医生哭笑不得,把“五分钟”改成“两分钟”。最终除了家属和护士,无一人打破这条规定。 老一辈革命家里,陈云或许不是最善言辞的,但他用最安静的方式告诉后人:在权力与情面之间,制度永远排第一。王谦拿到那张纸条的瞬间,没有尴尬,只有敬畏;三分钟的静默,比三小时的倾谈更震撼人心。 当年的分秒较真,换来了后来大局的稳健。有些人走了,故事却留在文件、时钟与那张泛黄的便笺里,提醒后来者:规矩不是口号,是按秒计算的行动。