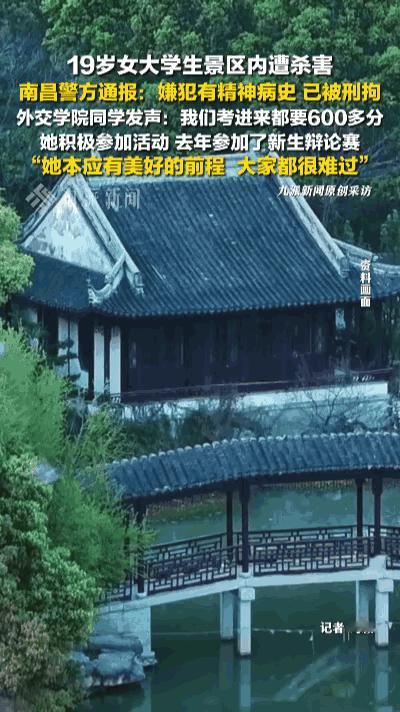

河北女子家暴致死案引热议:长达20年的身心摧残与法律困境 近日,裁判文书网披露的一则刑事案件引发社会广泛关注。河北49岁女子阿珍(化名)因长期遭受丈夫的严重家暴,在一次激烈冲突中持铁管将丈夫击打致死,最终被法院以故意杀人罪判处有期徒刑15年。这一判决背后,是一段令人痛心的婚姻悲剧,也折射出家庭暴力受害者在法律框架下的艰难处境。 案情回顾:非人的折磨与绝望的反抗 根据潇湘晨报等媒体报道,阿珍的婚姻充斥着令人发指的虐待行为。丈夫不仅在日常生活中频繁对她实施殴打,更在她坐月子、例假期间强行发生性关系,将其视为满足私欲的工具。更为恶劣的是,丈夫还曾在深夜开启直播,将妻子作为取乐对象进行羞辱,导致阿珍长期不敢脱衣睡觉,时刻处于恐惧与屈辱之中。案发当晚,阿珍因害怕丈夫酒后再次施暴,在情绪崩溃之下做出了极端举动。 法律视角:故意杀人罪名成立,但情有可原 从法律层面来看,阿珍的行为构成了《刑法》第232条规定的故意杀人罪。她在冲突中持铁管主动攻击丈夫要害部位,最终导致对方死亡,这一因果关系明确。然而,司法实践中对于家庭暴力引发的犯罪行为一直秉持“法不能向不法让步”的原则,但也会充分考虑案件的特殊背景。 量刑考量:长期虐待成为酌定从轻情节 法院在量刑时充分考量了案件的特殊性。阿珍的丈夫长期实施严重的家庭暴力,其行为已构成虐待罪等多项违法犯罪,阿珍长期处于极度恐惧和心理压迫之下,案发时其人身安全确实面临紧迫威胁。这种情况下,虽然她的反抗行为超出了正当防卫的范畴,但法院将家庭暴力这一因素作为重要的酌定从轻情节,判处有期徒刑15年而非更重刑罚,体现了法律对弱势群体困境的一定程度的理解与包容。 更深层思考:完善反家暴机制迫在眉睫 然而,这一案件也暴露出我国反家暴体系中亟待解决的问题。阿珍在长达20年的婚姻中,可能因为传统观念束缚、取证困难、社会支持不足等原因未能及时寻求有效救助。司法实践中对于家庭暴力受害者的正当防卫认定标准、心理创伤评估等方面仍需进一步细化和完善,以避免更多类似悲剧的发生。 结语:严惩犯罪与保护弱者的平衡难题 阿珍的悲剧令人唏嘘,也引发了全社会对于家庭暴力问题的深刻反思。法律既要维护社会秩序,对故意杀人行为依法惩处,也要在个案中充分体现人文关怀。此案的判决结果,既肯定了法律的严肃性,也提醒我们必须加快推进反家暴法律体系的完善,建立更加健全的社会救助机制,让更多处于困境中的受害者能够在合法框架内获得及时的庇护与支持。 本案提醒我们,面对家庭暴力这一社会顽疾,个人、家庭、社会和司法机关都应承担起相应的责任。只有各方共同努力,才能真正实现“零容忍”家暴的目标,让每一个人都能在安全、尊严的环境中生活。 【本文仅供个人学习研讨,不做为任何个案评判依据】 信息来源:裁判文书网公开信息、潇湘晨报相关报道及我国现行法律法规分析。