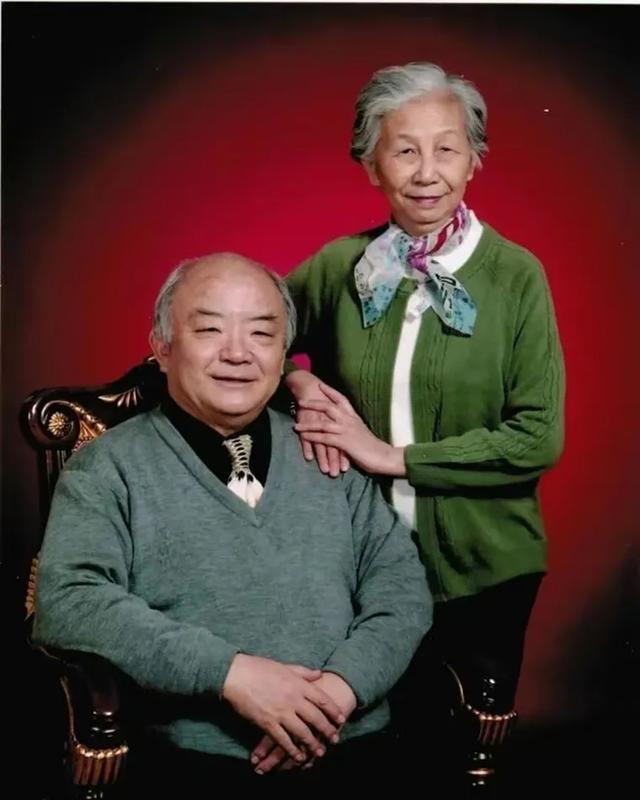

2018年,北大教授钱理群和妻子同时患癌,而妻子更是被告知只有4个月的生命了。她没有哭,没有绝望,淡定地说:“稍等,让我安排一下后事。”接着勇敢的做了四件出人意料的事。 养老院里,一个清瘦的老太太正放声高歌。她唱的是《我的深情为你守候》,歌声里听不到一丝病痛的痕迹,全是热爱。台下,她的丈夫,著名学者钱理群,像个铁杆粉丝,举着相机,一秒不落地记录着妻子的风采。 这一幕很温馨,在场的人都看在眼里。可谁都不知道,这根本不是什么联欢会,而是一场准备了很久的告别。台上的歌者,正用生命最后一点力气,告诉这个世界:我要走了。 2018年,钱理群体检,查出了前列腺癌的苗头,夫妻俩正打算平静接受。谁知,更大的浪头还在后头。差不多同一时间,妻子崔可忻总觉得胃不舒服,血糖也高得奇怪。她当了几十年医生,直觉告诉她这事不小。 去做了PET检查,结果是胰腺癌晚期,已经腹腔转移。医生朋友很直接:剩下的时间,大概四个月,崔可忻自己就是资深的儿科医生,这份诊断书的分量,她比谁都清楚。胰腺癌患者在痛苦的治疗里耗尽尊严的样子,她见得太多了。 所以她异常冷静,跟钱理群分析:“癌细胞都散开了,手术也切不干净,化疗只会让我虚弱到说不出话。”这份冷静,源于她对医学的通透,也源于对生命本身的尊重。 她做了一个在外人看来,甚至有点“狠心”的决定:放弃所有开刀、化疗,只做保守的姑息治疗。她要的,是有尊严地走完最后一程。 1960年,两个年轻人同一天到贵州安顺的卫生学校报到。一个是崔可忻,上海中西女中、上海第一医学院毕业的知识女性,会弹钢琴,热爱音乐;另一个是钱理群,北大中文系毕业,一头扎在文学里。 一个教医学,一个教语文,在那个艰苦的地方,两颗相似的灵魂越走越近。他们相互扶持,1976年结了婚。后来,钱理群考回北大读研,崔可忻也调到北京,两人各自在自己的领域发光。钱理群成了鲁迅研究的大家,而崔可忻在儿科医生的岗位上默默耕耘了一辈子。 他们没要孩子,生活上是崔可忻照顾钱理群更多,但精神上,他们是绝对平等的知己。正是这大半辈子相濡以沫的懂得,给了崔可忻在生命尽头从容的底气,死亡通知单下来后,她没慌,反而有条不紊地给自己的人生终章,安排了一场“四部曲”。 第一步,她拒绝了医院的治疗方案,亲自给自己定了规矩:不折腾,只求舒服、有质量地走。她甚至主动从大医院转到社区康复医院,并对每一个来探望的亲友解释,这不是放弃,而是选择。 第二步,就是开头那一幕,养老院联欢会上的演唱。为了登台,她提前半个月就开始练气。那天,她特意穿上钱理群年轻时送的白裙子,熨得整整齐齐。身体其实已经很虚弱了,全靠输液和止痛药顶着,可她一开口,歌声依然充满力量。 当唱到“我的深情为你守候”时,她的眼睛一直看着台下的钱理群,那眼神里没有悲伤,分明在说:“你看,我还能为你唱歌呢。” 第三步,是写回忆录。躺在病床上,她亲自整理、校对了一本纪念文集,书名就叫《我的深情为你守候》。书里不仅有他们的过往,更有她对医学和音乐一生的思考。她想用这本书告诉所有人,她崔可忻,是一个独立的、精神世界丰富的个体,不只是“钱理群的夫人”。 第四步,是宁静的告别。趁着意识还清楚,她把家里的东西都收拾得明明白白。衣服分类,书籍光盘擦干净,研究笔记做好标记。她甚至给钱理群留下便签,告诉他哪件毛衣领口加了绒,冬天怕冷记得穿。 她自己选好了遗像,立下遗嘱:不开追悼会,不收花圈,用她的歌声代替哀乐,让大家在歌声和影像里再见一面。她做这一切,就是不想给丈夫留下一丁点麻烦。 2019年8月4日,比医生预言的多活了八个月后,崔可忻在钱理群身边安详离世。告别会如她所愿,没有哭声,只有她的歌声在循环播放。 钱理群也没有表现出巨大的悲痛,照常吃饭、散步、读书。他说,感觉她从未离开,妻子的从容,让他想明白一个道理:“原来好好告别,比拼命挽留更需要勇气。”崔可忻用生命的最后一段旅程,给所有人上了一堂课。她告诉我们,死亡不是失败,只是一场谢幕。