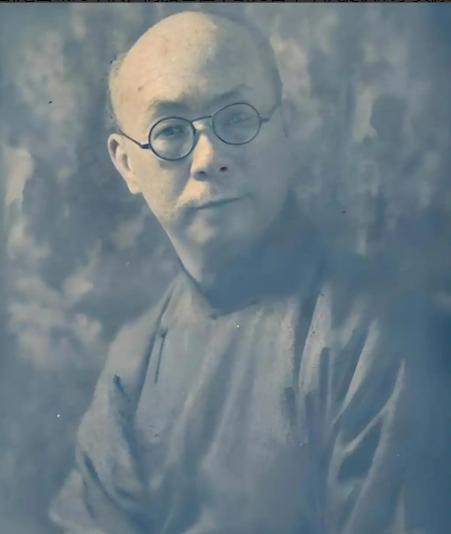

抗战英烈茅丽瑛:抗战女杰被人暗杀于孤岛上海 提起茅丽瑛,很多人未必熟悉她的名字。她没有像秋瑾那样早早被写进课本,也不像江姐那样在文艺作品里频频出现。但在1930年代的上海,这个出身贫寒的年轻女子,却在最危险的时刻站出来,挑起了抗日救亡的重担,直到倒在敌人的枪口下。说实话,每次看到她的经历,我都会觉得心头一紧——那种选择,不是轰轰烈烈的浪漫,而是实实在在的勇敢。 她1910年出生在杭州一个贫困家庭,父亲早逝,母亲带着孩子们漂泊到上海谋生。这样的出身,注定了她的人生不会有多少顺遂。靠亲戚的接济,她得以上学,在启秀女中半工半读。她拼命学,成绩很好,还练就了一口流利的英语。后来考上了东吴大学法律系,但学费太贵,只读了一个学期就被迫辍学。到这一步,很多人可能就认了命,安安稳稳谋份差事过活。可茅丽瑛不一样,她骨子里有一股不服输的劲。 1931年,她进了上海海关,当了英文打字员。正是这个时候,她接触到进步思潮。要知道,九一八事变才过去没多久,全国都在震动。茅丽瑛本就敏感,她看到的是山河破碎、民族危机。对很多年轻人来说,那几年是激情被点燃的时代。她投身到职业妇女会,后来又加入了共产党领导的海关乐文社,从此开始走上一条更险、更艰难的路。 1937年“八一三”淞沪抗战爆发,上海成了战场。她没有退缩,参加了海关战时服务团,慰问伤兵,救助难民。炮火横飞,她依然冲在前面。这并不是所谓“女中豪杰”的标签能概括的事。那是活生生的选择:要么自保,要么冒险。她选择了后者。 上海沦陷后,她甚至说服体弱多病的母亲,毅然南下,加入救亡长征团,跑到广东、香港去宣传抗日。后来她又回到上海,在母校启秀女中教书。那一年,她才28岁,却已经是职业妇女俱乐部的主席,还加入了共产党。她组织读书会,带动职业女性学习技能,动员她们参与抗日救亡。那时候的上海是“孤岛”,表面上繁华,实际上暗潮汹涌。办一场义演、一次义卖,背后都有可能招来特务的盯梢。她明知危险,却把事情一件件推了下去。 让我印象最深的,是1939年冬天。她发起义演义卖,为新四军筹款,还为难民筹集寒衣。敌人恨得牙痒痒,派人来捣乱,把义卖品踩得稀烂。茅丽瑛却咬紧牙关,硬是坚持到底。她说过一句话:“为义卖而生,为义卖而死。”这句话听起来很绝,但放在当时环境下,却显得无比真实。她知道自己可能付出代价,但她还是要做。 果然,敌人盯上了她。1939年12月12日晚上,她从职妇会开完会回家路上,被特务连开数枪,身中三弹。她撑了几天,15日去世,年仅29岁。临终前,她还嘱咐身边的同志:“不要为我悲伤!我早已准备好牺牲,你们要继续努力,加倍努力!”这样的遗言,不是戏剧台词,而是一个年轻女子在生命尽头的坚定。 12月17日,上海各界在万国殡仪馆为她举行公祭。八路军、新四军驻沪办事处都派代表,何香凝也专门派人从香港来吊唁。那场公祭,既是悼念,也是抗议。很多人都记住了她,称她是“第二个史良”。但她和史良不一样,她没有等到解放的那一天。 如果换个角度想,她的生命轨迹其实很短暂。一个贫家女儿,好不容易读书,有了工作,甚至当上了教师,本可以平凡地度过一生。可她选择的是另一条路。她在最黑暗的孤岛上海,用自己的方式点起了光。 我在想,茅丽瑛和我们今天想象的“烈士”形象并不完全一样。她不是那种冲锋陷阵的战士,她的战场在课堂,在义演,在募捐的场合,在一次次组织妇女读书、学习、行动的过程中。她用实际行动把“抗日救亡”变得具体、可见。也正因为如此,她的牺牲更让人心痛。一个原本可以教书育人、过安稳生活的女性,被特务盯上、枪杀,血流在上海的街头。敌人想要制造恐惧,却没能抹去她的名字。 讲到这里,我常会想起一句话:历史不只是男人写的,也不只是枪林弹雨里的英雄写的。像茅丽瑛这样的女性,用另一种方式撑起了抗战的天空。她们的名字可能散落在档案、报纸、追悼词里,很少进入大众的记忆。但正是这些被遗忘的身影,组成了那个时代真正的底色。 如果今天我们再去看她的人生,会发现她其实代表了一类人:知识女性、普通市民、在夹缝中寻找抗争可能的人。他们不是站在聚光灯下,却在默默推动历史前行。她的死,提醒我们孤岛上海并不只是“纸醉金迷”的表象,而是有人在黑暗里点灯,有人用生命去坚持。 有人说,历史需要被不断讲述,否则名字会淡去。我想,重新说起茅丽瑛,就是一种纪念。她没有留下太多文字,却留下了一个鲜明的背影。一个弱女子,29岁的年纪,明知危险,依然选择了抗争。这样的故事,说出来,才觉得抗战不仅仅是军队的血战,也是千千万万普通人的付出。