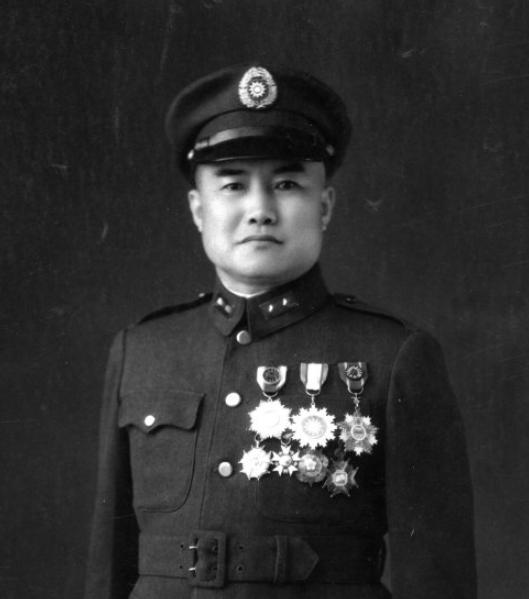

“爸,投降吧,您就听我一次!”1948年10月,国民党中将周福成的女儿专门来到了沈阳劝父亲投诚,谁知,周福成勃然大怒,可最后结果怎样呢? 1948年10月的沈阳,城墙上的探照灯把夜空割得支离破碎。国民党中将周福成刚在城防图上圈完最后一个据点,女儿周长秀就被卫兵架了进来,棉袄上还沾着城外的冻土。 “爸,跟我走,解放军说给您留条路。”她嗓子哑得像被砂纸磨过,手里攥着张皱巴巴的劝降信。 周福成的指挥刀“哐当”砸在桌上,黄铜刀鞘磕出个坑:“你当我是卖主求荣的人?”可他盯着女儿冻裂的手,眼角的皱纹突然抖了一下。 这不是周福成第一次面临这样的抉择。1933年古北口战役,他带着东北军129师在长城上死守,日军的炮弹把阵地炸成火海,身边的参谋劝他撤退,他把怀表往石头上一摔:“东北军的坟,就得埋在关外!” 那回他赢了,可1948年的沈阳,手里的兵早不是当年的弟兄,这里面有的是抓来的壮丁,有的惦记着家里的地,连给他递茶的副官,袖口里都藏着张解放军的宣传单。 周长秀在指挥所待了三天,父女俩没说过三句整话。 她见过父亲半夜对着墙上的东北地图发呆,手指在沈阳的位置戳了又戳;也见过他把卫立煌送来的威士忌倒在地上,酒液在青砖上晕开,像滩没擦干净的血。 “卫总司令给您请了三次功,可城外饿肚子的是咱东北老乡啊。”周长秀这话戳到了痛处,周福成猛地转身,军靴在地上蹭出刺耳的声响,可说出的话却软了:“让我再想想。” 他想的其实是1928年的事。那会儿他还是张学良手下的团长,跟着少帅在沈阳城里巡查,看见老百姓把“东北易帜”的标语贴满街。 有个卖糖人的老汉拉着他的马说:“军官,可别再打仗了。”现在那老汉的影子总在眼前晃,只是糖人变成了窝头,老百姓排队给解放军送棉衣的队伍,从南市场一直排到小西门。 副官报上来的数字越来越难看:弹药库只剩三成库存,医院里伤兵哭着要家书,连他嫡系的53军,都有营长带着人偷偷往城外跑。 10月28日夜里,周福成收到卫立煌从葫芦岛发来的电报,让他“死守待援”。可电台里同时传来新华社的广播,说长春的曾泽生军长带着60军起义了,城里的老百姓敲着锣庆祝。 他把电报揉成球,又展开,手指在“援”字上抠出个洞。当年在长沙会战,他跟曾泽生在战壕里分过一个馒头,那汉子比谁都硬气,现在却成了“起义将领”。 这世道变得太快,快得让他这老派军人抓不住头绪。 周长秀临走前,把件旧棉袄放在父亲桌上。那是周福成当年在东北军穿的,里子上绣着“保家卫国”四个字,是他母亲亲手缝的。 “奶奶说,保家卫国,得先保住家里人,保住这片地上的人。”女儿的话像根针,扎破了他心里那层硬壳。 他想起母亲临终前攥着他的手说“别让东北再遭罪”,想起古北口牺牲的弟兄们最后喊的“回家”,指挥刀从手里滑下来,刀尖插进砖缝里。 11月1日凌晨,解放军攻城的炮声响起时,周福成坐在指挥所的太师椅上,没穿军装,穿的是那件旧棉袄。 副官冲进来说部队快顶不住了,他摆摆手,从抽屉里拿出枚东北军的旧徽章,别在胸前。“告诉弟兄们,别打了。”他声音平静得像结了冰的辽河,“我周福成对不起党国,但对得起东北。” 当解放军战士冲进指挥所时,看见这个国民党中将正用袖子擦着那张东北地图,上面的沈阳城,被他的眼泪打湿了一小块。 后来有人说周福成是被迫投降,也有人说他早跟共产党暗通款曲。 可在沈阳档案馆的老照片里,能看到他被俘那天的样子:没戴帽子,头发上沾着灰,却腰杆笔直,路过街心公园时,对着那些给解放军送水的老百姓,深深鞠了一躬。 他或许到最后都没完全想明白“主义”和“党派”的事,但这个从东北军走出来的将军,心里始终装着那块黑土地,就像他母亲绣的那四个字,不管穿什么军装,根总在这里。 周长秀后来在回忆录里写,父亲晚年在战犯管理所,最爱看的是东北的天气预报。 有回广播里说沈阳下了第一场雪,他突然站起来,对着东北方向敬了个军礼,姿势还像当年在古北口那样标准。 这世上有太多说不清道不明的忠诚与背叛,可对于周福成这样的军人来说,有些东西比命令更重,比如故土,比如那些在战火里盼着安稳日子的老百姓。