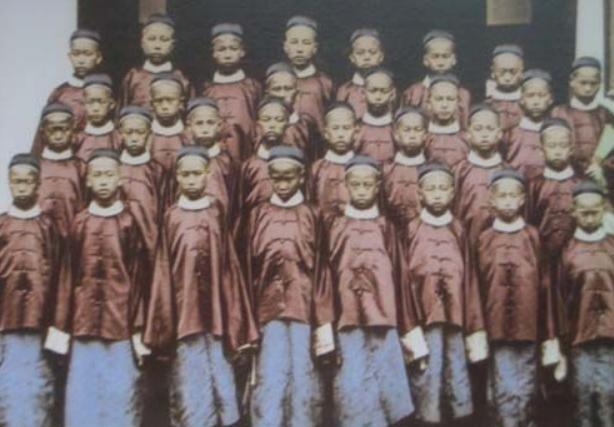

[中国赞]“留美幼童计划”是左宗棠生前以近乎撕破脸皮的方式去促成的,在他去世五个月后,这项被称为“中华创始之举”的计划终于艰难起步! (信源:澎湃新闻——中美浮梦录︱120:中国留美幼童项目及其失败 ) 留美幼童计划,并非一个孤立的历史事件,它更像一面棱镜,折射出晚清帝国在十字路口的深刻挣扎。这项被誉为“中华创始之举”的教育实验,从诞生到终结,处处充满了矛盾,深刻揭示了一个古老王朝在被迫转型时的犹疑与阵痛。 这项计划的诞生,源于少数远见者的力挽狂澜。容闳最早提出设想,随后得到了洋务派重臣曾国藩与李鸿章的全力推动。 他们清醒地认识到,要追赶西方,必须学习其根本技术。左宗棠更是坚定的支持者,他曾多次上奏,与朝堂上的保守势力激烈辩驳,强调派遣幼童出洋学习的紧迫性。 然而,这些精英的远见,却撞上了整个社会普遍的恐惧与偏见。在当时大多数国人眼中,美国是一个充满未知风险的“魔窟”,将孩子送去留学无异于一场豪赌。因此,计划在招生时便遭遇了阻力,最终成行的120名幼童,几乎都是平民,而权贵子弟无一人参与。 这批平均年龄只有十几岁的孩子,就这样在一片疑虑的目光中,踏上了前往异国的轮船。他们最初经历了巨大的文化冲击和语言障碍,但很快就展现出惊人的适应能力与学习天赋,迅速融入了美国的校园生活,学业成绩优异。 1876年的费城世博会,是他们向世界展示风采的舞台。而面对来宾,他们更是表现得自信从容,没有一丝一毫的畏怯。他们甚至还获得了时任美国总统格兰特的接见,初步证明了这项教育实验的成功。 然而,他们越是成功地融入,就越是触动了国内保守派敏感的神经。幼童们剪掉辫子,穿上西服,参与跳舞等社交活动,这些在今天看来再正常不过的行为,在当时却被视为“沾染夷习”,是对传统礼教的公然背叛。 远在美国的监督陈兰彬,忠实地将这些“西化”行为一一记录,并上报给了清廷。这些报告成为了保守势力攻击洋务派和留美计划的致命炮弹。 一时间,各种抹黑与谩骂甚嚣尘上,这群远在重洋之外的求知少年,被塑造成了数典忘祖的叛徒。 知识上的收获与文化上的适应,被对立地解读。幼童们在学业上取得的成就越显著,在国内引发的恐慌与敌意就越强烈。他们认为外来物品已经将他们侵蚀了,于是这场本能改变中国科技的运动被强行停止了。 一纸召回令宣告计划失败,开启了归国学子屈辱经历。他们下船后没迎来鲜花掌声,在天津被视为弃子,遭受冷遇。少年们被安置在破旧发霉仓库,行动受限如囚徒。 而他们学习到的想要改变中国现状的知识也都被当做是废品,是叛徒。而这项运动也被清政府彻底的定为了失败。 但是,历史的裁决却与官方的论断截然相反。尽管遭遇了极大的不公,这批被官方否定的学子,在未来的岁月里,凭借自己在美国学到的知识和开阔的眼界,成为了支撑中国近代化转型的“脊梁式人物”。 詹天佑主持修建了京张铁路,打破了外国人对中国人无法独立建造铁路的断言。梁诚在出任驻美公使期间,通过不懈努力促成了“庚子退款”,为中国教育事业赢得了宝贵资金,并直接催生了清华学堂。 他们的身影活跃在铁路、矿业、外交、政治、教育、电报、海军等各个关键领域,成为了那个时代的奠基者。 他们后来用实际行动证明了自己,证明了他们所学的知识是有用的。而清政府当初不过就是不愿意承认,不愿意改变罢了。 而清政府也用实际表现了他们不愿改变的后果。而这次中断反而催生了一代开创者。他们用一生的成就,对当年的那个昏庸决定做出了最强有力的反驳,将官方认定的“失败”,彻底改写为了一座历史的“丰碑”。 留美幼童计划的命运,就是一部晚清中国的缩影。它始于少数人的远见与多数人的偏见,在成就与诋毁的交织中前行,最终以官方的否定和历史的肯定而落幕。它所揭示的那种开放与保守、学习与守旧之间的张力,直到今天,依然值得我们深思。