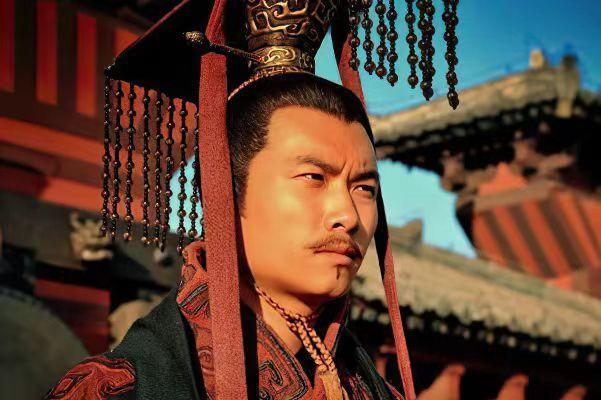

诸葛亮病死之后 司马懿为何再也不攻打蜀汉? 公元234年的秋天,五丈原的军营里飘散着一股压抑的气息。 咱们的老对手诸葛亮,终于油尽灯枯,病逝在秋风萧瑟的营帐中。 消息传到魏军大营时,司马懿正对着地图研究战局。 他先是一愣,随后猛地站起身,帐中将领们也都按捺不住兴奋——这可是千载难逢的机会啊!蜀军群龙无首,又闹起了内讧,杨仪和魏延正互相追杀,军心涣散。 此时若乘胜追击,说不定真能一举灭了蜀汉。 司马懿当即下令整军备战,马蹄声在营中急促响起,士兵们匆忙披甲集结。 可就在这节骨眼上,洛阳城里的魏明帝曹叡却派人快马加鞭送来一道诏书:“不准追击!” 司马懿握着诏书,营帐里静得能听见烛火噼啪作响。 将领们面面相觑,他挥了挥手让众人退下,独自在帐中站了许久。 曹叡这道旨意背后的心思,司马懿比谁都清楚——皇帝怕的不是蜀军反击,而是怕他司马懿立下灭国大功后功高震主。 自曹丕时代起,曹家对司马懿就是既要用又要防,如今诸葛亮这个头号大敌没了,曹叡更得防着司马懿趁机坐大。 咱们仲达心里明镜似的,追击这事只能作罢。 后来有野史说,司马懿听说诸葛亮死讯时还掉了眼泪,倒不是哭这位老对手,而是哭自己从此少了个能牵制曹魏的筹码。 蜀汉的存在,某种程度上正是司马懿手握兵权的正当理由。 要是蜀汉真没了,他这“救火队长”的价值可不就大打折扣了?曹魏朝廷里那些早就看他不顺眼的宗室大臣,还不得趁机把他生吞活剥了?没过多久,朝廷的调令来了——辽东公孙渊造反了!曹叡二话不说就把司马懿调往东北平叛。 这一去就是一年多,等收拾完公孙渊回到洛阳,曹叡自己也病得不行了。 临终前,这位皇帝把年仅八岁的小皇帝曹芳托付给司马懿和曹爽,本指望两人能同心协力辅佐幼主,哪知道曹爽仗着自己是皇室宗亲,转头就联合党羽排挤司马懿。 曹爽这小子玩权术倒挺在行,先是给司马懿升了个太傅的虚职,美其名曰“尊崇元老”,实则兵权转眼就被收了个干净。 司马懿何等人物?眼看硬拼不行,干脆装病在家,闭门谢客。 这一“病”就是十年,期间曹爽倒是想过伐蜀立威,结果带兵冲到汉中,被蜀将王平、廖化揍得灰头土脸地回来,更印证了蜀道之难与蜀军之韧。 司马懿在家听说曹爽大败的消息,大概也只是冷笑几声——蜀汉这块硬骨头,哪是曹爽这种纨绔子弟啃得动的?蛰伏十年的司马懿终于等来了机会。 公元249年,趁着曹爽陪小皇帝去高平陵祭祖,七十岁的老司马披挂上阵,发动了那场著名的政变。 洛阳城门在他号令下轰然关闭,城中禁军迅速控制要害。 曹爽一党还没搞清状况,就被连锅端了。 这场政变干净利落,司马家族从此掌控了曹魏大权。 但问题来了——掌权后的司马懿为何还是不伐蜀呢?其一,老爷子真没时间了。 高平陵政变后,曹魏内部暗流涌动,反对司马家的势力仍在。 果然没多久,王凌就在淮南起兵反叛。 司马懿不得不拖着老迈之躯再次出征平叛。 等收拾完王凌回到洛阳,他已是风烛残年,几个月后就病逝了,终年七十三岁。 其二,司马懿心里那本账算得门儿清:蜀汉已是强弩之末。 诸葛亮死后,姜维虽还在坚持北伐,但蜀国国力日衰。 司马懿曾私下对儿子司马师说:“就算诸葛亮还活着,也撑不了多久,何况姜维?” 既然如此,何必拿司马家好不容易到手的权力去冒险?再者,伐蜀可不像打场局部战争那么简单。 蜀道艰难,粮草运输极其困难;蜀军据守险要,易守难攻;更何况东吴与蜀汉仍有盟约,一旦魏军主力陷在蜀地,孙权肯定会在东线捅刀子。 这些风险,精明的司马懿怎会不考虑?倒不如先稳住内政,把权力交接安排妥当。 后来他儿子司马昭派钟会、邓艾伐蜀时,朝中反对声浪仍此起彼伏,足见伐蜀在曹魏内部始终是个高风险选项。 说到底,司马懿不伐蜀并非因为怕了蜀汉,而是这位老谋深算的政治家把账算明白了——伐蜀成功,自己可能被卸磨杀驴;伐蜀失败,更会给政敌可乘之机。 不如留着蜀汉当“工具”,既牵制东吴,又让曹魏皇室不得不倚重司马家掌兵。 这招“养寇自重”看似消极,实则高明。 你看后来历史发展:司马懿死后,其子司马昭派兵灭蜀,其孙司马炎更是吞吴统一,三国终归司马家。 若当年司马懿强行动兵,消耗了实力又耽误了夺权,哪还有后来晋朝的一统天下?回头想想,五丈原秋风中病逝的诸葛亮,与洛阳城内老谋深算的司马懿,像是历史特意安排的一对宿敌。 一个为理想鞠躬尽瘁,明知不可为而为之;一个为野心隐忍蓄势,在妥协中求生存。 两种截然不同的生存哲学,在三国这个大舞台上碰撞较量的结果,竟是那个看似退缩的司马仲达笑到了最后。 这结局,恐怕连他自己在五丈原按兵不动时,也未曾完全料中吧?