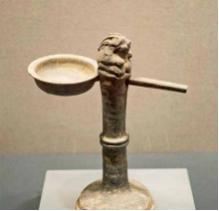

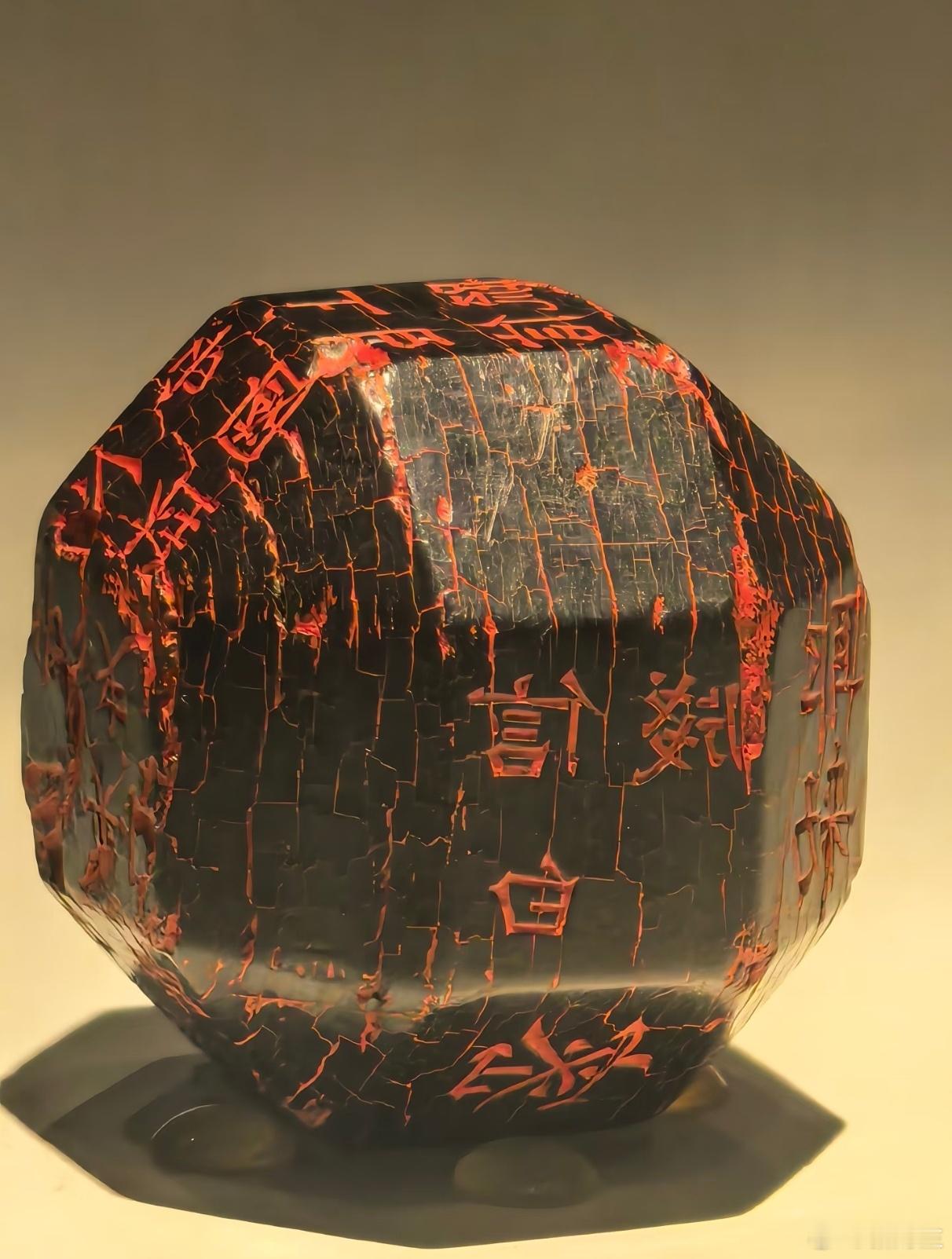

熨斗是熨烫衣物的实用器物,始于商周时期,盛行于汉、唐,是传统日用之器中的典型器物。本文从熨斗的概念和历史演进出发,分析其造物思想,并探讨了中国古代熨斗的设计价值和意义,进而试图揭示传统造物思想对当代设计的贡献和启示。 熨斗一词,有两层含义:其一在内涵上,有象征北斗之意;其二从外形上,其造型像斗,仿若北斗照耀。在中国古代,熨斗也称“火斗”“金斗”“樵斗”。其中,金斗是指皇亲贵族才能使用的精致熨斗,富有强烈的阶级色彩,不是一般的民用之器。 在日常生活中,人们对熨斗其实并不陌生,但熨斗的原始面貌和历史却鲜为人知。中国的熨斗历史悠久,可追溯到商代。 《淮南王》记载:“纣王见熨斗烂人手,遂作炮烙之刑。”就其功能而言,熨斗最初在商代是被用来烫灼囚犯皮肤的残忍刑具,民间俗称“烙铁”,这是熨斗早期的形态。 据考古学家证实,汉墓出土的西汉时期的熨斗是人类目前发现的最早的熨斗实物,随后熨斗的各式形态也都由此演变而来。 《青铜器小词典》中载汉魏时期的熨斗底部刻有“熨斗直衣”字样,这表明那个时期的人们已经非常明确熨斗的使用方式。当时普通老百姓的衣物多为粗布麻衣,加之青铜制品十分珍贵,因此熨斗多用于皇室贵族熨烫珍贵的丝织物。 秦末汉初,熨斗逐渐演变为用来进贡的灯具和用来熨烫的实用器物,但熨烫衣物仍然是主要用途。到晋代,熨斗已不再是皇室贵族的专属器具,而逐渐演变为平民百姓家中的民用工具。魏晋南北朝熨斗已经广泛普及,且其造型简洁、使用方便,服务的对象也更加平民化。 熨斗发展到隋唐时期,已到达我国古代熨斗发展的鼎盛时期。这一时期因国力强盛,人民生活水平有所提高,所以无论是达官贵族还是平民百姓对自己的服饰、着装都更加讲究。 王健的《宫调》和《捣衣曲》中分别描述了宫女通宵达旦为皇上熨衣和贫困人家的女子用熨斗熨烫衣物的情形,都证实了熨斗在当时已不分阶级,其作为上至君主、下至平民百姓日常整理衣物必不可少的工具而存在。 除此之外,唐代画家张萱根据城市妇女熨衣的场景绘制的《捣练图》,生动形象地描绘了贵族阶级使用熨斗的场景。 熨斗到宋代时期,因南方文化滞后,所以器形继承了汉唐之风,无更多创新,但其用途变得更加多样,更具功能性和实用性,充分体现了“一物多用”的设计思想。宋代熨斗的造型可谓是千姿百态,种类丰富繁多。 唐宋时期的熨斗相比汉代略有不同,虽在形态上无太大差别,但斗稍小且斗口沿着斗稍而立,更显秀气。 至明清时期,熨斗发展成熟,为了适应人们的审美情趣和生活习惯,其在造型上延续了宋元时期的主要特征,但斗体量更大且更加深直,斗底面积更大且更平滑。 熨斗在装饰设计上借鉴了西方的设计思想并进行创新,融合了少数民族纹样,呈现出多元化的风格。由清代的龙纹铜熨斗可以看出其制作愈发细致美观,更加注重斗身的装饰性。 虽然清朝时期国运逐渐走向衰退,但人们仍然乐于表达对美好生活的憧憬,依旧很在意衣着服饰的整洁美观。于是在那个时代下,青花瓷熨斗应运而生,其斗身的装饰也颇具美感,且很好地适应了人们当时的生活需求,比如在熨烫时不易灼烧衣物。 民国时期因西方商品的涌入,熨斗的类别越发多样,材质改用导热性更好的黄铜,同时造型从“开放式”转向“密闭式”,使用更加便捷,安全系数也有所提高。民国以后,古代熨斗成了退出历史舞台的老物件,被后人收藏把玩。 值得一提的是,随着历朝历代的更替,熨斗的材质不仅是上述提到的青铜、陶瓷,还有木材、铁质、珐琅等,甚至有专门熨领口、袖口等的专用熨斗。这一时期的熨斗各式各样,富有巧思。 以上通过对熨斗发展历程的梳理,可以进一步推断出各个朝代熨斗的技术工艺、审美思想、文化潮流等信息。虽然古代熨斗在当代已经不再具有适用性,但熨斗能够从古代延续至今,从时间维度上就证明了其存在的合理性。 正如日本民艺理论家柳宗悦在《工艺之道》中写的那样:“器物的真正的美,是被使用的美。”因此,古代熨斗所遵循的造物思想和体现的设计价值值得我们思考。