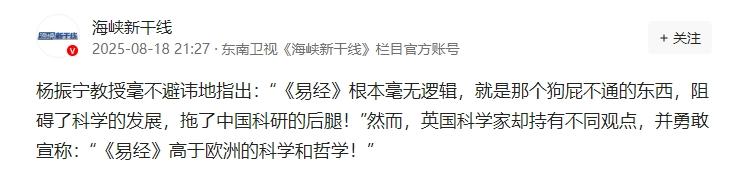

杨振宁教授毫不避讳地指出:“《易经》根本毫无逻辑,就是那个狗屁不通的东西,阻碍了科学的发展,拖了中国科研的后腿!”然而,英国科学家却持有不同观点,并勇敢宣称:“《易经》高于欧洲的科学和哲学!” 英国学者他们对《易经》的评价可不低,觉得这本书不只是占卜用的工具书,而是一部包罗万象的智慧宝典。 研究中国科技史的学者,比如李约瑟,称《易经》为一个充满概念的宝库,因为它用阴阳、八卦这些符号,试图解释宇宙万物的变化规律。 这种整体性的思考方式,强调对立统一、动态平衡,跟西方科学早期那种机械式的分析方法很不一样。 西方科学一开始总喜欢把事物拆开,研究每个部分的规律,而《易经》更关注整体的联系和变化。 这种哲学视角让一些英国学者觉得,它在某种程度上比欧洲的传统哲学和科学更深刻,甚至为现代的系统科学、复杂性科学提供了灵感。 《易经》里的六十四卦看似简单,实则高度抽象,排列组合的方式让人联想到现代数学的逻辑结构。 有的学者甚至尝试把卦象跟计算机的二进制、线性代数联系起来,觉得这套古老的符号系统跟现代科技有种奇妙的呼应。 他们的观点是《易经》提供了一种独特的思维方式,不是要取代科学,而是能给科学的跨学科探索带来新思路。 量子力学里讲概率和不确定性,跟《易经》里“变易”的思想有种异曲同工的味道,这种整体性的哲学思考,在生态学、复杂系统研究这些领域,依然有它的价值。 而杨振宁的看法可完全不同,作为物理学大牛,他从科学发展的角度出发,觉得《易经》的思维方式有很大局限。 杨振宁认为科学的进步靠的是严密的逻辑推演,从已知条件一步步推导出未知的结论,而《易经》更偏向归纳法,通过观察自然现象,总结出阴阳五行这些抽象的符号和规律。 这种方法在古代确实有用,比如中医就是靠着阴阳、寒暖、表里的分类体系,形成了自己的理论框架。 但在杨振宁看来,这种归纳法缺乏逻辑的严谨性,很难推导出像牛顿力学那样的系统性理论。 杨振宁甚至觉得《易经》里“天人合一”的观念,虽然在文化上很有价值,但在科学语境下却让古人过于关注人与自然的和谐,忽略了自然规律的独立性。 这也是为什么中国古代科技虽然领先,但在近代没能诞生科学革命的一个原因。 这两种观点的碰撞,其实反映了中西方文化对科学和传统的不同态度,英国学者的赞誉,更多是从哲学和文化的角度出发,觉得《易经》的整体思维能为科学提供新的视角。 英国学者的观点包容性强,但有时候也显得有点理想化,可能忽略了《易经》在实际科学实践中的局限。 杨振宁的批判则更现实,站在科学史的立场,分析中国近代科学落后的原因。 杨振宁的观点犀利,直接点出了问题,但也因此被一些人觉得过于苛刻,甚至有点用西方标准衡量东方智慧的意思。 科学需要的是清晰的逻辑、严谨的推导和可验证的实验,这正是《易经》不擅长的领域。 但科学也不是文化的全部,《易经》的整体思维、辩证观念,在今天的一些前沿学科里,比如生态学、系统科学,甚至人工智能的复杂性研究,依然能提供启发。 信息来源:海峡新干线 杨振宁教授毫不避讳地指出:“《易经》根本毫无逻辑,就是那个狗屁不通的东西

KU2003

杨振宁?真的吗?如果是真的,他懂八卦吗?不懂就不要乱说。