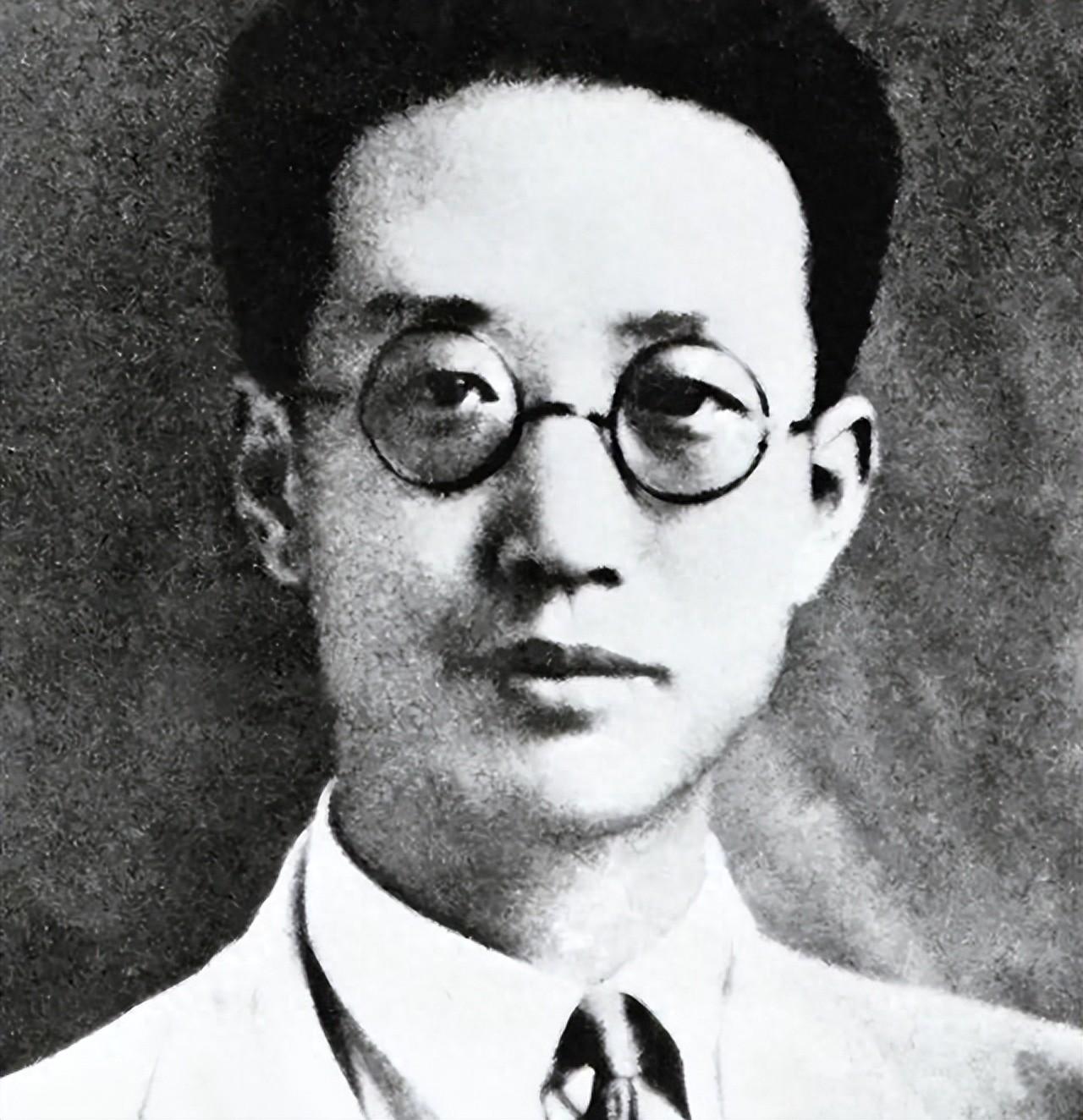

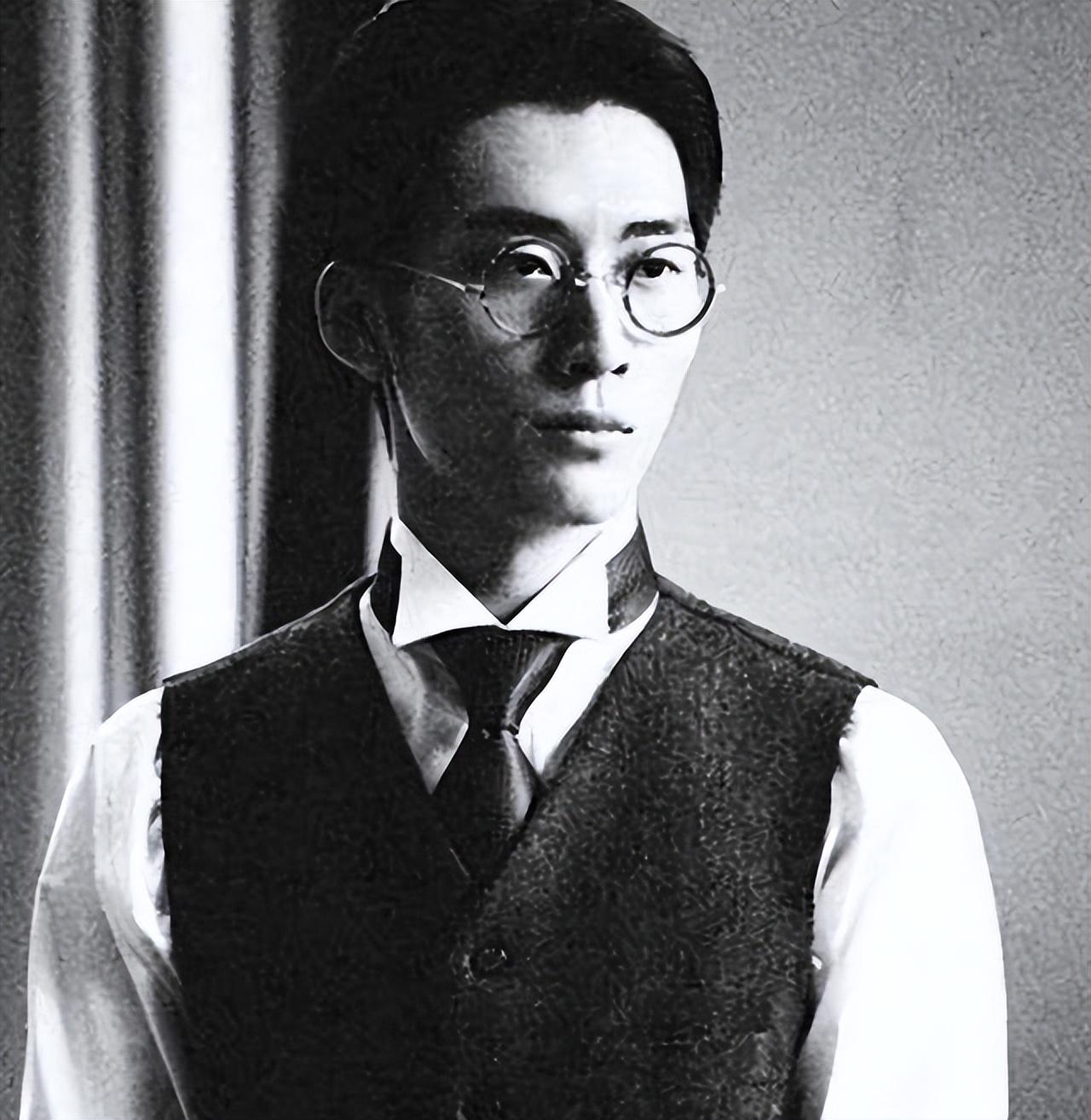

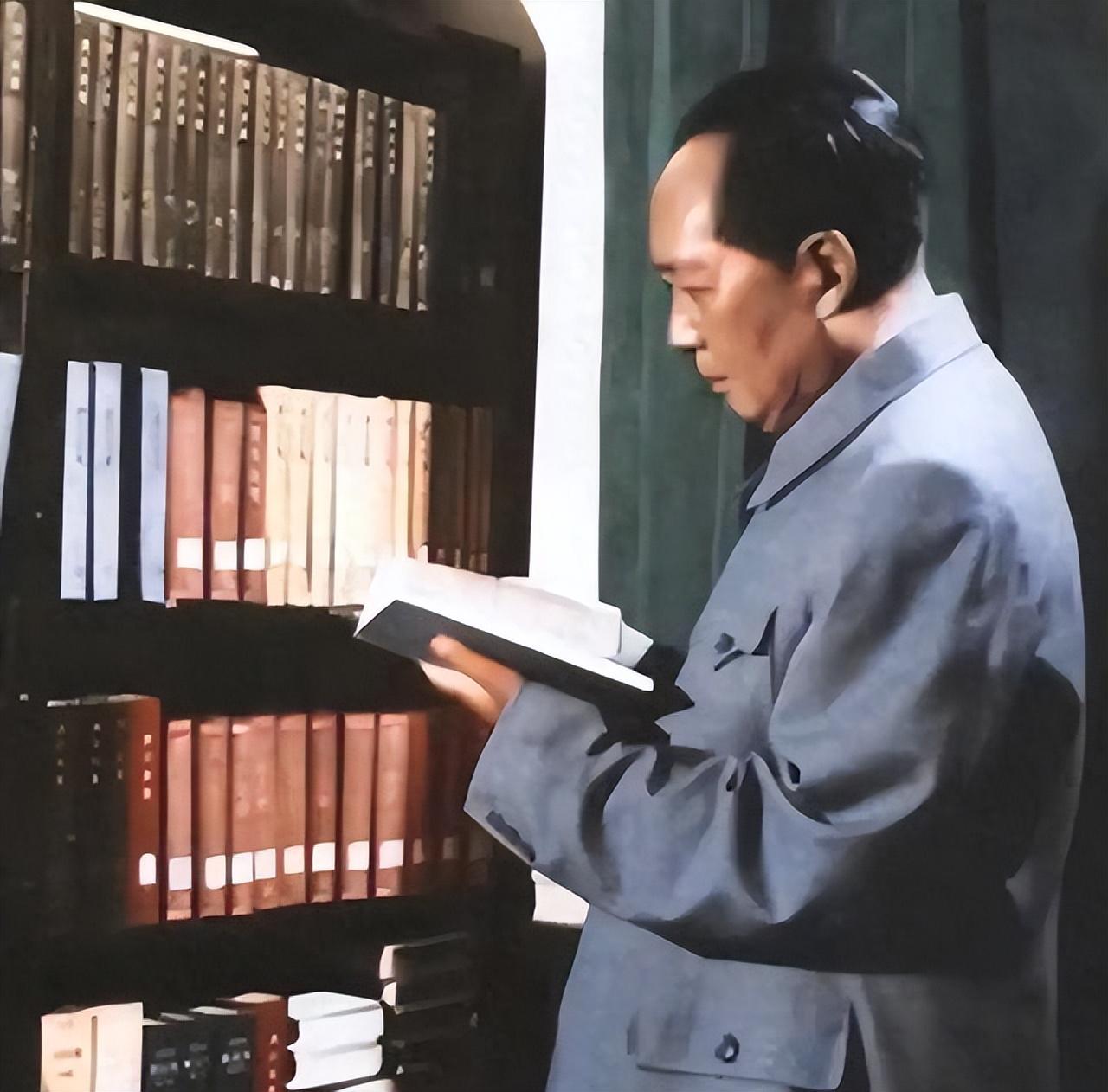

瞿秋白慷慨赴死时年仅36岁,建国后毛主席为何说:以后要少纪念他? 瞿秋白,出生在江苏常州的一个书香门第,可后来家道中落,父亲离家,母亲也自杀了,小小年纪的他就尝尽了生活的艰辛。但他没有放弃学习,靠着亲戚的资助,1917年考入了北京俄文专修馆。 在五四运动前夕,新思想的浪潮席卷而来,彻底点燃了他心中的火焰。1920年,他以记者身份前往苏俄,在那里他亲眼目睹了革命后的社会景象,思想也发生了巨大的蜕变。 1922年,他正式加入了中国共产党,很快就成为了党内的理论核心,我们现在传唱的《国际歌》,就是他翻译并配上简谱发表的。 1927年,革命遭受了重创,形势非常严峻。在关键的八七会议上,年仅28岁的瞿秋白挺身而出,主持会议,他主张武装反抗国民党反动派,为革命挽回了危局。 后来他还肩负重任,主持中央工作,指导了南昌起义、秋收起义等一系列重要行动,为革命根据地的建立打下了基础。 不过,他也犯过“左倾盲动主义”的错误,但随后在1930年又纠正了李立三的冒险主义错误。 1931年后,他离开中央领导岗位,到了上海和鲁迅等人一起并肩战斗,推动了左翼文化运动,为无产阶级文学的发展做出了很大贡献。 1934年,红军主力开始长征,瞿秋白因为身患严重的肺结核,身体实在不行,就没能随队,留在了中央苏区。 1935年2月,组织决定护送他去上海治病,可没想到在途中他们的身份暴露了,遭遇了敌人的拦截。为了掩护同志,何叔衡英勇牺牲,而瞿秋白最终被捕。 蒋介石得知后,亲自下令让第36师师长宋希濂劝降他,但瞿秋白面对敌人的威逼利诱,始终坚贞不屈。在狱中的最后时光,他写下了近两万字的《多余的话》。 这篇文章其实是他对自己一生的坦诚剖析,可在那个非黑即白的年代,却被国民党当成了宣传工具,也被一些人误解为他信仰动摇的证据。 1935年6月,劝降无果的蒋介石下达了处决令。瞿秋白非常从容,他一路高唱着自己翻译的《国际歌》,走到刑场后,在一片草地上平静地说“此地甚好”,然后坦然赴死,当时他年仅36岁。 建国初期,瞿秋白的历史地位是受到肯定的,1950年,毛主席还为他的文集题词,称赞他“坚持英雄立场”,“精神不死”。1955年,他被正式追认为烈士,安葬在了八宝山。 但是到了1962年,情况发生了变化。当时香港报纸重刊了《多余的话》,而新中国又面临着国际封锁和意识形态斗争的严峻挑战。 毛主席提出要“少纪念瞿秋白”,这并不是要全盘否定他,而是因为《多余的话》里流露出的内省与困惑,不符合当时宣传所需要的那种“纯粹”“坚定”的英雄形象。 相比之下,方志敏烈士在狱中写下的《可爱的中国》,充满了对革命必胜的信念和对祖国未来的热爱,更能鼓舞人心,所以在那个特殊的年代,就更倾向于多纪念宣传方志敏、刘胡兰这样的烈士了。