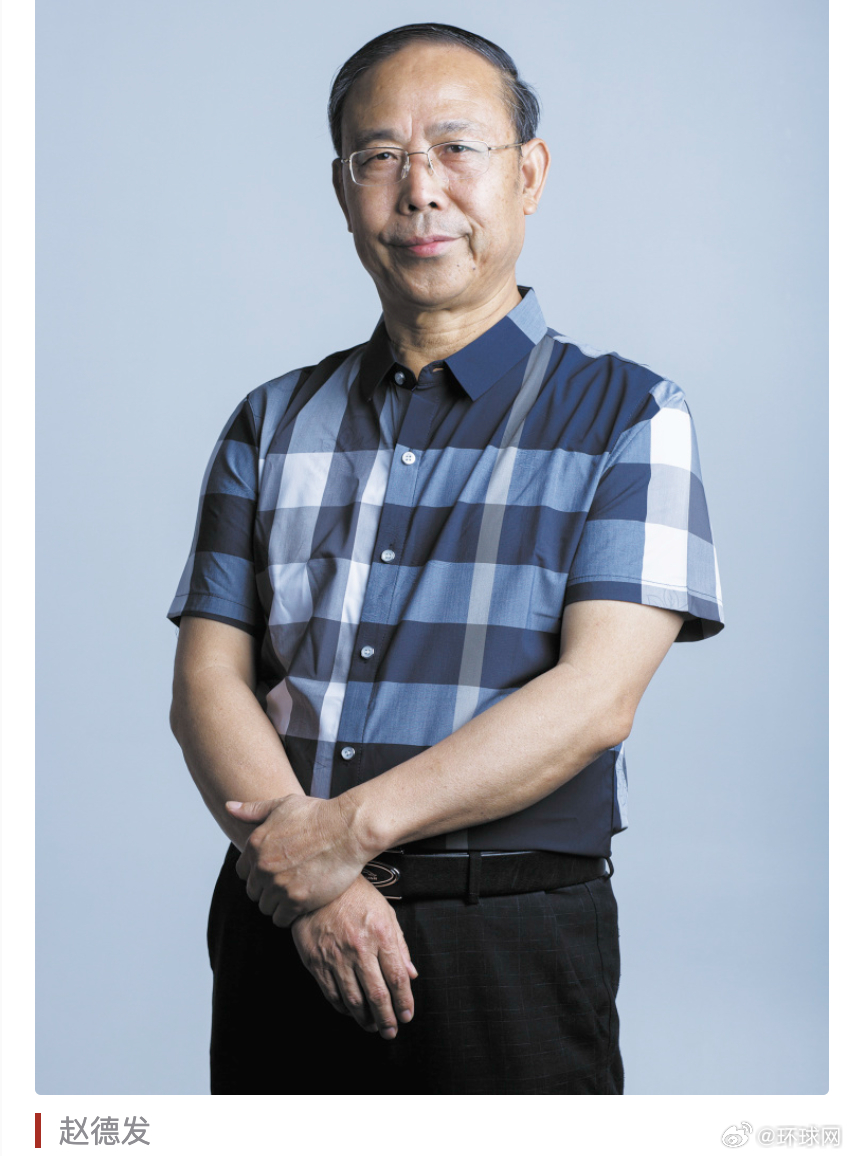

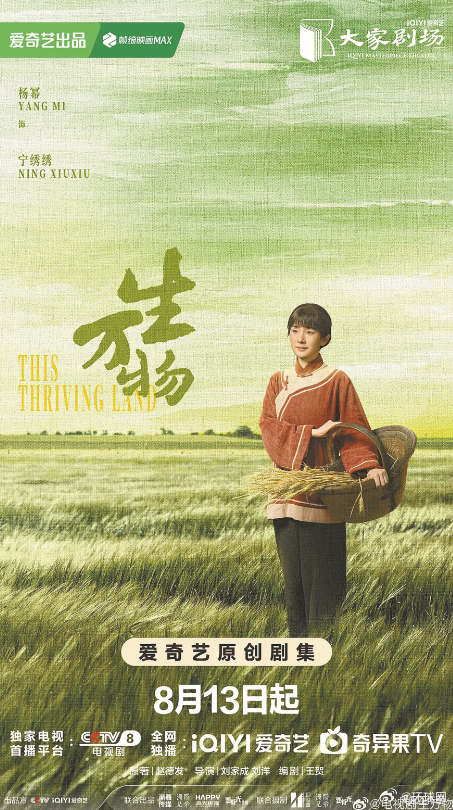

#环球时报专访生万物原著作者赵德发#【热播剧《生万物》原著作者赵德发接受《环球时报》专访:“土地的价值不只与老一辈农民息息相关”】#生万物原著作者说方言让剧情更接地气# 编者的话:电视剧《生万物》近日在央视热播,收视率和讨论度都居高不下。这部讲述鲁南农村大地变迁的乡土剧,是如何诞生的?为何能再次唤起观众对土地的关注与热情?《环球时报》近日专访《生万物》原著小说《缱绻与决绝》的作者赵德发,听他讲述创作这部小说的心路历程、农民的“恋土情结”以及土地对现代社会的时代价值。

文学和影视创作需要表现人性的丰富性

环球时报:您的小说《缱绻与决绝》诞生于1995年,直到近30年后才被改编成电视剧。在这期间,它经历了怎样的曲折过程?

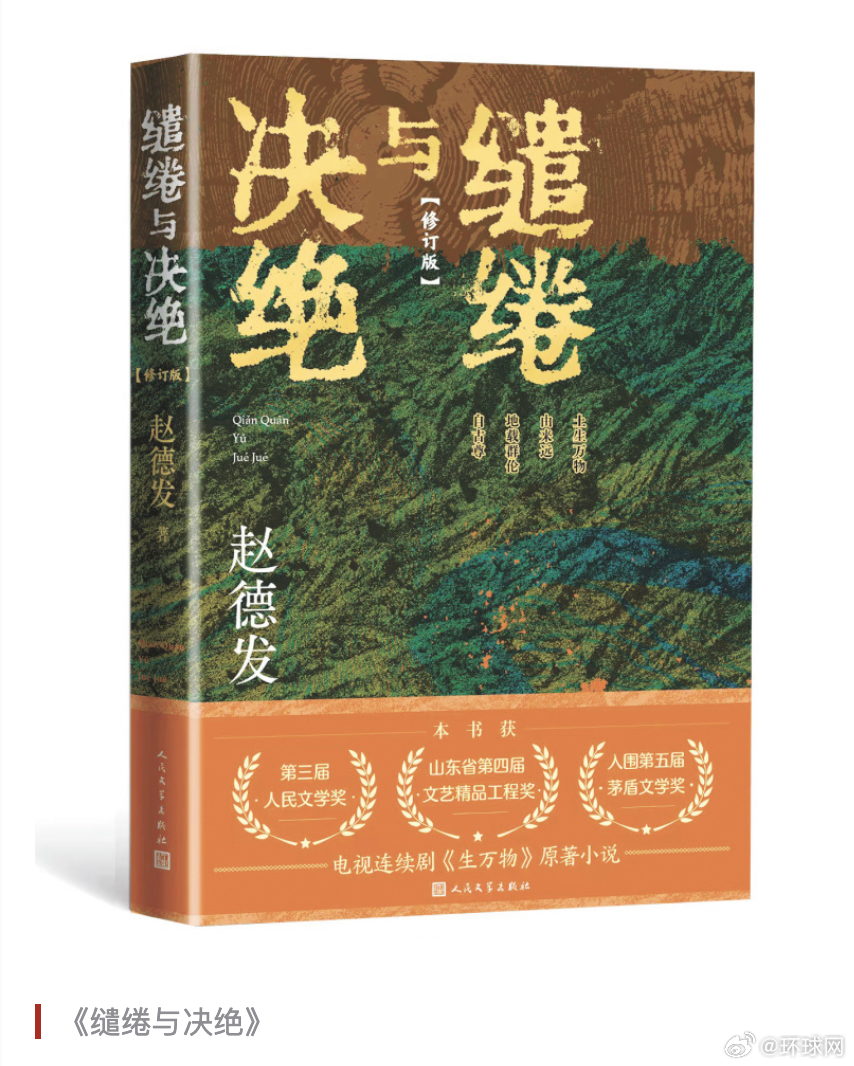

赵德发:这部小说是我1995年写的,获得了第三届人民文学奖,入围第五届茅盾文学奖。之后陆续有影视公司想改编,但因为种种原因都没能成。直到2022年秋天,有一位影视策划人向制片人和爱奇艺高层推荐,最终促成了电视剧的投资与拍摄。《生万物》导演刘家成率队到我的家乡山东莒南、沂南等地采风,最后决定在沂蒙影视基地取景。主演还主动提出到我的家乡体验生活,住在村里学农活、做家务。电视剧去年4月正式开拍,先后在山东沂南、日照和东北长白山取景,历时半年多完成拍摄,终于在今年8月开播。

环球时报:很多年轻观众被剧中绣绣和大脚“先婚后爱”、相互支撑的情感模式打动,还用网络热梗“二创”传播,剧中的方言台词也成为网络传播的热梗。您对此怎么看?

赵德发:我也看到了短视频、网文、表情包等各种形式的二创,大家根据自己的感受去表达、分享,其中不少有独到的见解,把剧与当下语境联系起来,我很欣赏。当然,也有一些片面或不太准确的解读,但这是正常现象,不可能所有观众的感受都一致。

方言让剧情更生动、更接地气。比如“知不道”“拉呱”“俺”等山东方言,山东观众觉得亲切,也让其他地方的观众觉得诙谐有趣,甚至我还看到有外国人也跟着学说“俺”。方言起到了宣传山东地域文化的作用,也让观众进一步理解剧情。

环球时报:对于《生万物》,最近网上也有一些质疑的声音,说某些剧情存在美化地主阶级的嫌疑、不符合历史事实。您对此怎么看?

赵德发:很多人依然对地主和穷人的形象有一种固化的刻板印象。事实上,无论是地主还是贫苦佃户,都是复杂多样的人,他们的行为并不能被阶级标签完全定义。文学和影视创作需要表现人性的丰富性,而不是简单套用旧有的阶级分析框架。以此来评判现代作品,其实是把历史和人性过度简化了。

环球时报:您的小说名字是《缱绻与决绝》。这两个词分别表达怎样的内涵?原著小说里的故事跨越70余年,描写了四代人的故事,但电视剧只截取了其中一部分。您怎么看这种处理?您觉得电视剧改编最成功的地方在哪里?

赵德发:小说《缱绻与决绝》从上世纪20年代写到90年代,人物和故事很多。“缱绻”表达的是老一辈农民对土地的深厚感情;“决绝”则反映了改革开放后新一代农民逐渐背离土地、走向城市的态度。

电视剧受限于篇幅,选择了1927年至1944年这一段,重点表现农民与土地的情感以及因土地带来的爱恨纠葛。我认为这样的处理更集中、更突出“生万物”的主题——土地生养万物,同时暗含“道生一、一生二、二生三、三生万物”的哲学意涵。我觉得电视剧改编最成功的是展现了农耕文明的精髓,刻画了农民对土地的深厚情感。此外,像试春气、踅谷仓等精彩场面,也很好地传递了中华农耕文化的延续。

封大脚根据真实人物原型创作

环球时报:您当年创作这部小说的契机是什么?与您的个人经历有什么关系?

赵德发:因为我是农村出身,走上文学创作道路后自然要写乡土和父老乡亲在土地上的故事。我写过大量中短篇,但是到了1993年前后,我开始觉得这些作品都不足以体现我的生命价值,我开始酝酿写一部长篇小说,正好当时人民文学出版社向我约稿,经过思考,我便决定写“农民与土地”的故事。20世纪是一个沉重的世界,在一方土地上,几亿中国农民经历了无数困厄磨难,甚至付出了血汗乃至生命。20世纪末,传统意义上的农民逐渐消失。我希望通过长篇小说,以农民与土地的关系为主线,表现中国农民在20世纪走过的路程,记录他们的苦难与觉醒、追求与失落,于是有了《缱绻与决绝》。

环球时报:您创作时是否去实地调研,小说中的人物和故事有现实原型吗?

赵德发:小说里有一些素材是来自我从小听说的故事,有一些是我去实地采访了解到的。我在1990年去了鲁南最大的地主庄园进行采访,了解到很多素材。而《缱绻与决绝》中的男主人公封大脚的原型则是我从朋友那里听说过的一个老农民。这个老农民非常迷恋土地,干庄稼活样样在行,但他对土地入社采取了坚决抵制态度。后来被迫入社后他没有了劳动热情,甚至把过去属于他的地仍当成自己的理直气壮地去收割。我听了他的故事很感兴趣,这个人物就成了封大脚的原型。

还有绣绣被土匪劫走的情节,也是基于现实基础创作的。过去乱世时常发生这种“绑票”,尤其是大户人家深受其害。绑票也分几种,最残忍的是绑这种出嫁的闺女,如果被绑到山上过了夜,当天回不来,她婆家就不要了。我从小听说这种事就感到非常的残酷,于是构思成了绣绣的故事。

环球时报:小说里有个情节很打动人——封大脚把流产的胎儿埋进自己开垦的土地。您想借此表达怎样的思考?封大脚始终执念于土地,而很多人对土地的依恋却随着政策和历史变迁而减弱。为什么有人改变,有人不变?他们各自的坚持是什么?

赵德发:封大脚把流产的胎儿埋进自己开垦的土地这个情节,表现了封大脚和绣绣与土地血肉交融,表现了农民与土地之间最深厚的情感。

土地关系在不断变化,很多农民逐渐把土地视作资本元素,感情变淡。但封大脚是老一辈农民的典型,他的执念其实很可贵,代表着农耕文化的精神内核。虽然不能要求年轻人都像他一样,但他提供了一种思想文化参照,让我们理解老一辈人对土地的深情,重新审视土地的价值,善待土地。

“离开土地,人类无法生存”

环球时报:小说里写到土地崇拜曾经是农民的精神寄托。现在的农民还有这样的寄托吗?年轻一代对土地崇拜观念逐渐淡化,会对我们的未来生活和国家发展带来怎样的影响?

赵德发:现在一些村子还保留了土地庙,但很少有人去祭拜。如今农民的主要寄托就是如何安排好自己的生活和后代的生活,让家人过得更幸福。

现在的年轻人,尤其是生活在城市里的年轻人确实不再觉得自己属于土地。但是通过看这部剧,一些年轻朋友可能会意识到,土地的价值不只是与老一辈农民息息相关。土地在今天还有它的意义和价值,它是“土生万物,地载群伦”的根基,人类的一切关系和生存都发生在土地上。所以,我认为离开土地,人类无法生存。

环球时报:如果续写小说30年后的故事,您会怎么展开?

赵德发:小说结尾,封大脚听到铁牛嚎叫,那是我设置的预言——土地关系又将发生重大变化。现实中土地流转的变化也印证了我当时的“预言”,它推动了规模化、农场化经营,农民能通过租金和务工获得收益,这是农业发展的积极意义。只有让农民收入增加,让农民重新感到土地能带来收益和尊严,他们才会重新热爱土地。

环球时报:除了乡土题材外,您还写了海洋题材小说《大海风》。与土地相比,海洋对中国文化产生了怎样的影响?未来中国还会涌现出什么类型题材的文学作品?

赵德发:《大海风》写的是1906年至1937年间北方沿海的历史风云,描写了抗日战争背景下一个渔家子弟的成长故事。土地象征着农耕文明的保守与守护,而海洋则象征着冒险、探索与开拓精神。在传统观念里,中国人对海洋多是敬畏甚至畏惧。不过历史上也有例外,例如郑和下西洋就体现了探索精神。自近代以来,随着西方军舰和商船驶来,中国人意识到海洋可以跨越,可以进行贸易、传播文明。于是我们提出“向海图强”,发展海洋产业和贸易,开辟新的海上丝绸之路。这些成就都值得文学去记录和表现。我个人希望能在这一领域有所贡献,于是花3年时间写成了一部以海洋为主题的作品。

中国文化深受农耕文明影响,过去的作家们更多关注土地上的故事。随着城市化发展,城市文学、海洋文学以及科幻文学近年来逐渐兴起,以后肯定更加发达。(环球时报8月30日文章 作者张妮 刘雅婷)