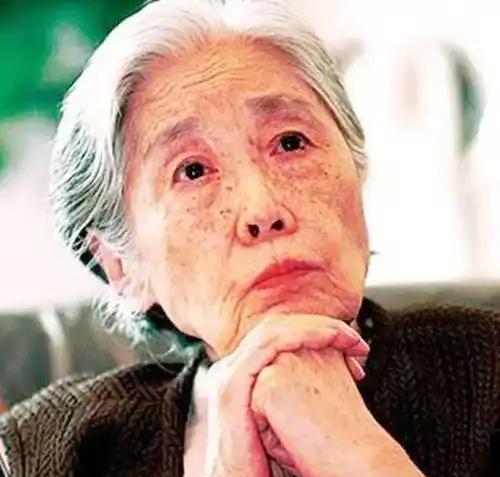

瞿秋白慷慨赴死时年仅36岁,建国后毛主席为何说:以后要少纪念他?瞿秋白被捕时,其实身份还没暴露,敌人审了好几轮都问不出什么,瞿秋白也没交代任何组织信息。 瞿秋白1899年出生在江苏常州一个书香门第,家里原本有点底子,但父亲对家事不上心,全靠叔叔当官补贴日子。从小他就进私塾念书,1909年考上中学预科,那时候校长爱讲进步思想,让他接触到新想法。辛亥革命后,叔叔丢了官,家道中落,他们卖东西过活。1916年母亲服毒自杀,兄弟姐妹散了,他自己去小学教书挣钱。同年秋天他去武汉寄住表哥家,学英语,顺便在铁路局打杂。1917年到北京,本想上大学,钱不够,就考进外交部俄文专修馆,那儿不收学费。他学俄语学得认真,1919年五四运动爆发,他上街演讲,两次被抓但很快就放了。运动后他加入李大钊的马克思主义研究会,1920年以记者身份去苏联采访,看到革命后的社会变化,让他彻底转向革命道路。1922年正式入党,之后编党内刊物如《前锋》和《向导》。1925年当选中央局成员,1927年进政治局,大革命失败后领导临时政治局,一直到1928年。1934年他还当了苏维埃共和国的教育部长,干了不少实事。 瞿秋白在福建长汀转移时被国民党军队抓了,那天士兵包围村子,他穿长袍戴眼镜,看起来像个普通文人,敌人起初没认出他。押到上杭监狱,牢房条件差,每天就稀粥咸菜。他保持沉默,不答个人背景问题。第一轮审讯,宋希濂亲自问姓名来历,他只说自己是书生,不肯多说。军官敲桌子大声问,他摇头否认政治关联。几轮审讯用灯光照眼睛想累垮他,他闭眼休息,没透露党内情报。宋希濂后来拿文件许诺高官厚禄,他一笑推开,拒绝合作。在狱中他写《多余的话》,记录自己一方面信马克思主义,另一方面有传统士大夫影响的矛盾。国民党发现手稿,马上登报说这是投降书,想打击共产党士气。6月18日枪决那天,他走出监狱,步伐稳健,穿长衫走向罗汉岭刑场。高唱自己翻译的国际歌,声音洪亮。到了刑场拒绝蒙眼,面向枪口站立,士兵开火,他倒地时36岁。国民党拍照片上报蒋介石。 建国后1962年中苏关系紧张,香港报纸又登《多余的话》,毛主席看到后指示少纪念他,因为这份文字复杂,容易被敌人利用。但他也题词“精神不死”,肯定贡献。那时候需要简单英雄形象,像方志敏的《可爱的中国》鼓舞人心,刘胡兰的“怕死不当共产党”直接有力,瞿秋白的自省就不那么合适。国民党最早用手稿宣传,登报说投降,想动摇斗志。狱中审讯没问出啥,他也没交代组织信息,这点很关键。宋希濂许诺职位,他直接拒绝,显示忠诚。手稿里他坦白矛盾,但行动上没背叛。枪决时唱国际歌,拒绝蒙眼,这些举动说明他没软弱。毛主席的指示是审慎决定,避免敌人钻空子。相比其他烈士,他的记录更复杂,不像口号那么直击人心。 瞿秋白被捕后身份没暴露,敌人审了好几轮啥都没问出,他也没交代组织信息,这事说明他嘴很严。国民党用疲劳战术灯光照眼睛,他坚持沉默。宋希濂许诺高位,他推开文件不理。手稿《多余的话》被发现,国民党登报宣传打击士气。枪决那天他唱国际歌走向刑场,拒绝蒙眼站立面对枪口。建国后毛主席说少纪念,是因为手稿复杂易被利用,但题词肯定精神。那时候中苏紧张,香港报纸重登手稿,毛主席看到后做决定。相比方志敏的作品激励人心,刘胡兰的话有力,瞿秋白的自白更像个人挣扎。国民党拍照片上报蒋介石,证明处决。手稿命运影响评价,国民党用它做文章。 这份手稿的命运决定了瞿秋白身后的事。国民党最早拿它当宣传工具,登报广播想瓦解对手。1979年社科院学者陈铁健写文章质疑结论。陆定一向中央写信,说如果叛变国民党为啥不大力宣传。中央纪委设第八组复查,查档案核笔迹。周恩来见过手稿证言,提供真实性支持。在胡耀邦陈云推动下,1982年中共十二大恢复名誉。从墓碑被砸到重建,反映文本起伏。复查过程难,组员翻旧文件比对字迹。陈铁健文章勇敢挑战定论。陆定一疑问关键,指出国民党没大肆宣传。证言包括周恩来见过手稿。恢复名誉后,纪念碑重建,瞿秋白故事重获认可。 被捕过程国民党没认出他,审讯几轮无果。他沉默拒绝诱惑,行动忠诚。手稿被发现登报打击士气。枪决拒绝蒙眼唱歌。毛主席看到香港报纸后决定,少纪念防敌人。但题词精神不死。相比方志敏刘胡兰,他的自白更真实复杂。国民党用照片上报。后续1979年文章挑战,写信疑问,复查笔迹证言,推动恢复。纪念碑重建,故事完整。