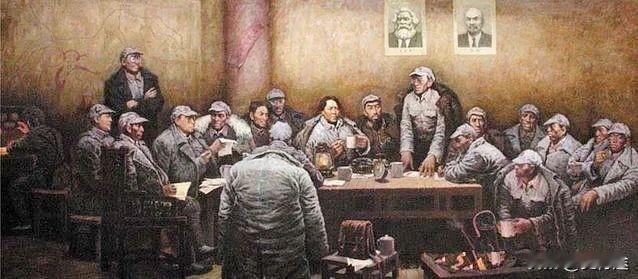

陈云晚年回忆说,遵义会议上有两个人反对毛主席。一个是凯丰,他反对最坚决,态度最明确。另一个就是总负责博古。 会议提出把军队的指挥权交给毛主席,博古说他要再考虑考虑。正值红军生死存亡之际,岂容考虑?毛主席说,我赞成你考虑,但不是考虑继续留在这个职务上,而是考虑把职务交出来。 说起我国近现代历史上那些惊心动魄的时刻,遵义会议绝对是绕不开的一个大节点。 今天一说“遵义会议”,大部分人都会想到毛主席、红军长征、党内的重大转折,甚至是那种命悬一线的紧张气氛。 但如果真要把这事儿讲明白,得拉回1935年那个冬天,贵州遵义那座并不算大的城市。 那会儿红军刚刚经历了湘江战役的惨烈,损失不小,可以说生死存亡就在一线之间。党内外的压力都很大,指挥权该怎么调整,成了大家心里最重要的事。 其实,遵义会议开得并不容易。那时候党中央和红军主力刚刚转移到贵州,前面走了不少弯路。 博古和李德负责的指挥,照搬苏联那一套,结果吃了不少亏。红军损失惨重,士气低落,很多老同志心里都憋着一股劲儿,觉得再这么搞下去不行了。 大家都知道,必须得有个说法,指挥权必须调整,否则红军有可能走不出困境。 会议开始后,气氛其实很紧张,大家都很实在。先是检讨,博古和李德都承认了问题,尤其是博古,他主动说自己指挥有失,愿意负责。 周恩来当时也很坦率,主动承担了责任,没有推卸。毛主席这一回发言很犀利,说白了就是点出了“照本宣科”的问题。 他提出来,打仗不能老靠书本,要看实际情况,敌人怎么变我们也得跟着变,不能死板。 不过,说到真正的争议点,还是转到指挥权。陈云晚年回忆的时候就说得很清楚:当时,会议上有两个人反对把军队指挥权交给毛主席。 一个是凯丰,态度很坚决。他觉得当前的路线已经定了,再大改动恐怕会出乱子。另一个就是当时中央最主要的负责人博古。 会议提出让毛主席来带队,博古说他要再考虑考虑。可那会儿红军正处在生死关头,敌人追兵就在后面,时间根本不允许拖延。 毛主席一句话说得很直接:可以考虑,但不是考虑还要不要担任这个职务,而是考虑怎么把指挥权交出来。这句话当场就让气氛明朗了。 其实,很多人可能以为会议上有多么激烈的争吵,其实并没有大家想象的那么剑拔弩张。 大家都是为了红军好、为了党好,都是想着怎么把队伍带出去。只不过有些人思路更保守,有些人更看重实际。 毛主席这次表现出来的,不只是军事才能,更重要的是那种坚定和果断。说白了,关键时刻不能犹豫,犹豫就错失良机。 会议最后的结果大家都知道了,毛主席、周恩来、王稼祥组成了新的“三人团”,负责红军的指挥。 这样一来,红军的战略马上发生了大变化。毛主席主张“灵活机动”,该打就打,该撤就撤,绝不死守。 很快,红军就顺利渡过乌江,随后又突破了敌人的重兵围追,走进了贵州腹地,局势一下子就变了。 其实,遵义会议有个很大的特点,就是大家都能讲真话,能把问题摆到桌面上来说。 无论是博古、凯丰还是毛主席,大家都不是为了自己,而是真的在为红军和党的前途着想。 即便后来博古失去了最高指挥权,他依然留在中央,继续做自己的工作,没有闹什么矛盾。 反过来看,这种团结协作、实事求是的氛围,才是我们党后来能不断发展壮大的关键。