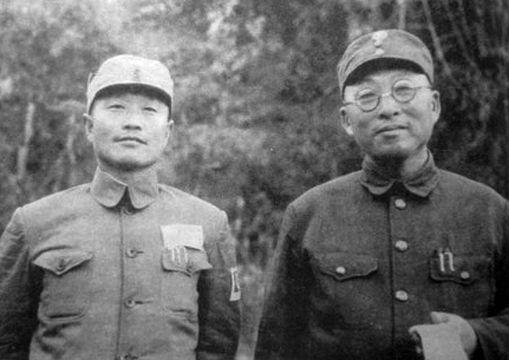

【杜聿明军旅生涯大判断和行动失败之一:确因重大性格缺陷所致】野人山败退:杜聿明与孙立人决策正反差异及历史镜鉴。

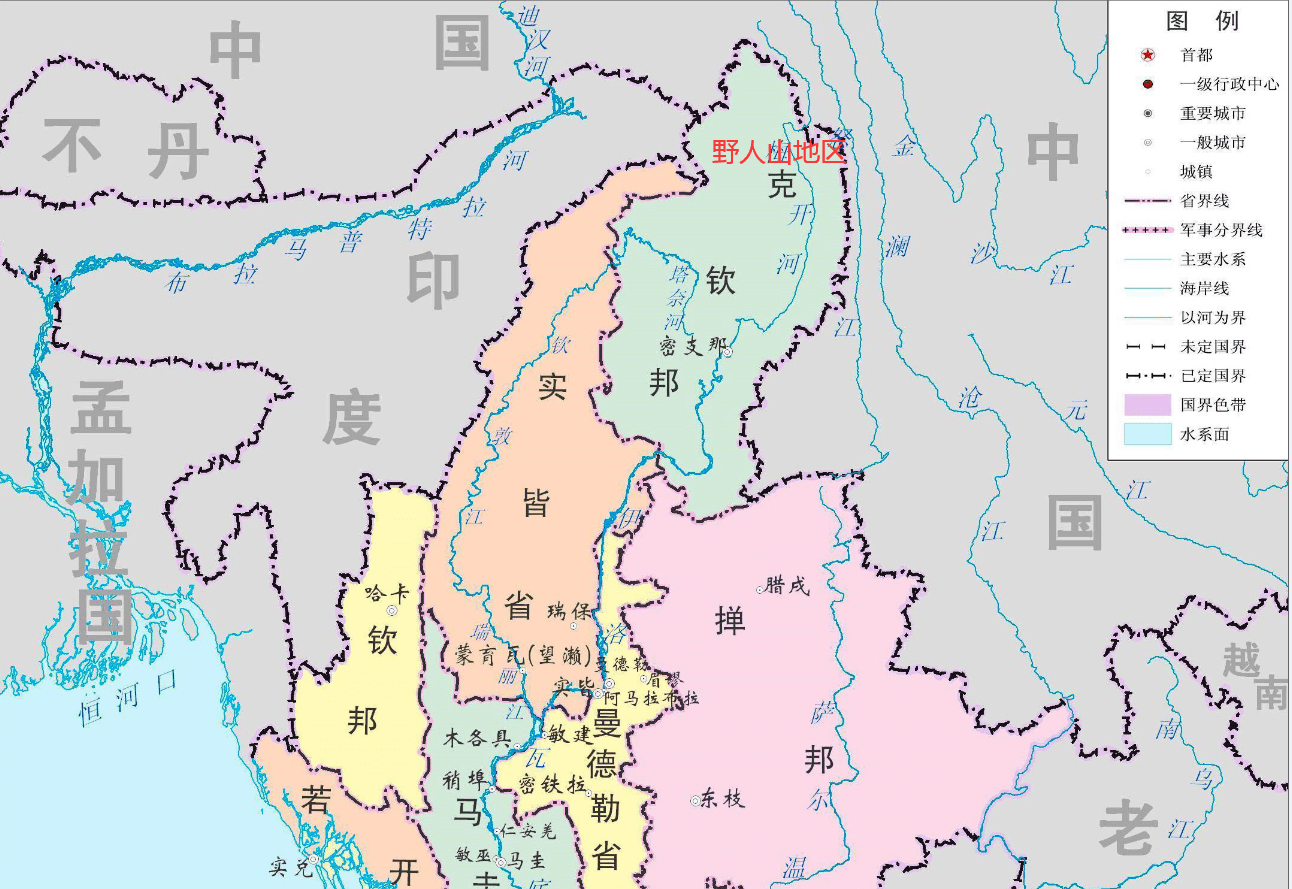

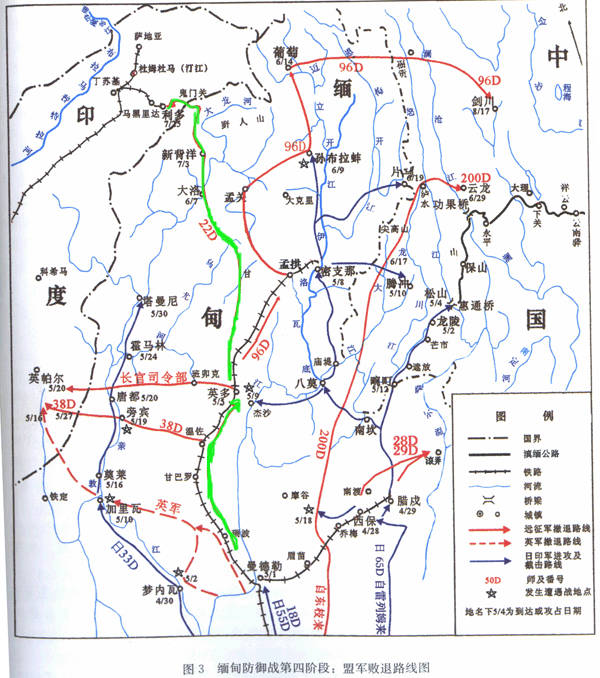

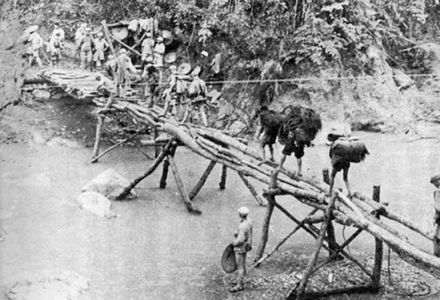

1942年中国远征军第一次入缅作战的溃败,以及后续杜聿明部野人山撤退的惨痛历程,进野人山2万人,出野人山仅余3千,这是中国近代军事史上的一段悲壮记忆。杜聿明与孙立人作为远征军核心将领,在怕不怕承担责任杀头、撤退路线选择、部队指挥处置上存在显著差异,其决策背后的考量与最终结果,需置于当时复杂的战场环境与战略背景中客观剖析,更应从杜聿明和孙立人一正一反的性格和指挥行动中,汲取历史教训。

反面杜聿明:战略服从下的决策失误与惨痛代价

作为远征军第5军军长,杜聿明在撤退决策中始终受到多重因素制约,最终选择率第5军主力(含新22师等)翻越野人山,导致部队付出惨重损失,其核心问题集中在五个层面:

1)对“军令”的机械执行与战略误判:当时蒋介石虽未明确指令撤退路线,但强调“部队应撤回国内,避免入印”,隐含对英美“借撤退控制中国军队”的警惕;同时,杜聿明自身存在“军人气节优先于实际战局”的认知偏差,认为以“难民身份”撤入印度有损中国军队尊严,忽视了野人山地形、气候的极端危险性。这种对政治意图的过度考量,压倒了对军事现实的理性判断。

2)情报缺失与准备不足:撤退前,第5军未对野人山进行有效侦察,对雨季山区“无道路、无给养、疾病肆虐”的情况严重估计不足——既未携带足够干粮与药品,也未配备适应丛林环境的工具,甚至缺乏基本的野外生存指导。部队进入野人山后,迅速陷入“断粮、疟疾横行、迷路”的绝境,每天因饥饿、疾病死亡的士兵数以百计,最终第5军主力从入缅时的4.2万人,撤回国后仅剩不足2万人,兵力损失过半(注:这是另一说法,约涵盖部队不同)。

3)指挥协调的被动与迟缓:撤退过程中,杜聿明虽尽力收拢部队,但因通讯中断、部队分散,难以形成统一指挥;面对士兵大量减员、士气崩溃的局面,未能及时调整策略(如分批次突围、寻求局部补给),反而坚持“整体撤退”,进一步加剧了损失。

4)杜聿明坚持“撤回国内”的政治考量,拒绝孙立人“反攻密支那”的可能杀头的建议,导致部队误入绝境 。

5)情报缺失与准备不足加剧了灾难:部队仅携带5天干粮,无丛林生存装备,雨季山洪冲毁道路,疟疾、痢疾等疾病肆虐。这个和他指挥的部队在淮海战役吃:不上喝不上的绝境如出一辙。

需明确的是,杜聿明的决策失误并非“主观作恶”,而是兼具“服从上层指令”“对环境认知不足”“传统军人思维局限”等多重因素,其本人也在撤退中染病,险些丧命,最终带着愧疚与自责面对这一结果。就是一个工于心计,迎合老蒋,不恤下级,大事裹足不前的废物。

正面孙立人:务实决策下的损失控制与争议

新38师师长孙立人在撤退时的选择与杜聿明截然不同——他拒绝执行“撤回国内”的隐含指令,率新38师主力撤入印度利多,最终部队损失较小(仅伤亡数百人),但这一决策也伴随争议:

1)以“战场实际”优先的理性选择:孙立人通过侦察得知野人山的凶险,同时判断“撤入印度可快速获得补给、保存有生力量”,而非盲目服从“撤回国内”的政治意图。他顶住“抗命”压力,率部沿印缅边境小路撤退,沿途严格控制军纪、组织狩猎获取食物、及时救治伤员,最终将新38师主力完整带到印度,为后续中国驻印军的组建奠定了基础。

2)争议背后的性格和认知差异:当时部分舆论认为孙立人“违背军令、擅自入印”,甚至质疑其“妥协于英美”;但从军事角度看,这一决策最大限度减少了部队损失,避免了重蹈第5军的覆辙。事实上,后续蒋介石也认可了这一结果,新38师与后续撤入印度的新22师(廖耀湘部)共同组成驻印军,成为反攻缅甸的主力,印证了孙立人决策的务实性。更彰显了孙立人遇大事敢于负责、不怕追责杀头的优秀指挥官精神素质。

杜聿明不敢违命撤退野人山惨败的教训,与孙立人抗命进入印度利多仅伤亡千余的正反战例,表现了不同指挥官的思想状态和缺陷的天壤之别,也打下了日后杜聿明屡遭惨败的相同性格和指挥决策错误伏笔,成为后世军事决策与战略规划中不可忽视的重要镜鉴。

烽火问鼎计划抗日战争[超话]抗日战争中国远征军