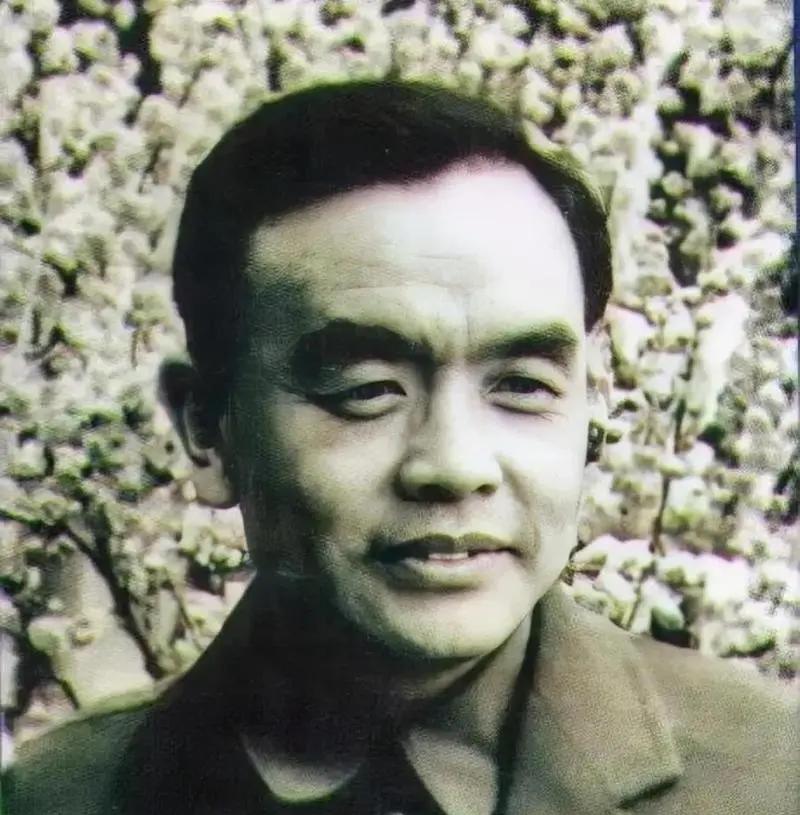

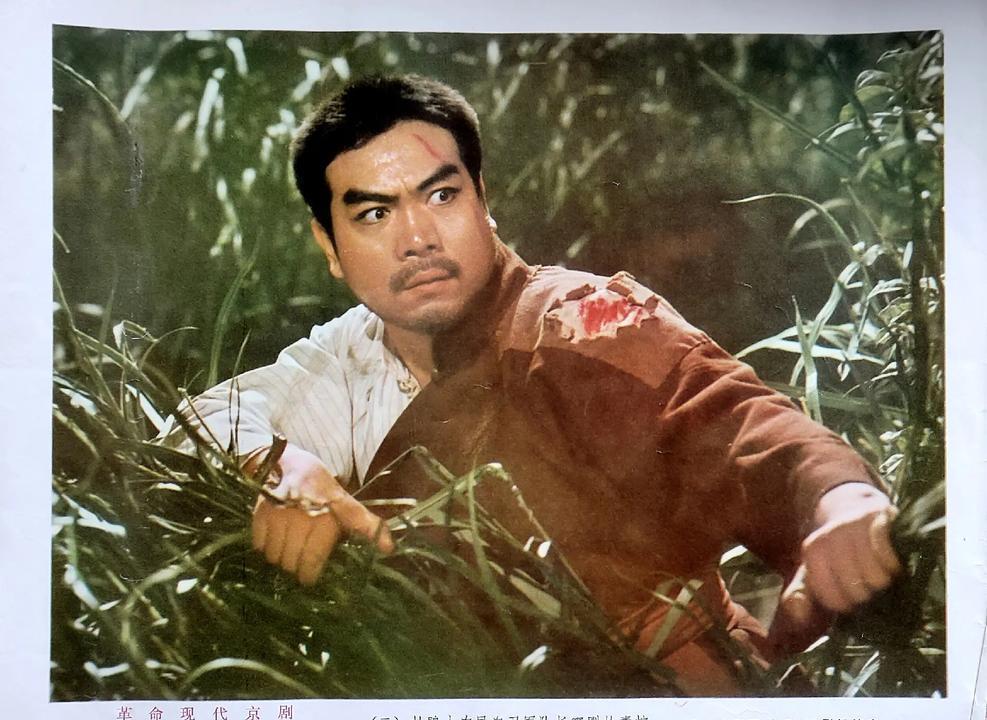

据汪朗介绍,汪曾祺与于会泳的关系并不融洽:“父亲认为于会泳对京剧现代戏音乐创作作出巨大贡献,对《杜鹃山》管得比较多,是总牵头的人物。但他又认为于会泳不太尊重人,对台词喜欢说三道四。父亲用了比较文的一个字‘怅’,于会泳说这不通。父亲就把《杜甫全集》找来,找出这个字的出处给他看。唱词因而没改,于会泳却不痛快。”在写《杜鹃山》雷刚犯了错误还被信任的台词时,汪曾祺联想到自己的际遇,一时动了感情。他对别人说:“你们没有犯过错误,很难体会这样的感情。”那时他抽烟写了一夜,写了十几句,颇感欣慰。他告诉导演张滨江:“写的过程泪流满面,动了真感情。” 1926 年,于会泳出生在山东省威海乳山一个贫苦的农民家庭 。在那个物质匮乏的年代,生活的艰辛如影随形,但于会泳对音乐的热爱却在这片贫瘠的土地上顽强地生根发芽。与其他农村孩子热衷于掏鸟窝、摸鱼等乡间趣事不同,于会泳从小就展现出对艺术的独特追求,他痴迷于当地的民歌、秧歌以及京戏,常常沉浸在那或悠扬婉转、或激昂澎湃的旋律之中,无师自通地摸索着各种乐器的演奏技巧,二胡、三弦、笛子等在他的手中渐渐流淌出美妙的音符。 1946 年,是于会泳人生中的一个重要转折点,他凭借着出色的二胡弹奏功底和对绘画的热爱,考入了胶东文工团,正式开启了他的艺术生涯。在文工团这个充满活力与创造力的大家庭里,于会泳如鱼得水,迅速成长为一名多才多艺的艺术家。他不仅精通多种民族乐器的演奏,还学会了谱曲、编导,成为了团队中的多面手。更为重要的是,他深入民间,广泛搜集当地的民歌小调,精心整理出版了《胶东民歌集》。 20 世纪 50 - 70 年代,是中国京剧发展史上一段熠熠生辉的黄金时代,而于会泳无疑是这个时代中最璀璨的明星之一 。在这段波澜壮阔的艺术征程中,于会泳凭借着他非凡的才华和创新精神,深度参与了《智取威虎山》《海港》《龙江颂》《杜鹃山》等多部经典京剧剧目的创排工作,每一部作品都成为了京剧艺术宝库中的瑰宝,至今仍在舞台上绽放着耀眼的光芒。 在《智取威虎山》中,于会泳精心创作的 “打虎上山” 一段音乐,堪称神来之笔 。这段音乐以其强烈的节奏感和激昂的旋律,生动地描绘出了杨子荣在茫茫林海中策马扬鞭、英勇无畏的英雄形象,仿佛将观众也带入了那个充满惊险与刺激的剿匪战场。急促的音符如同马蹄声急,激昂的旋律则展现出杨子荣的壮志豪情,当这段音乐响起,剧场内的气氛瞬间被点燃,观众们无不被深深感染,掌声和欢呼声此起彼伏。 而在《海港》中,于会泳同样展现出了他卓越的音乐才华 。他巧妙地运用音乐来推动剧情的发展,将人物的情感和内心世界通过旋律细腻地表达出来。剧中的音乐时而舒缓悠扬,展现出工人们之间深厚的情谊和对工作的热爱;时而激昂奋进,表现出他们在面对困难和挑战时的坚定信念和顽强斗志。每一个音符都恰到好处,与剧情紧密相连,让观众沉浸在故事之中,感同身受。 在《杜鹃山》的创作过程中,于会泳更是倾注了全部的心血,达到了他艺术创作的巅峰 。他亲自负责该剧的音乐创作和唱腔设计,从选曲、编曲到演唱指导,每一个环节都亲力亲为,力求做到尽善尽美。他创造的 “家住安源”“乱云飞” 等经典唱段,不仅旋律优美动听,如潺潺溪流般流淌进听众的心田,而且在京剧史上具有里程碑式的意义,为京剧音乐的发展开辟了全新的方向。 “家住安源” 以其深情的旋律和细腻的情感表达,生动地展现了柯湘的成长经历和坚定的革命信念。杨春霞在演唱这段唱段时,在于会泳的悉心指导下,将柯湘的情感演绎得淋漓尽致,每一个音符都饱含着对家乡的热爱和对革命事业的忠诚,让观众为之动容。而 “乱云飞” 则以其磅礴的气势和跌宕起伏的旋律,将柯湘在面对复杂局势时的坚定、机智和勇敢展现得入木三分。于会泳在这段唱段中巧妙地运用了多种音乐元素,通过旋律的变化和节奏的把控,营造出紧张激烈的氛围,仿佛将观众置身于那个战火纷飞的年代,亲眼目睹柯湘的英勇斗争。 除了在唱腔设计上的创新,于会泳在伴奏方面也进行了大胆的尝试 。他采用了中西混合乐队的形式,将传统京剧伴奏乐器如京胡、二胡、月琴等与西洋乐器如小提琴、大提琴、钢琴等相结合,形成了独特的音乐风格。这种创新的伴奏形式不仅增强了音乐的表现力,使音乐更加丰富多样,而且还为京剧音乐注入了新的活力,使其更具现代感和时尚气息。