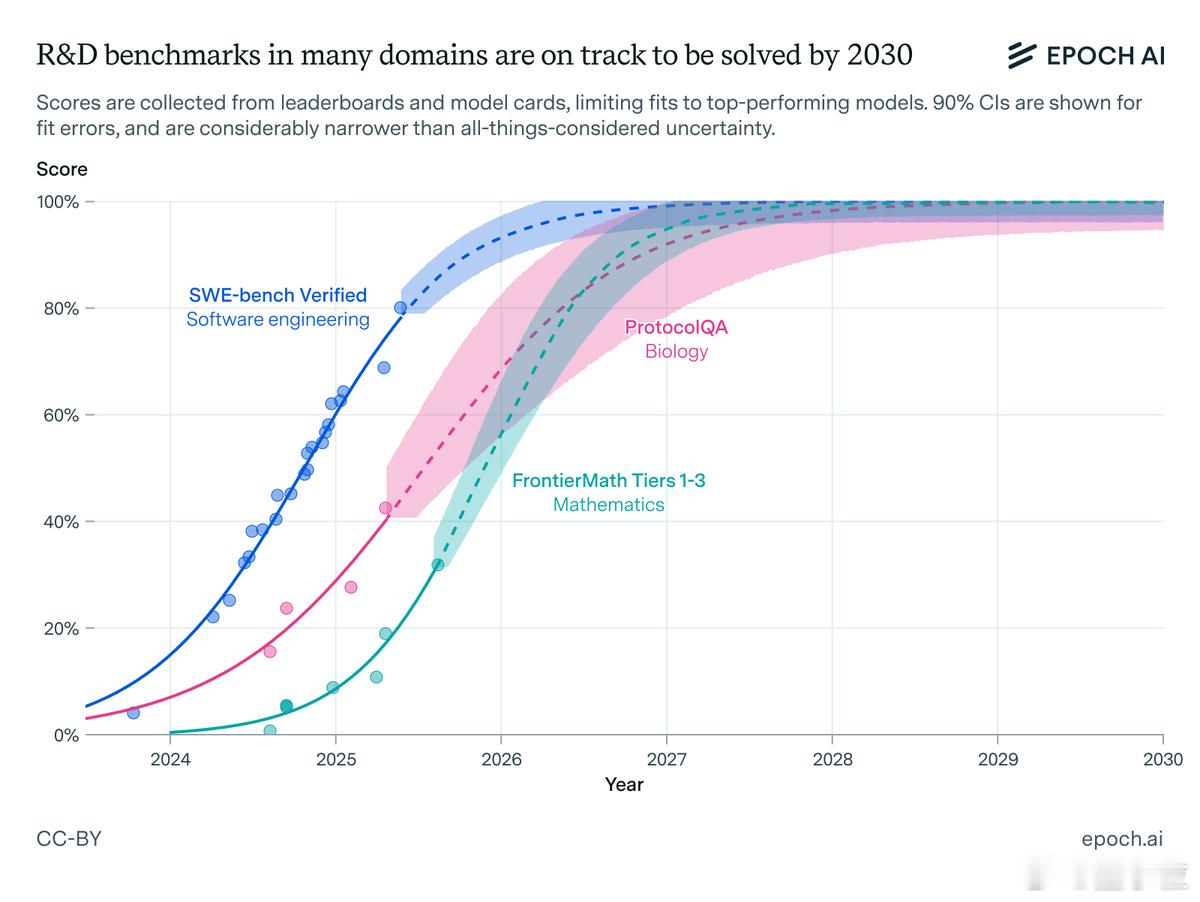

2030年人工智能什么样科研是AI最大主场

2030年的AI会是什么样子?Epoch AI发了份报告,给出了既冷静又乐观的前瞻。

整份报告围绕两个核心展开:

一是:AI还能继续“变强”吗?

二是:变强之后,能干什么?

从目前的判断看,答案逐渐浮现——

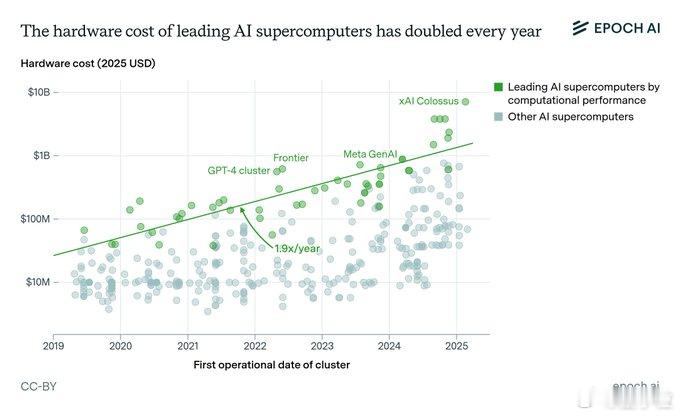

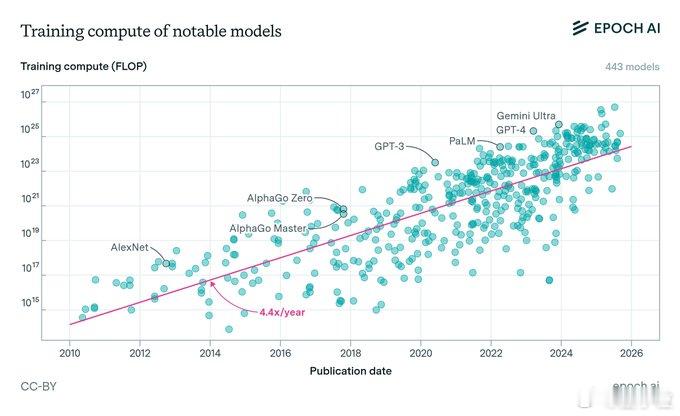

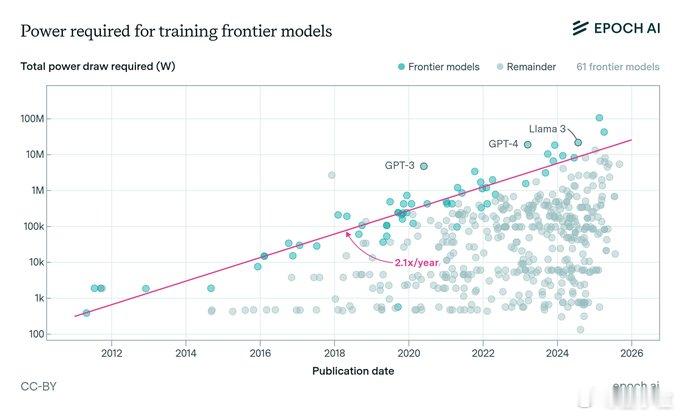

① 算力的尽头还没来

虽然训练大模型越来越贵(报告预测2030年可能需要数千亿美金级别的集群),但硬件性能、能效、资本投入、AI芯片优化等因素结合后,整体趋势仍是持续扩张。

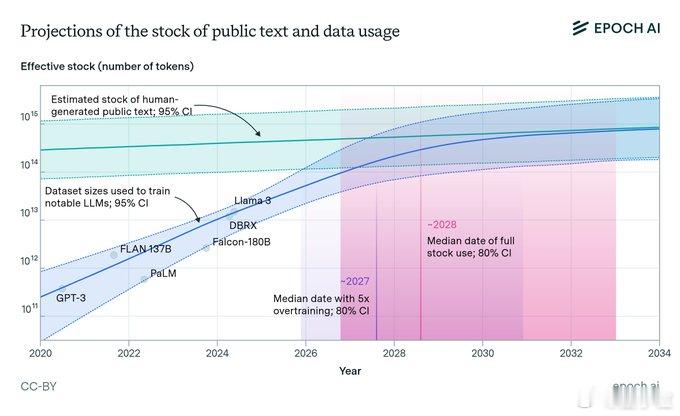

② 数据瓶颈不一定是真瓶颈

开放互联网数据快被“吃完”是个现实问题,但多模态数据(文本+图像+代码+传感器等)和合成数据(AI自己生成训练材料)可能成为突破口。

③ AI不会马上“通用”,但在科研领域很快就能用

报告并不认为2030年出现“自主智能”的AI,但AI将成为科研工作流程中不可或缺的一部分,就像今天的代码助手之于程序员。

而在科研应用方面,报告重点分析了4个方向:

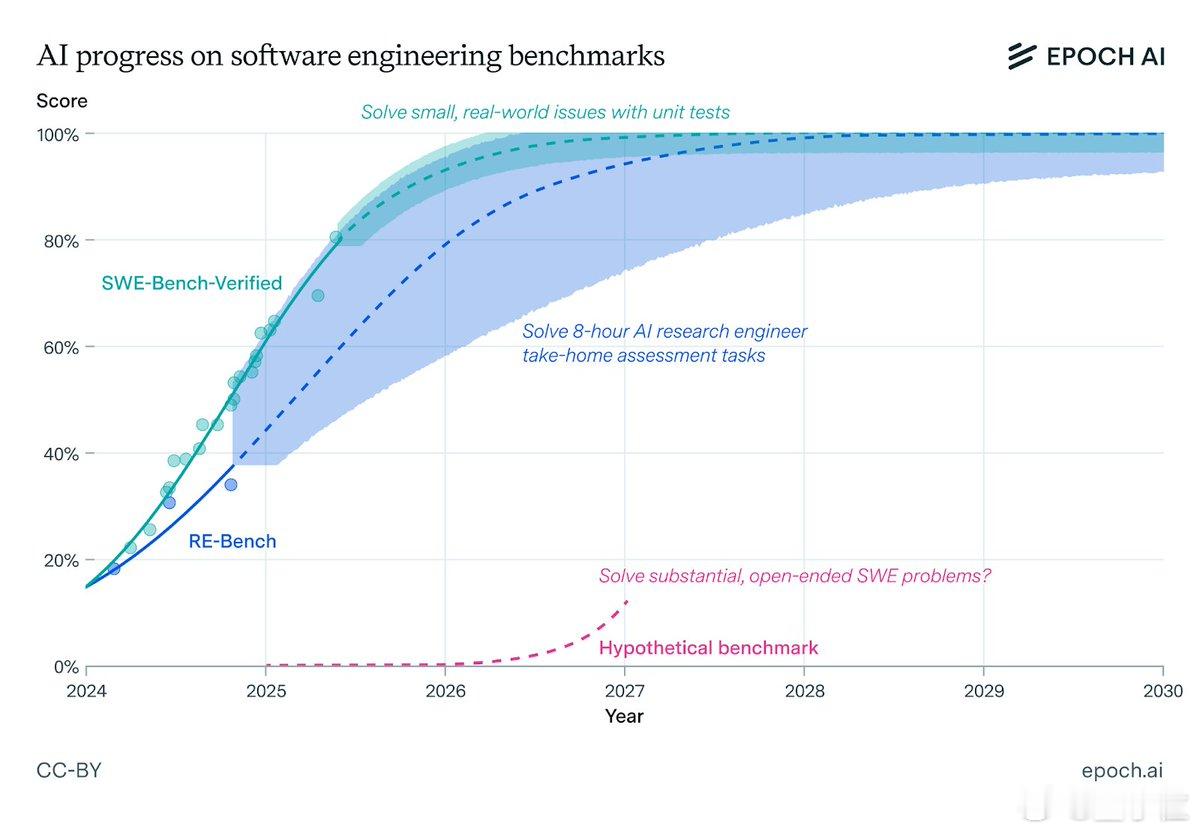

- 软件工程:AI目前已能处理问答、改bug、生成代码,未来可自动实现功能、修复系统、解决中型任务。对程序员来说,倒像是有个能打持久战的实习生。

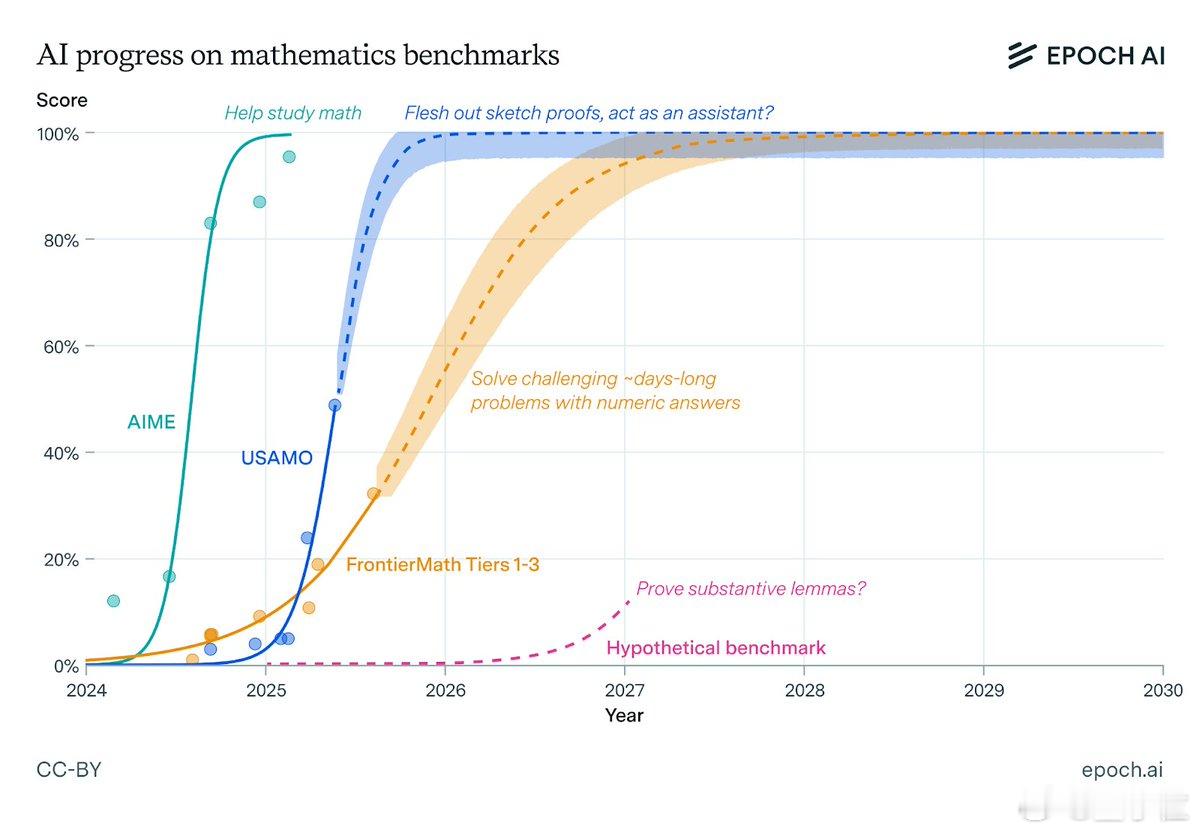

- 数学研究:目前有数学家尝试让AI帮忙“补全思路”或“构建直觉”。未来的AI更像是一个高效的数学写作工具,能快速验证直觉、搭建草图。

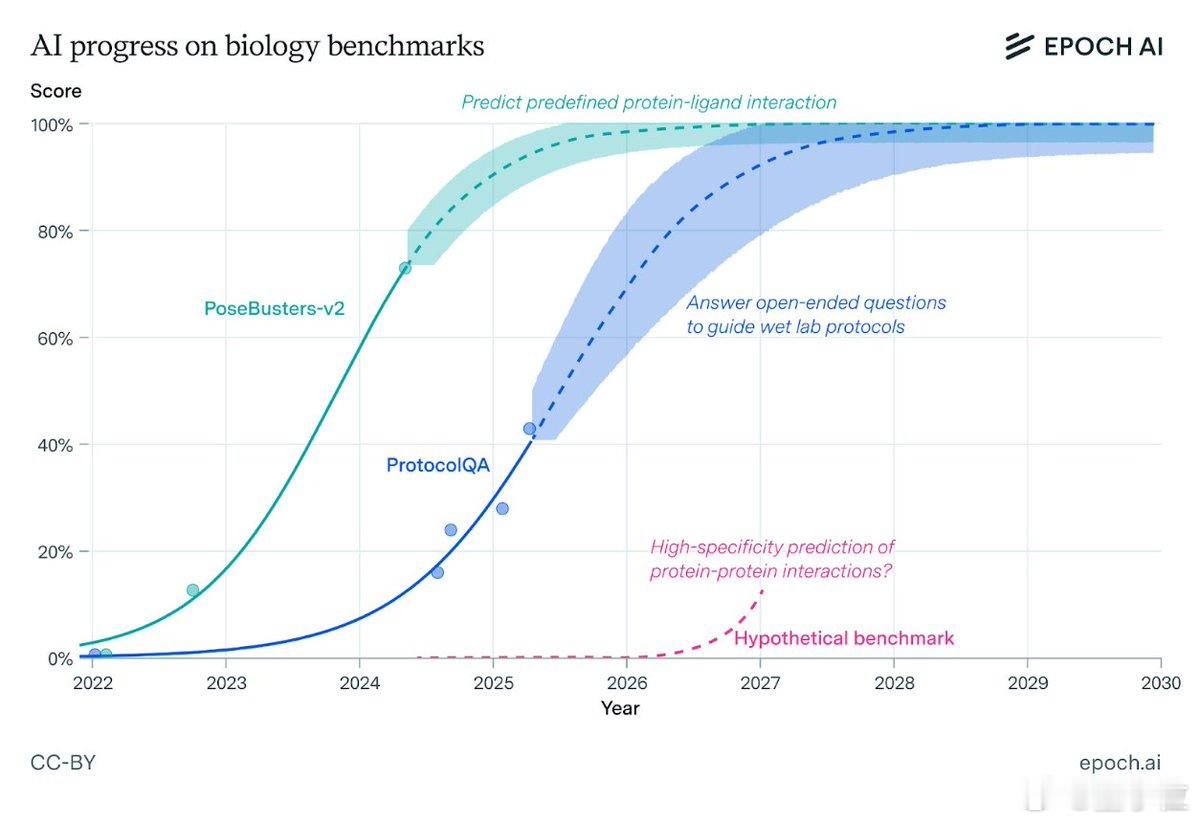

- 生物学:AlphaFold只是开始。AI有潜力预测更复杂的分子属性,辅助文献检索并生成假设。但真正的药物研发仍依赖现实实验流程,落地节奏较慢。

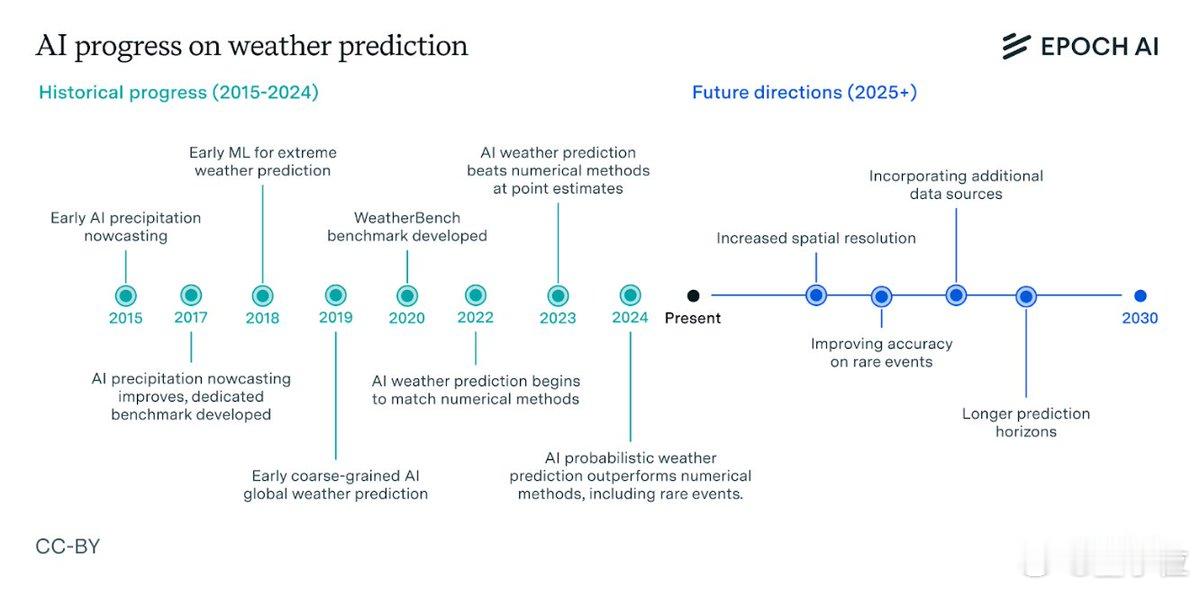

- 天气预测:在小时级到数周级预测上,AI已开始超越传统数值模型。接下来的挑战是提升对罕见事件的预测能力,并融合更多实时观测数据。

整体而言,AI将在特定领域快速落地,先成为科研人员的“第二大脑”,再逐步接管更多基础流程。

这也意味着,如果2030年你还在搞科研,有没有AI助手可能直接决定你的效率差距。

报告由Google DeepMind委托制作,观点和结论由Epoch AI独立完成。完整版在这里:epoch.ai/blog/what-will-ai-look-like-in-2030

![我就说AI代替不了人类吧[doge]](http://image.uczzd.cn/11168637053587929967.jpg?id=0)