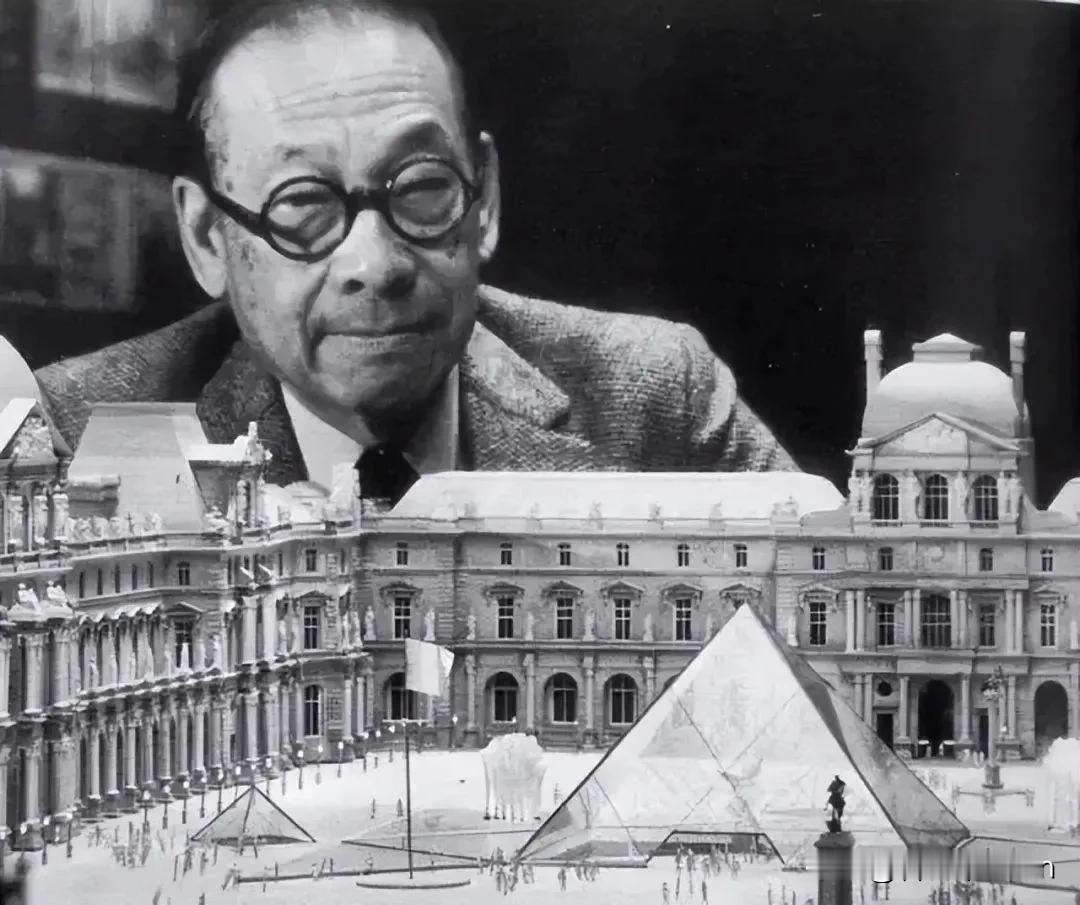

中国唯一富过17代的家族,坐拥上海近一千栋房屋,子孙大都上哈佛。 中国竟然有一个家族可以做到荣盛不衰,从第一代祖先贝兰堂算起,到现在都富了足足有17代了,上海的房产达到了上千栋,孩子也都是哈弗大学的高材生,这究竟是怎么回事呢? 要解开这个家族的财富密码,得从500年前的浙江兰溪说起。明嘉靖年间,药农贝兰堂背着一筐草药迁居苏州阊门外,在南濠街摆地摊行医卖药。 当时苏州战乱频繁,药材稀缺,他凭借精湛医术和诚信经营,逐渐在当地站稳脚跟。据《吴中贝氏家谱》记载,贝兰堂临终前留下"医者仁心,积善成德"的家训,要求子孙以医药济世为业。 到了第七代贝慕庭时,家族已成为苏州四大富商之一,不仅垄断江浙地区的药材贸易,还开设钱庄涉足金融领域。这种"医药为本,金融为翼"的经营模式,为后世财富积累奠定了基础。 真正让贝氏家族实现阶层跨越的,是第十三世孙贝润生和贝哉安兄弟。1897年,贝润生接手师兄奚润如的瑞康颜料行,恰逢德国阴丹士林颜料进入中国市场。 他通过虞洽卿的关系获得经销权,一战期间囤积的颜料价格暴涨数十倍,一跃成为"颜料大王"。这位传奇商人不仅在上海滩购置近千栋房产,更做出一个惊人之举——1917年斥资80万银元买下苏州狮子林。 当时80万银元相当于普通工人2000年的收入,他却将园林修缮后对族人开放,并设立承训义庄赡养贫困宗亲。这种"以产遗子孙,不如以德遗子孙"的理念,彻底改变了传统豪门的财富传承模式。 与此同时,贝哉安在金融领域开疆拓土。1915年他参与创办上海银行,打破外资银行对金融市场的垄断。 这家银行首创银元存款业务,专门服务中小商户和普通市民。贝哉安制定严格的家族规矩:族人不得在银行任职,所有业务必须公开透明。 这种避嫌策略让上海银行在动荡时局中保持公信力,鼎盛时期分行遍布全国27个城市。 到了贝聿铭父亲贝祖诒这一代,更是将家族金融影响力推向顶峰——他先后担任中国银行总经理、中央银行总裁,主导过法币改革等重大金融政策。 教育是贝氏家族另一张王牌。从贝兰堂开始,家族就设立私塾培养子弟,规定"不论男女必须读书"。 到了近代,留学成为家族传统。贝聿铭17岁进入上海圣约翰大学附中,后赴美国宾夕法尼亚大学攻读建筑,因不满学院派教育转学麻省理工,最终在哈佛大学获得硕士学位。 他的三个儿子贝定中、贝建中、贝礼中,清一色毕业于哈佛建筑系。这种教育投入带来的回报惊人:贝氏家族在建筑、金融、科技等领域涌现出15位哈佛毕业生,形成独特的"人才矩阵"。 更值得关注的是家族治理智慧。 贝润生在狮子林旁设立义庄,制定《贝氏家法》,规定族产由公推的长老会管理,重大决策需三分之二以上族人同意。这种"家族议会制"有效避免了财产争夺,至今仍在海外分支中延续。 在投资策略上,贝氏家族始终坚持"不把鸡蛋放在一个篮子里":从明清时期的医药、丝绸、茶叶,到近代的金融、房地产、建筑,再到现代的科技投资,每代人都能抓住时代红利。 就像贝聿铭在晚年接受采访时说的:"我们家族最宝贵的,不是上海的房产,而是面对变化的能力。" 如今,贝氏家族的房产管理采用信托模式,三分之一用于长期租赁,三分之一作为历史建筑由政府代管,剩余部分改造为艺术空间和民宿。 这种既保值又增值的运营方式,让资产在时代变迁中持续生息。而分布在全球的贝氏子孙,依然保持着每年两次的家族聚会传统,在交流中传承着"诗书传家,乐善好施"的祖训。 从贝兰堂的草药摊到贝聿铭的玻璃金字塔,这个跨越17代的家族用实际行动证明:真正的财富传承,从来不是金钱的堆砌,而是精神基因的延续。 各位读者你们怎么看?欢迎在评论区讨论。