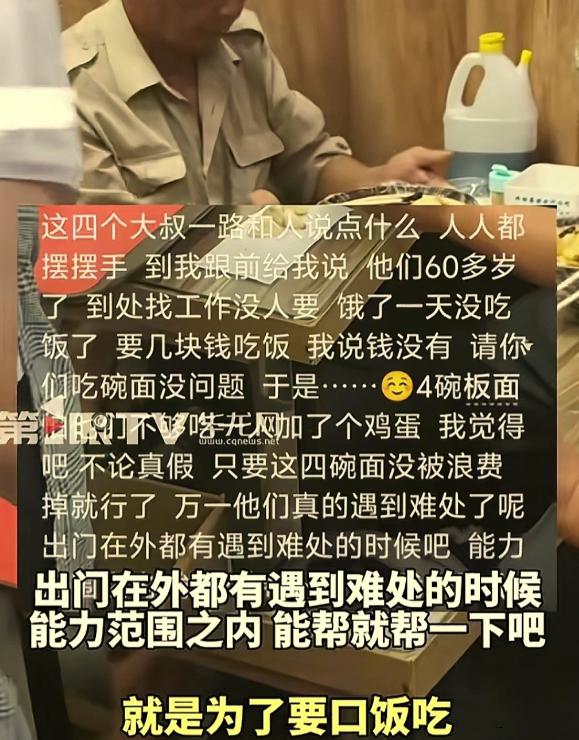

浙江一女子刚从超市出来,拎着大包小包,正准备往家走,却被四名60多岁的大叔拦住。她一时愣住,以为遇到了骗子,心里打起鼓,脚下挪动,想着赶紧走人。可没想到,其中一名大叔急得直跺脚,随即竟然抬手扇了自己两巴掌,嘴里喊着:“我不要面子了,就为一口饭!” 场景让女子和路人都惊住了。眼前的大叔脸上满是无奈与焦急,那一巴掌扇得生疼,也扇掉了最后的自尊。女子心头一酸,她意识到,这几位老人是真的走投无路。她没再犹豫,把大叔们带到了附近的面馆。点面的时候,她又悄悄嘱咐老板:“给他们每人多加一个鸡蛋。”老板点头应下,很快端上热腾腾的面碗。 四位大叔望着那枚鸡蛋,眼眶泛红,神情复杂,带着感激,也带着说不出的心酸。他们顾不上烫,埋头就是一顿猛吃。女子静静看着,心中感慨万千。她用手机记录下这段画面,发到网上,引来网友热议。有的留言说:“太心酸了,这样的人一定要帮。”有的称赞女子:“真是个好人,好人必有好报。” 这段视频让人直击内心,但从法律视角来看,它背后也涉及几个值得分析的层面:讨要食物的行为如何界定?女子的善举在法律关系中意味着什么?网友们如果出钱接力,又该如何认定?如果存在虚构事实,会不会触及诈骗?这些问题,都需要结合法律条文加以解读。 首先看大叔们的行为。他们在街头拦住路人,直接开口要吃的。从法律角度讲,这种行为属于乞讨。我国目前并没有禁止公民单纯性的乞讨行为。只要没有强行抢夺、没有言语辱骂或人身威胁,就不构成违法行为。《治安管理处罚法》针对的是扰乱社会秩序的行为,如果出现强行拦截、威胁恐吓,那才可能触及治安处罚。而在此事件中,大叔们的行为虽让人错愕,但并未超越底线,更像是为了基本生存做出的无奈之举。 网友的回应同样值得探讨。很多人表示愿意替女子买单,甚至愿意资助大叔们。若网友真的付诸行动,从法律上可视为一种赠与。按照《民法典》相关规定,赠与合同一旦完成交付,就具有法律效力。若仅仅是口头说要帮忙,而未实际支付,法律上一般不认定成立合同关系。但无论是好意施惠还是赠与,都彰显出社会的善意,值得鼓励。 问题在于,如果未来发现大叔们并非真的走投无路,而是故意编造悲惨遭遇博取同情,那么法律评价就完全不同了。根据《刑法》关于诈骗罪的规定,诈骗是以非法占有为目的,通过虚构事实、隐瞒真相,骗取他人财物的行为。如果大叔们明知自己并不缺衣少食,却通过自扇耳光、营造悲情的方式骗取钱物,那么一旦数额达到“较大”标准,就可能涉嫌诈骗犯罪。在司法认定上,不仅要看他们的行为,还要看其主观目的,以及所获得财物的价值大小。 当然,在本案中,大叔们表现出的情境,更像是迫于生计的无奈。他们没有采取威胁、强抢的方式,而是用近乎自伤的举动博取同情。从法理上来说,还停留在道德层面的困境,没有触碰法律底线。女子的帮助也因此显得尤为珍贵。 类似的事件其实在社会中并不少见。近年来,一些城市出现过老人、务工人员因饥饿而在公共场所求助的情况。法律往往难以直接介入这些个体的困境,因为乞讨本身并非违法。但这也折射出社会保障体系和基层救助的重要性。比如《社会救助暂行办法》规定,地方政府应建立临时救助制度,对遭遇突发困难的人群给予必要支持。如果这些老人能得到及时救助,也许就不必走到街头以这种方式讨口饭吃。 值得注意的是,在当下信息化社会,很多人会第一时间拿起手机拍下类似画面上传网络。视频的传播能引发公众关注,也可能给相关人群带来帮助。但同时,如何在记录事实与保护当事人隐私之间把握分寸,也是需要讨论的问题。特别是涉及老年人尊严的问题,过度曝光可能带来二次伤害。 从法律视角看,这一事件没有复杂的侵权纠纷,没有触发刑事追责,却给社会敲响了另一记警钟。法律是一条底线,它告诉我们哪些行为是禁止的,哪些行为必须承担后果。但在底线之上,还存在大量的灰色地带,需要依靠社会的善意和制度的完善来填补。 当四位大叔坐在面馆里,眼含泪水盯着那枚加鸡蛋的热腾腾面碗时,他们或许暂时忘掉了饥饿,但背后的无助和窘迫,依然无法彻底掩盖。法律无法解决所有的贫困,却能提醒我们,在善意与违法之间,界限在哪里;社会无法消除所有的不幸,却能告诉我们,相互扶持才能抵御风险。