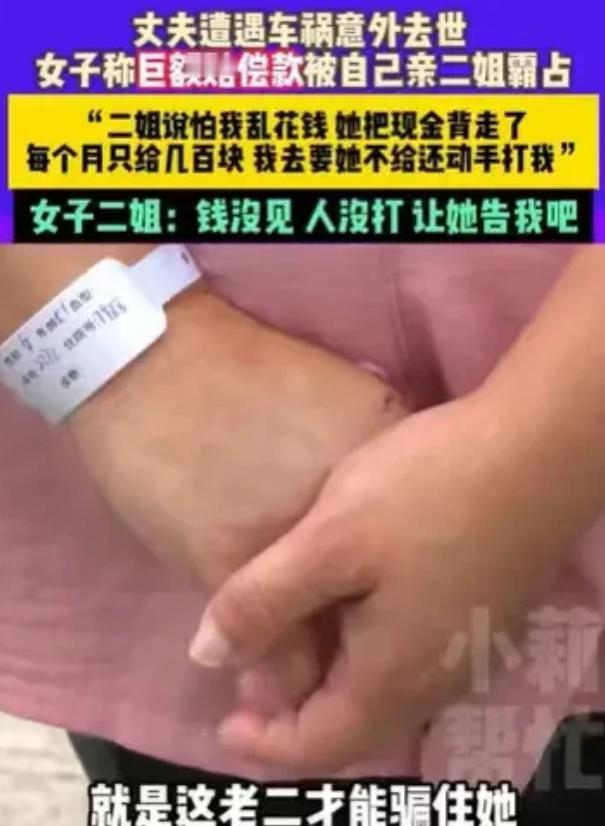

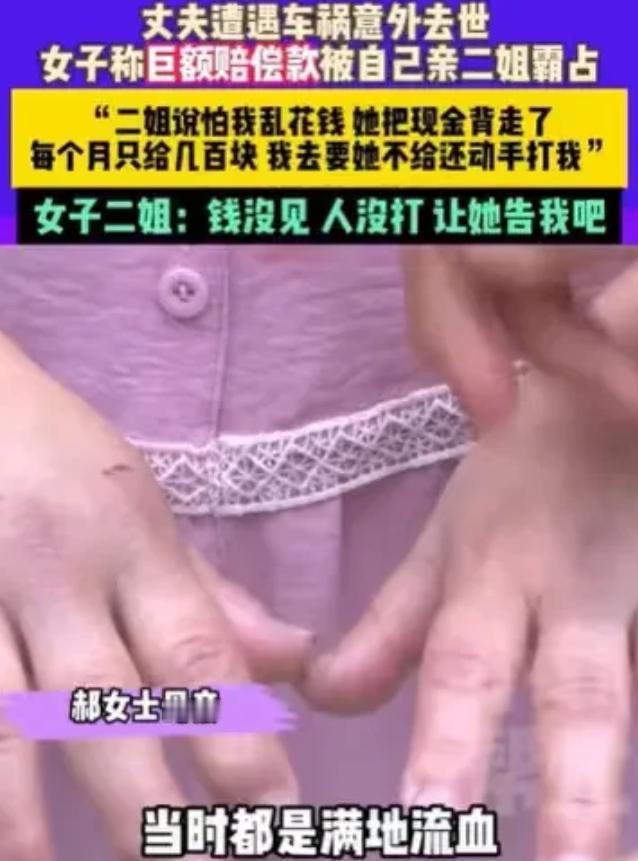

吃相太难看!河南平顶山,一桩家庭内部的信任悲剧正在被法律的天平审视。郝女士的丈夫因车祸不幸离世,获赔100多万元的赔偿金,本该成为她和孩子未来生活的保障。可谁曾想,这笔钱却被她的亲二姐以“帮忙保管”为由拿走,之后不仅拒不返还,还在冲突中拿起剪刀将郝女士扎伤。面对百口莫辩的狡辩,郝女士和母亲、大姐决定求助民警,甚至考虑走上诉讼之路。 2024年底,郝女士的丈夫在外出途中遭遇车祸,抢救无效身亡。事故处理后,肇事方一次性赔偿了100多万元。这笔钱,本是郝女士与年幼孩子的基本依靠。 然而,刚刚失去至亲的她,精神恍惚,整日以泪洗面,根本无心打理赔偿金。就在此时,二姐主动站出来。她语气关切:“妹子,你现在脑子乱,这钱放你手里我怕你乱花,还是我帮你保管,每个月给你几百块,保证你和孩子有饭吃。” 郝女士一向老实,加之姐妹情深,她没多想便答应了。这一“口头约定”,事实上构成了法律上的保管合同关系:郝女士是寄存人,二姐是保管人,负有返还义务。 最初几个月,二姐确实按时给郝女士几百元。可真正考验很快到来——孩子生病住院,费用高昂,郝女士急需动用赔偿金。 她找到二姐,却被迎头一盆冷水:“啥钱?我啥时候拿你钱了?别在这儿瞎胡闹!” 郝女士当场懵住,急得哭诉:“二姐,当初是你说帮我保管的,现在孩子急用钱,你咋能不认账?” 可二姐不仅不承认,还突然抓起剪刀扎向郝女士的胳膊,造成明显出血伤口。此时,大姐和母亲闻声赶到,看到血迹斑斑的场面,大姐怒斥:“你还有没有良心?亲妹的钱你也敢贪!”母亲泣不成声,苦劝二姐把钱交出来。 然而,二姐依旧嘴硬:“我没拿钱,是她自己绊倒受伤的!”态度冷漠,毫无悔意。 从民事法律关系看,郝女士与二姐之间形成了保管合同。根据《民法典》第914条规定,保管人应当妥善保管寄存物,并在约定期限届满或寄存人要求时返还。 二姐收到100多万元赔偿金,却在郝女士索要时拒不返还,属于违反合同义务。若仅停留在民事层面,郝女士可以提起诉讼,要求二姐返还赔偿金并赔偿利息损失。 然而,这笔资金数额巨大,且二姐明确表现出非法占有的主观意图,其行为已超出普通民事纠纷的范畴,可能触犯侵占罪。 《刑法》第270条规定,代为保管他人财物,非法占为己有,数额较大且拒不返还的,构成侵占罪。情节严重者,处二年以下有期徒刑、拘役或罚金;数额巨大或有其他严重情节的,处二年以上五年以下有期徒刑。 郝女士交付的金额达百万元级别,完全符合“数额巨大”的标准,二姐若拒不返还,将承担刑事责任。 另一个不可忽视的事实是,二姐使用剪刀扎伤了郝女士。 根据《刑法》第234条,故意伤害罪是指故意非法损害他人身体健康的行为。若伤势经鉴定达到轻伤及以上,二姐将被追究刑事责任,处三年以下有期徒刑、拘役或管制;若造成重伤,量刑更重。 即使郝女士的伤未达到轻伤标准,二姐的行为仍触犯《治安管理处罚法》第43条,殴打他人的,可处五日以上十日以下拘留,并处罚款。使用剪刀等工具,情节显然恶劣,处罚力度可能从重。 此案之所以引发舆论关注,不仅因为数额庞大的赔偿金,更因其发生在亲姐妹之间。在中国社会,家庭被视为最可靠的避风港,但当金钱介入,亲情也可能被撕裂。 类似案例并非个例。现实中,不乏亲戚以“帮忙保管”“替你理财”为由,擅自侵占遗产、赔偿金甚至拆迁款,最终导致家庭矛盾升级。 法律在此类案件中的意义,不仅在于追责,更在于警示公众:再亲近的亲属关系,也不能替代合法的合同约束与财产安全措施。 郝女士的救济路径:刑事途径,向公安机关报案,控告二姐涉嫌侵占罪与故意伤害罪。警方立案侦查后,若证据确凿,二姐将面临刑事处罚。 民事诉讼,以保管合同为基础,提起民事诉讼,要求二姐返还100余万赔偿金及利息。 治安处罚,即使未达到轻伤标准,也可要求公安机关依据《治安管理处罚法》对二姐拘留、罚款。 证据收集,保留当初转交赔偿金的证据,如转账记录、证人证言;保留受伤的医院病历、司法鉴定书,为日后追责提供支持。 这起案件提醒我们:再亲的亲人,也要讲法律;再大的信任,也要留证据。法律不仅是陌生人之间的契约,更是亲情纠纷中的最后防线。 在金钱与亲情的天平之间,谁能坚守底线,谁才能真正守住家庭的温度。