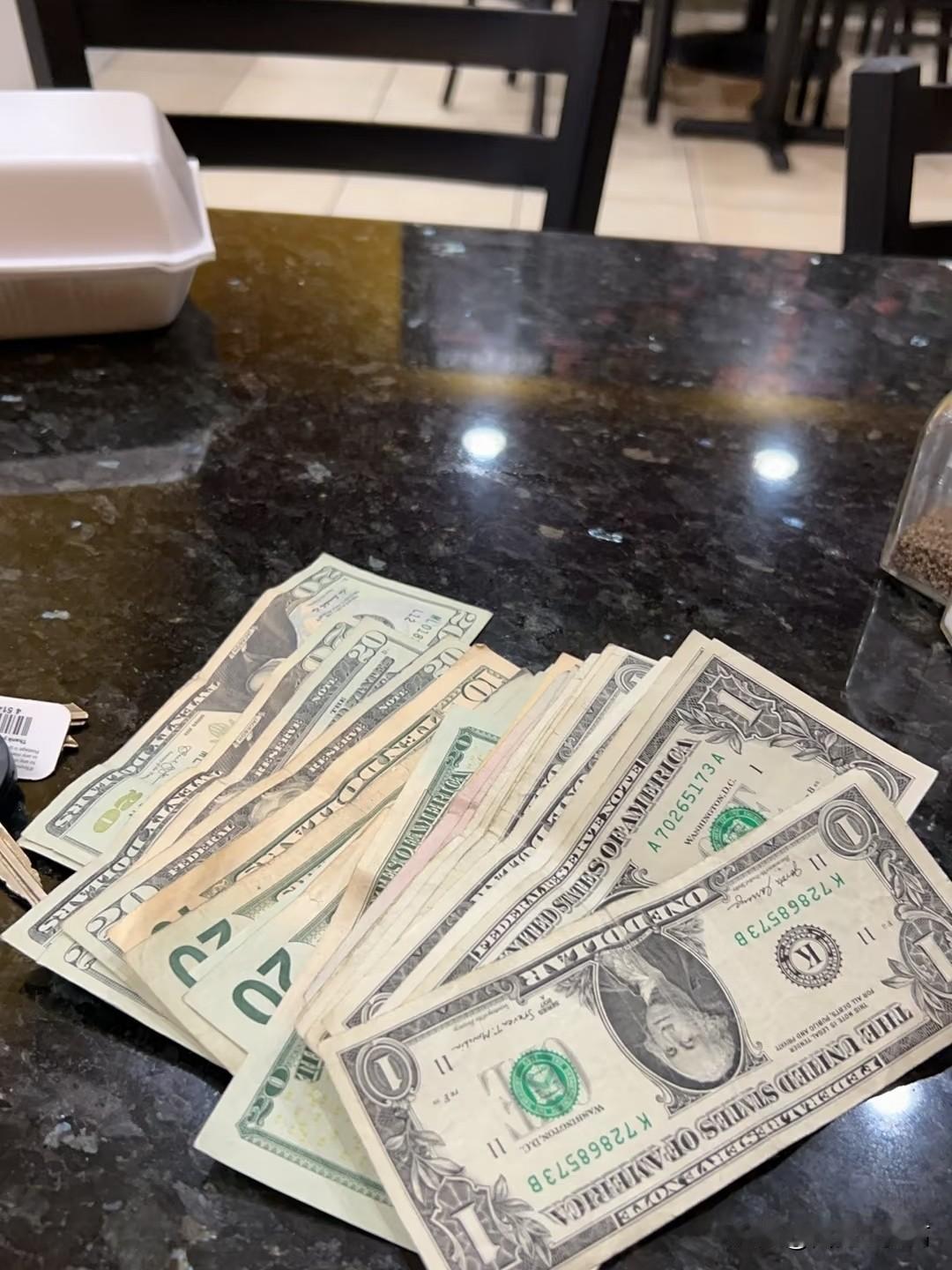

美国对中国的种种打压,目的就只有一个:要中国大量企业倒闭,让大量工人失去工作,让失去的工人对抗政府,让中国经济刹车引发各种社会矛盾,让西方的颜色革命暴发,让中国陷入大动乱,让中国像苏联一样失去执政权。 2018年,特朗普政府挥动关税大棒,首批340亿美元中国商品被加征25%关税。这场贸易战迅速升级为全领域博弈:600余家中国实体被列入出口管制清单,华为手机业务因芯片断供出货量暴跌60%,中芯国际14纳米制程研发被迫中断三个月。 当美国将超过800家中国机构纳入技术封锁名单时,其战略意图逐渐清晰——通过精准打击产业链关键节点,阻断中国产业升级进程。 金融战场的硝烟同样浓烈。2024年,美国将多家中资银行踢出SWIFT系统,导致跨境结算效率下降40%。某家电企业因无法及时支付海外供应商货款,被迫接受30%的预付款罚息。 广东某服装厂因信用证无法兑付,导致价值2000万美元的订单违约。这些个案背后,是整个外贸生态链的震颤。数据显示,2022年中国青年失业率一度攀升至19.9%,其中制造业岗位流失占比达37%。 技术封锁与市场收缩形成双重绞索。美国组建的"芯片四方联盟"迫使三星、台积电等企业在中国市场和美国技术间二选一,直接导致中国芯片进口额在2023年突破4000亿美元。 但压力之下,中国半导体产业反而迸发出惊人能量:中芯国际14纳米制程良率突破95%,长鑫存储自主研发的16纳米HBM3芯片实现量产,长江存储128层3D NAND闪存打破国外垄断。这些突破印证了一个规律:封锁越严密,自主创新动力越强劲。 舆论战场的攻势同样凌厉。美国国会通过的《战略竞争法案》计划五年投入15亿美元,培训记者撰写中国负面报道。从"新疆棉"事件到"债务陷阱"论调,从人工智能威胁论到抗疫失败造谣,西方媒体构建起立体化抹黑网络。 但2023年抖音国际版数据显示,关于中国科技成就的正向内容浏览量同比增长240%,这暴露出传统舆论战在新媒体时代的失效。 面对系统性打压,中国展现出独特的应对智慧。"双循环"战略将外资依赖度从2018年的67%降至2024年的52%,专精特新"小巨人"企业数量突破1.2万家。 在新能源汽车领域,比亚迪以38%的全球市占率超越特斯拉;在光伏产业,中国组件产量占全球市场的83%。这些数据证明,外部压力非但没有阻止中国前进,反而成为产业升级的催化剂。 历史总是充满讽刺。当美国智库叫嚣"要让中国经历日本式失去的三十年"时,2024年中国外贸进出口总值突破42万亿元,"新三样"(新能源汽车、锂电池、光伏产品)出口增长29%。 当某些官员幻想"看到中国出现阿拉伯之春"时,中国基层治理体系正通过数字技术实现精准服务,某社区网格员通过企业微信平台,3小时内就解决了某制造企业因物流受阻导致的原料短缺问题。 这场博弈的本质,是发展道路的终极较量。美国习惯了"定规则者"的角色,当中国通过五年规划实现高铁、5G、新能源等领域的弯道超车时,当中国模式为发展中国家提供新选择时,既得利益者的焦虑便转化为疯狂打压。 但历史不会重复,中国既不是苏联,也不会成为第二个苏联——我们有14亿人民的智慧,有完备的产业体系,更有坚定不移走自主创新道路的决心。 当美国将打压手段推向极致时,一个值得深思的问题浮现:在全球化深度融合的今天,任何试图阻断技术交流、破坏产业分工的行为,最终伤害的究竟是谁?这场博弈的终局,或许正如某芯片企业负责人所说:"封锁线画得越紧,我们突破时的力量就越大。" 那么,您如何看待这场没有硝烟的战争?欢迎在评论区留下您的见解。