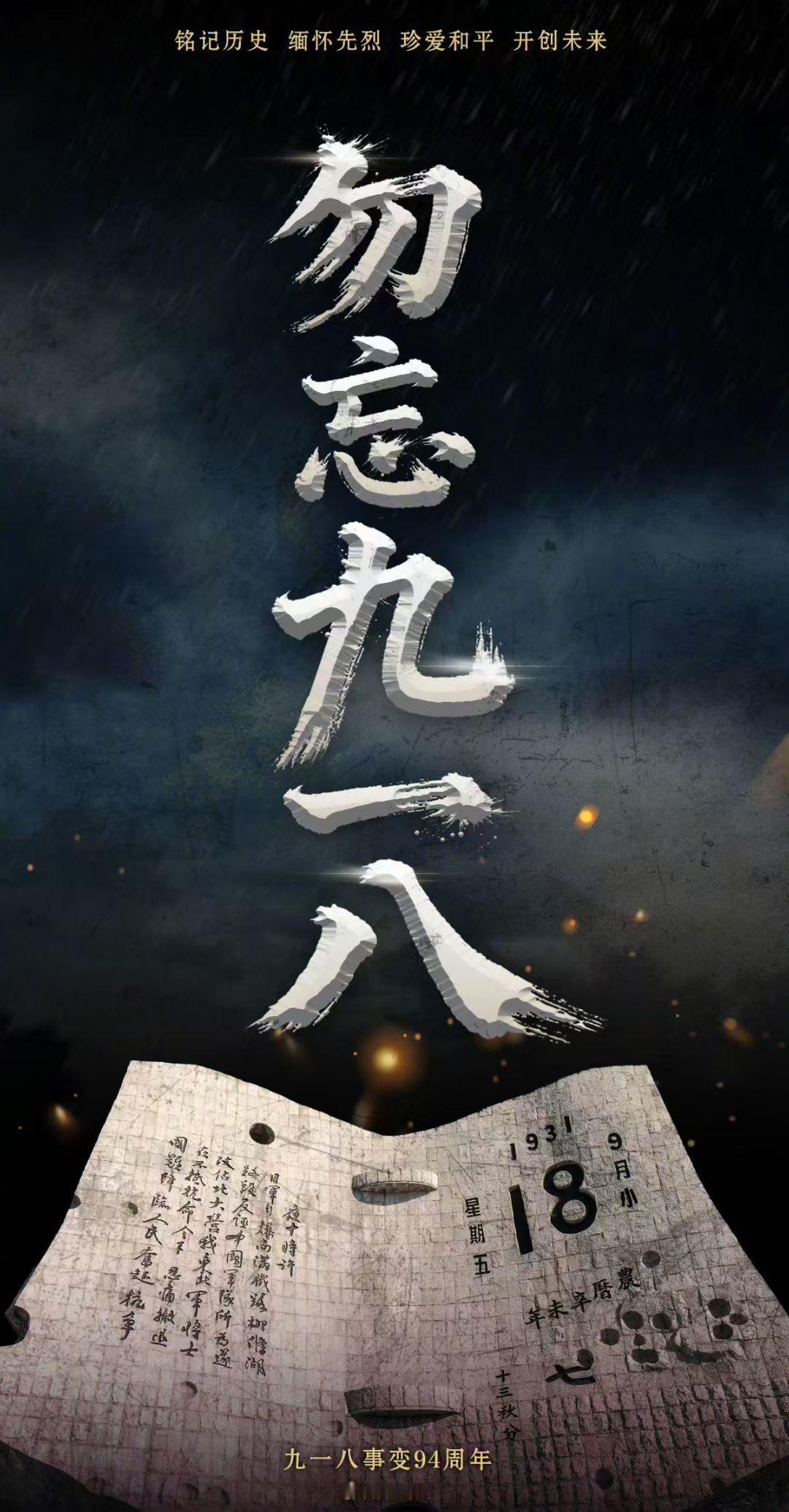

九一八事变中,一个至今仍饱受争议的问题是:到底是谁下令不抵抗?多年来,很多人都认为是蒋介石下达了不抵抗的命令。毕竟,蒋介石当时作为国民党政府的最高领导人,手握大权,而且他长期奉行“攘外必先安内”的政策,将主要精力放在“围剿”红军和排除内部异己上,似乎很有可能下达这样的命令。 支持这一观点的证据,最常被提及的是“铣电”。1931年8月16日,蒋介石密电张学良:“无论日本军队如何在东北寻衅,我方应不予抵抗,力避冲突,吾兄万勿逞一时之愤,置国家民族于不顾。”一些曾在张学良身边工作过的老人所写的回忆,也都认为张学良只是不抵抗政策的执行者,蒋介石才是不抵抗主义的发明人 。 然而,随着更多历史资料的披露和研究的深入,事情似乎并非如此简单。从现有史料来看,蒋介石在“九一八事变”发生后,并没有直接、明文地向张学良及东北军下达不抵抗命令。 1931年9月19日上午,蒋介石才接到南京政府急电,报告“九一八事变”,并要他回京主持一切。当晚8时左右,蒋介石在南昌,给张学良发出的电报,也只是告知相关情况并询问近情,并没有下达不抵抗指令 。 事实上,在“九一八”事变当夜,第一个下达不抵抗命令的人是时任东北军参谋长的荣臻。当时战场形势未明,荣臻为谨慎起见,下达了这一战术性命令。而在午夜1点左右,张学良对荣臻的不抵抗命令进行了正式确认,使其成为官方的不抵抗战略性命令,进而导致了后来的灾难性结局 。 张学良自己也多次承认是他下达了不抵抗命令。1990年,日本广播协会采访张学良,他谈到“九一八事变”时表示:“我认为日本利用军事行动向我们挑衅,所以我下了不抵抗命令。我希望这个事件能和平解决……我对九一八事变判断错了。是我自己不想扩大事件,采取了不抵抗政策。当时没想到日本人会大规模地进攻,所以判断,不可乘日本军部的挑衅而扩大事件。到现在有很多学者认为是中央政府下达过不抵抗指示。中央不负责任。所以我不能把九一八事变中不抵抗的责任推卸给中央政府。”1991年,他在不同场合也都表达了同样的观点 。 张学良为何会做出这样的决策?一方面,当时东北军主力大多调往关内参与中原大战,留守东北的部队分散各地,沈阳周边仅约一点五万人。 而日本关东军虽名义上只有一万余人,却装备精良,训练有素,且能随时从朝鲜和本土调派增援,实力对比悬殊让张学良对直接抵抗心存顾虑。 另一方面,蒋介石长期强调的对日妥协政策,如万宝山事件后便电令张学良“现非对日作战之时”,无疑影响了张学良的判断。同时,张学良对国际调停抱有幻想,事变后他立即向国际联盟申诉,希望英美等列强制止日本侵略,这种对国际法的天真信任间接造成了他的错误判断 。 总而言之,“九一八事变”中不抵抗命令的下达是一个复杂的历史问题,不能简单地将责任完全归咎于蒋介石或者张学良。它是当时复杂的国内政治局势、军事力量对比以及国际环境等多种因素共同作用的结果。但无论如何,这段历史都是我们民族的伤痛,时刻提醒着我们要铭记历史,奋发图强,绝不让这样的悲剧再次发生。