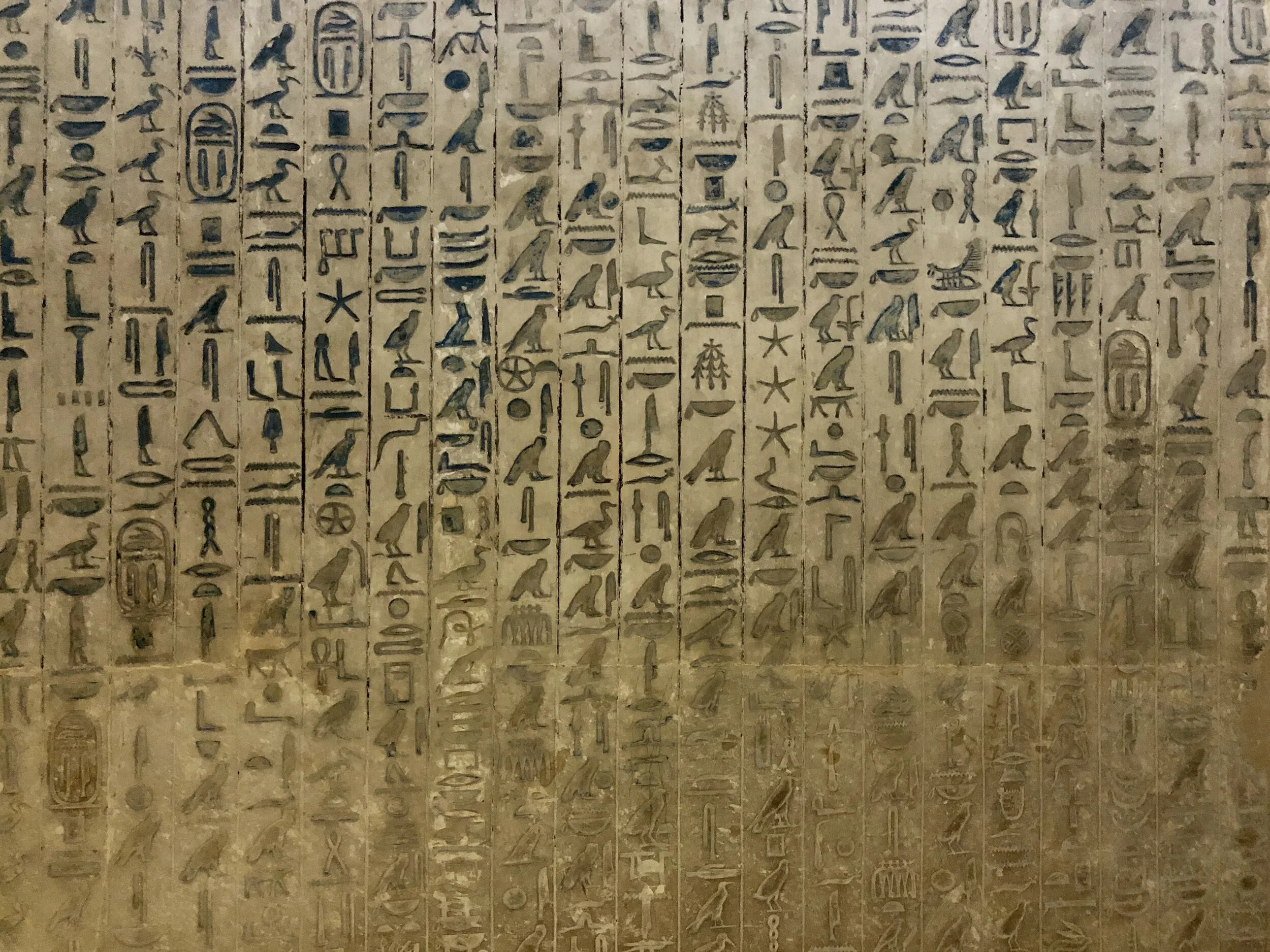

人类尸臭为啥这么难闻?外国教堂里的石棺是怎么防止尸臭外泄的呢? 主要信源:(新华网——意大利各地教堂展出的“不朽”圣徒遗体;澎湃新闻——尼罗河来信︱永恒的居所:古埃及木棺的历史变迁) 走进欧洲那些有几百年历史的大教堂,人们常会被引到地下墓室参观。 一排排雕刻精细的石棺静默地安置在阴影之中,里面安葬着昔日的主教、贵族,甚至还有国王。 令人惊讶的是,尽管这些石棺中存放着早已逝去的遗体,空气中却闻不到任何腐臭气味。 通常来说,人体死亡后会开始分解,释放出几百种化学物质,产生类似臭鸡蛋、鱼腥和氨水的刺鼻气味。 那么,这些教堂石棺是如何将异味牢牢锁在内部,甚至达到数百年不散的呢? 中世纪的石棺并非普通木棺,它们大多由整块大理石或花岗岩凿刻而成,石壁厚度常常超过十厘米。 例如,在德国的圣约翰尼斯教堂中就有一具石棺,仅棺盖就重达七百公斤。 除了顶部留有可开合的部分,整个石棺几乎全无接缝,极大减少了气味外泄的可能,如同一个坚实的密闭容器。 密封技术是防臭的关键。 在封棺之前,工匠会进行一系列处理。 首先在棺内进行硫磺熏蒸,抑制微生物的繁殖,再铺撒大蒜。 其含有的大蒜素具有杀菌作用。 这些步骤在当时常被赋予宗教含义,如“驱魔仪式”,但实际上蕴含了一定的科学道理。 盖棺之后,工匠会将松香、石膏和树脂混合加热,熬成黏稠的膏状物,仔细灌注在棺盖与棺身的缝隙中。 冷却后,这些材料坚硬如石,形成高度气密的封层,真正做到“针插不入、水泼不进”。 这种密封手段的效果极为持久。 例如2010年在中国湖北出土的抗战将士遗骸,尽管已埋葬超过六十年,开棺时仍散发出令人难以忍受的恶臭,从反面印证了良好密封的持久有效性。 除了物理隔绝,不少石棺还运用了化学方法。 有些会在棺底铺一层石灰岩,其中的碳酸钙能够与腐败产生的硫化氢等酸性气体发生反应,生成稳定无味的固体,相当于内置了“天然除臭剂”。 这种做法其实和民间用石灰处理旱厕异味的原理相同。 更讲究的王室或顶级主教的棺椁还会采用“石棺套石椁”的双层结构,夹层中填满碎石灰和木炭。 木炭本身多孔,吸附能力极强,至今仍被用于防毒面具中。 即便内棺有轻微泄漏,夹层中的材料也能有效吸附异味分子。 下葬前的遗体处理同样重要。 神职人员会用香樟叶、橡树籽和常青藤编织的花环覆盖遗体,并喷洒含酒精、松节油和植物精油的液体。 现代科学研究表明,樟脑能驱虫,单宁可收敛组织,常青藤也具备一定的抗菌性。 这些方法虽不能完全阻止腐败,但能在短期内延缓分解过程。 这些防臭技术的背后,还与中世纪欧洲人的宗教信仰密切相关。 基督教教导信徒,人的身体是“圣灵的殿”,在末日复活时肉体将重新苏醒。 因此,尽力保存遗体、减缓腐败,不仅是一种实用需求,也寄托了人们对于“肉身复活”的深切期望。 石棺的设计由此成为了一种折中方案:既承认肉体终将归为尘土,又希望尽可能延缓腐败过程,以维系宗教上的慰藉。 现代科学研究也支持这些古老方法的有效性。 材料测试显示,中世纪工匠所用的松香与石膏混合物硬化后收缩率极低,能紧密附着石材,维持长期密封。 石灰岩层则能中和大部分硫化氢,使逸出气体的浓度低于人类的嗅觉阈值。 工程师通过3D打印技术复原石棺结构并进行气密测试,证实这些古老方法在阻隔气味上确实表现卓越。 不过密封并非万无一失。 十九世纪巴黎圣日耳曼德佩教堂维修时,工人不慎凿穿一具十四世纪主教的石棺,顿时强烈恶臭溢出,导致三名工人昏厥。 这一意外证明,数百年前被封存的气味一旦释放,依然浓烈刺鼻。 这也表明,这些石棺的确成功地将时间与气味共同封锁在内。 如今,当游客参观科隆大教堂或威斯敏斯特教堂的地下墓室,触摸这些冰凉而肃穆的石棺,或许能感受到它们不仅是安葬的容器,更是中世纪工匠智慧的见证。 尽管那时没有现代微生物学或化学仪器,工匠们却凭借经验掌握了物理隔绝与天然材料的运用,有效控制了腐败气味。 这些设计兼顾了信仰与现实,体现出古人面对生命与死亡问题的深刻思考与卓越技艺。 对此您怎么看呢? 麻烦各位读者点一下右上角的“关注”,留下您的精彩评论与大家一同探讨,感谢您的强烈支持!