2008年年底,一辈子不看电视的钱学森突然跟儿子说:"支个电视行不行?贵不贵啊?"儿子钱永刚听了心里很不是滋味。

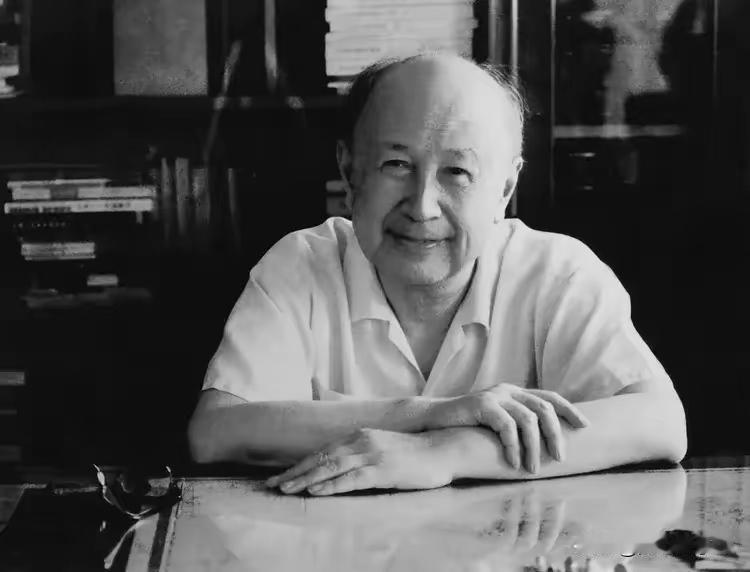

2008年冬,北京301医院的高级病房里格外安静,窗外寒风呼啸,室内却温暖如春。97岁的钱学森静静地躺在病床上,目光有些涣散地望着雪白的天花板。这位奠定了中国航天事业基石的科学巨擘,此刻正被衰老带来的无力感包裹着。 他的听力衰退得厉害,往日里赖以了解世界大事的收音机,如今传出的声音变得模糊不清,女播音员尖细的声音刺耳,男播音员低沉的嗓音也只剩嗡嗡的回响。

他有些焦躁,感觉自己与那个他奉献了一生的、日新月异的国家,正在被一道无形的墙隔开。 突然,他转过头,有些吃力地朝守在一旁的儿子钱永刚喊了一声。声音不大,却透着一股罕见的、试探性的迟疑。

“永刚……支个电视行不行?” 钱永刚愣住了。在他的记忆里,父亲一生从未向家人主动提过任何物质要求。他紧接着又听到父亲用更轻的声音补了一句,仿佛怕人听见似的:“……贵不贵啊?” 这一句轻声的“贵不贵”,像一记重锤,砸在了钱永刚的心上。他鼻子一酸,强忍着情绪,笑着凑到父亲耳边大声回应:“不贵,爸!一点都不贵!我明天就给您办!”

他心里清楚,父亲的犹豫,与钱无关。这位掌管过国家最尖端项目、预算动辄以亿计的科学家,对个人生活的要求却低到尘埃里。他只是习惯了将自己的一切需求置于国家利益之后,习惯了一辈子的清简与克制。一台在2008年早已飞入寻常百姓家的电视机,在他眼里,竟成了一件需要小心翼翼才能开口的“奢侈品”。

几天后,一台崭新的21寸电视机被安放在病房里。钱永刚特意将每个遥控器按键的功能写在小纸条上贴好。钱学森像小学生一样,戴着老花镜,颤颤巍巍地学了三天才终于掌握了换台的技巧。 电视机打开了,但钱学森的世界并没有变得五光十色。他对那些喧闹的娱乐节目毫无兴趣,电视剧更是看也不看。他让家人把频道锁定在新闻和科教频道。

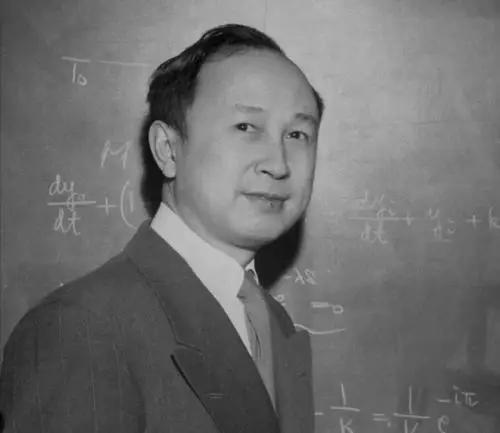

每天,他像完成一项重要工作一样,准时收看新闻,眉头时而紧锁,时而舒展。 当新闻里播出神舟七号载人飞船成功发射的画面时,火箭拖着长长的尾焰直冲云霄。病床上的钱学森眼中闪过一道光,他忽然对儿子说:“这个推力计算,当年我们是用算盘打出来的。”那语气里,有追忆,有感慨,更有无尽的欣慰。

他盯着屏幕,看着身穿宇航服的中国航天员在太空中挥手,仿佛看到了自己年轻时的影子。那是在上世纪60年代,中国航天事业一片空白。为了计算出一条精确的弹道,他和他的团队常常几天几夜不合眼,在一间简陋的办公室里,用成堆的稿纸和十几把手摇计算器、甚至算盘,与浩瀚的宇宙进行着最原始也最悲壮的“对话”。每一个数据的背后,都是无数次废寝忘食的推演。

如今,超级计算机的算力已是当年的亿万倍,但他知道,有些东西是永远不能被替代的。他曾对钱永刚说:“技术会进步,但严谨、执着、把国家的事当成自己的事,这些精神不能丢。” 这台电视机,为他打开的不是一扇娱乐的窗,而是一条连接他与国家未来的信息脐带。

他依然在用自己独特的方式,参与着这个国家的发展。

上世纪80年代,他已年过七旬,却像个不知疲倦的传教士,带着学生全国奔波。他坐着火车硬座去鞍钢,帮助工人用系统工程的方法优化生产流程,硬是让产量提升了15%。他深入山西的田间地头,设计节水灌溉模型,让缺水的黄土地迸发出新的生机。

1986年,他更是提出了一个在当时看来近乎“天方夜谭”的构想——发展“沙产业”。他向中央递交报告,详细论证了在我国广袤的西北沙漠地带,利用现代科技,发展知识密集型农业的可行性。他用以色列在沙漠里种出高产西红柿的案例,向人们描绘了一幅“沙漠变良田”的蓝图。 许多人质疑,他便拿出数据,一笔一笔地计算:西北日照时间长,只要解决水和技术问题,一亩沙地的产值可以远超普通农田。在他的推动下,内蒙古阿拉善等地率先试点,种植梭梭,嫁接肉苁蓉,昔日的不毛之地,竟真的长出了“金子”,牧民的收入翻了几番。

即便是到了腿脚不便的晚年,他每天清晨雷打不动的习惯,就是阅读《人民日报》、《光明日报》等报刊。他让秘书将所有关于系统科学、西北开发、科技创新的文章剪下来,分门别类,贴成厚厚的剪报本。 2005年,温家宝总理前来探望。当被问及还有什么心愿时,94岁的钱学森毫不犹豫地回答:“我想看到沙漠变绿洲。”他一边说,一边从枕头下摸出一份手写的材料——《创建沙产业理论的探索》。

他一生追求的,是真正意义上的自主与强大。 2009年10月31日,这位为共和国燃烧了一生的老人,永远地闭上了眼睛。他没能看到C919翱翔蓝天,也没能看到更多的沙漠变成绿洲。但在他的书房里,那台21寸的电视机仿佛还亮着,屏幕上滚动播放的,正是他牵挂了一生的国家未来。