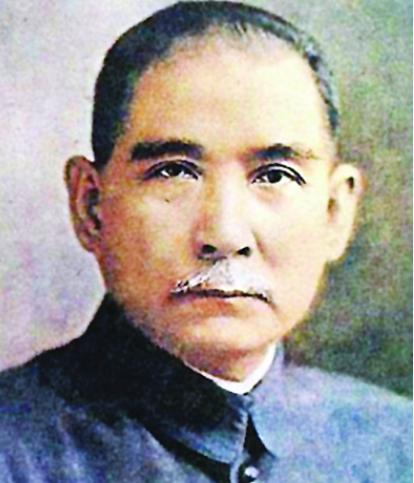

孙中山没有兵权为啥没人动? 你以为孙中山是汉献帝,是名义天下兵马大元帅,手里一个兵没有,各大军阀都想要挟中山以令共和,实际上,孙中山的政治感染能力极强,你最好别把兵放到他身边,否则最后军队都跟着孙跑了,你还蒙在鼓里,效忠孙中山的军队真不少。 孙中山确实不擅长直接掌军打仗。他不是军事出身,也没有像袁世凯那样的北洋系统,更没有像段祺瑞、冯国璋那样的军中班底。 从辛亥革命爆发起,他就被迫让位于袁世凯,之后几度起义又屡屡失败,似乎每次都靠别人打江山。 然而,他却始终活跃在政治舞台的最核心位置,而且最终通过联合各方势力,实现南北统一,促成国民政府建立。这说明,孙中山虽然没有兵权,但他的政治影响力远远不是靠军队就能替代的。 孙中山的影响力源于几个关键点,其中最突出的,是他在思想和政治理念上的独特地位。他提出的三民主义不是空洞口号,而是在当时中国社会极为动荡的背景下,提供了一整套理论支撑和行动纲领。 民族独立、民权平等、民生改善,这三条既顺应了当时反帝反封建的社会潮流,也给了无数有志之士一个共同奋斗的旗帜。 相比之下,那些军阀大多只图一时利益、地盘扩张,缺乏长远战略和政治理想。这就导致了一个现象:即使军阀们手握重兵,也很难赢得广泛认同,而孙中山则凭借理念感召力,吸引了大批知识分子、青年学生、海外华侨乃至军人。 孙中山的政治资本不仅仅是理念,还有他一贯的坚持和反复证明的个人操守。他数次被迫流亡,几度遭遇失败,却始终没有选择妥协。 他没有像袁世凯那样称帝,也没有像段祺瑞那样屈从列强,而是始终坚持建立一个真正的共和国家。 这种不屈、坚持的形象在当时赢得了广泛尊重,甚至在敌对阵营中也有不少人钦佩他的人格魅力。 简单讲,哪怕是在最艰难的时刻,孙中山也没有放弃自己的理想,这种“政治定力”在那个动不动就改旗易帜的年代尤为可贵。 我们再看一个特别有意思的现象:很多军队一旦接近孙中山,往往就“变了心”。这绝不是偶然。孙中山虽然不直接掌兵,却非常善于通过政治方式影响军队。 他懂得如何团结军人,如何赋予他们政治意义,如何让士兵觉得自己不仅是在打仗,更是在为国家和民族的未来奋斗。 这种精神感召力,远比单纯的金钱和地盘要持久得多。比如,黄埔军校的建立,就是孙中山政治智慧的集中体现。 在他和苏联顾问的合作下,黄埔成了训练革命军人的摇篮,而这些人后来几乎主导了整个抗战和内战时期的军事力量。 蒋介石、周总理、叶剑英等人都出自黄埔,他们最初接受的是孙中山的思想教育和政治熏陶。也就是说,孙中山虽然不拿枪,但他培养出了大量拿枪的“信徒”。 孙中山的背后不仅有军人,还有强大的群众基础和海外资源。他是第一个真正意义上把华侨力量整合进中国革命的政治家。 无论是早期筹款,还是发动起义,孙中山都极度依赖海外华侨的支持。他在海外的声望甚至超过国内,他的活动在东南亚、美洲各地都能获得热烈响应。 这种跨地域的支持网络,不是一般军阀能比的。同时,他也和国际力量建立了密切联系,尤其是后来与苏联建立合作,为国民革命提供了宝贵的物资和顾问支持。 这就形成了一个局面:即使国内军阀再强,他们也没有孙中山那样的战略纵深。打仗可以赢一时,但政治格局的塑造,却往往取决于更大的支持体系。 所以,孙中山没有兵权却没人动他,不是因为他幸运,也不是因为别人手软,而是因为他在那个时代构筑了一种超越枪杆子的政治权威。 他用思想、人格、战略和群众基础,建立了一种“无形的兵权”,而这种权力在某些时刻远比直接掌兵更具分量。 那种把孙中山比作“汉献帝”的说法,其实是对他政治智慧的极大低估。孙中山不是傀儡,而是那个时代最具凝聚力的政治核心。 素材来源:东西问丨张春旺:孙中山为何称“华侨为革命之母”? 2025-03-16 20:11·中国新闻网