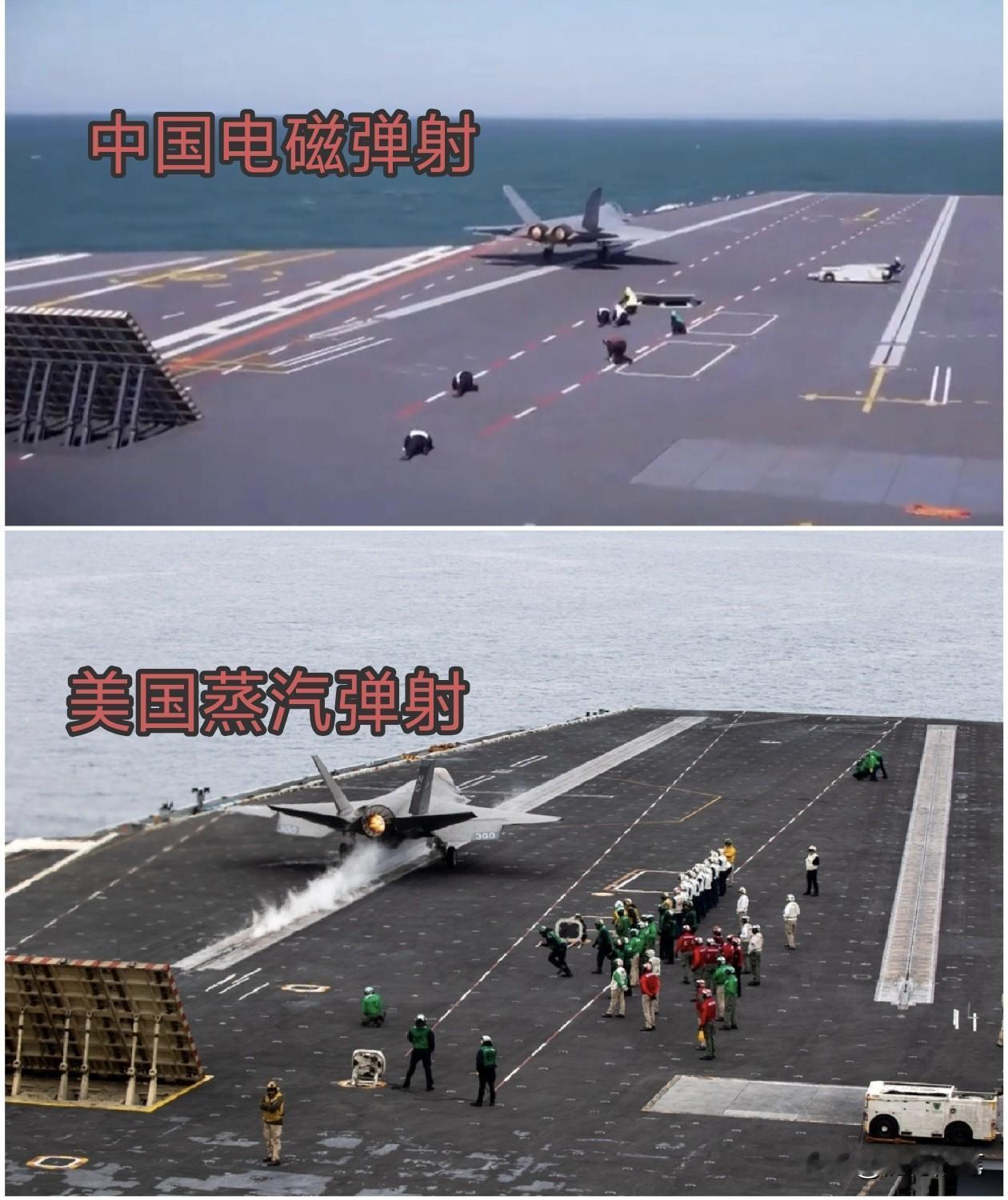

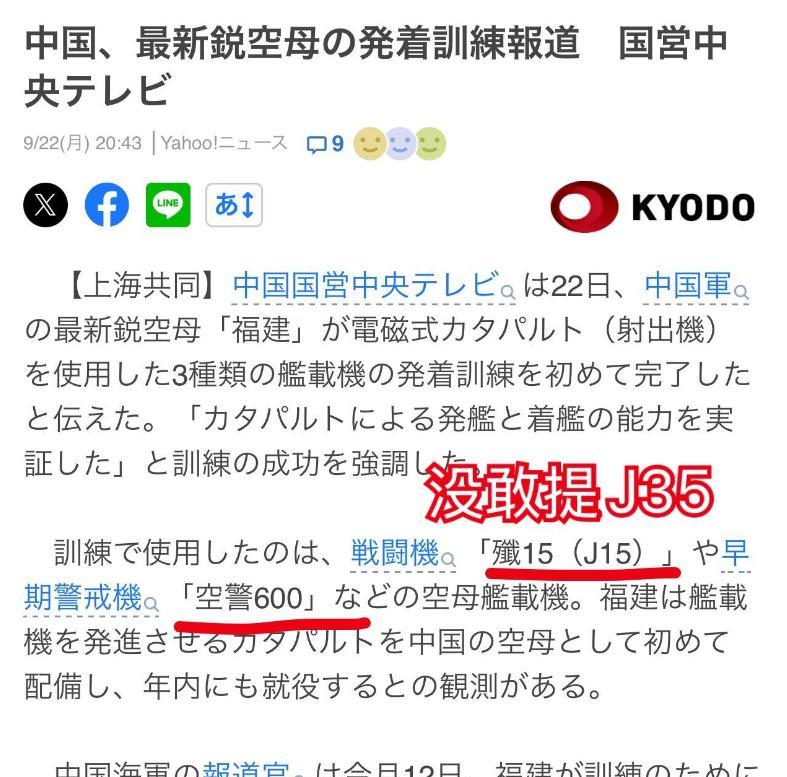

终于来了,这一天我们等了太久。福建舰扬帆出海,三型舰载机腾空而起,马伟明的名字,从此注定写入世界海军史。美国看了不说话,全世界都在看。 9月22日,注定是全球军事版图上划出惊叹号的一天。 福建舰完成电磁弹射舰载机起降训练,意味着中国航母已经握住了未来海战的门票,更重要的是,这张门票不是买来的,是自己印的。 在这个日子里,歼-35如暗夜幽灵跃上甲板,歼-15T带着强悍火力腾空而起,空警-600稳稳滑入天际。 三型舰载机全电磁弹射起飞,海军航母体系正式告别“滑跃年代”。 福建舰,以一种近乎傲慢的姿态,向全球宣告:中国的第三艘航母,不是升级,是质变。 而这一切背后,有一个名字必须被记住——马伟明。 这个从不出现在娱乐版块、从不炒作自己、从不接受外国“邀请”的中国工程院院士,在过去二十年里,干了一件只有超级大国才敢想的事:让中国的电磁弹射技术领先美国十年。 美国“福特号”从立项到服役,一路跌跌撞撞,电磁弹射系统问题频出,至今未能完全稳定。 而福建舰,一次起飞,一次降落,三型舰载机,配套系统,全部自研,无缝对接,一气呵成。 这不是赶上了美国,这是在某些关键技术上,已经彻底完成超越。 很多人不理解,中国为什么执着于“电磁弹射”。 那是因为,这不是航母上的一个装置,它是一个国家工业体系的巅峰体现。 福建舰采用的是中压直流综合电力系统,这种系统不需要飞轮,不需要逆变器,结构更简单,效率更高,节能30%以上,最关键的是,它更安全,更可靠。 在海战中,这种级别的稳定性,意味着生与死的差距。 而提出这种系统设计的,正是马伟明。 他不是照搬美国,而是另辟蹊径,重新定义了舰船电力系统的未来架构。 美国还在用交流,他已经切换到直流了。 福建舰的甲板上,不仅仅是舰载机的起飞,更是中国工程师的集体跃升。 从最初的模仿者,到现在的定义者,中国海军用实践告诉世界:只有走出自己的路,才不会被别人卡住脖子。 今天回头看,2017年马伟明获得“八一勋章”时,很多人还不明白他的价值。 可现在,电磁弹射系统、电磁轨道炮、无轴泵推、电磁集成平台……这些曾经美国独有的战略装备,现在一一在中国实现。 福建舰只是开始。 未来的中国航母,将不止是电磁弹射,还会搭载电磁轨道炮、激光武器,甚至实现全电推进。 每一项技术的背后,几乎都刻着马伟明团队的名字。 他不只是电磁弹射之父,更是未来战争形态的设计师。 美国当然知道福建舰意味着什么。它不是第三艘航母那么简单,它是第一艘真正意义上的“体系化作战平台”。 从歼-35的隐身突防,到空警-600的指挥引导,再到电磁系统的高效协同,中国航母终于具备了“打得远、看得清、起得快、回得稳”的完整能力。 这才是真正的远海防卫,不是漂在海上的大船,是能打仗的移动战区。 而这一切的背后,是一个国家几十年的积累,是一群工程师的沉默奋斗,是一次次被拒绝后仍坚持自主研发的倔强姿态。 马伟明曾说过一句话:“要领先,就领先美国。” 这不是一句口号,而是他的技术信仰。 当技术信仰变成现实,美国就只能在福建舰起飞的轰鸣声中,陷入沉默。 今天,福建舰穿越台湾海峡,直奔南海,和山东舰、辽宁舰形成三航母合围态势。 日本急了,美国慌了,中国人却无比从容。 因为我们知道,这不是炫技,这是试剑,是为真正的战斗做准备。 福建舰的成功,不是终点,而是中国海军进入深蓝时代的起点。 而马伟明的技术体系,也将继续向更深更广的方向延伸。 他的创新,不止于海面,更将深入海底、飞向太空。 有人说,中国航母的进展太快,像是“弯道超车”。 但中国从不需要弯道,我们走的是直线。福建舰是航母,更是中国科技实力的展示舞台。 美国曾以为,航母是他们永远的王牌。 现在,他们终于意识到:真正的威胁,不是福建舰有多少吨排水量,而是中国有多少个马伟明。