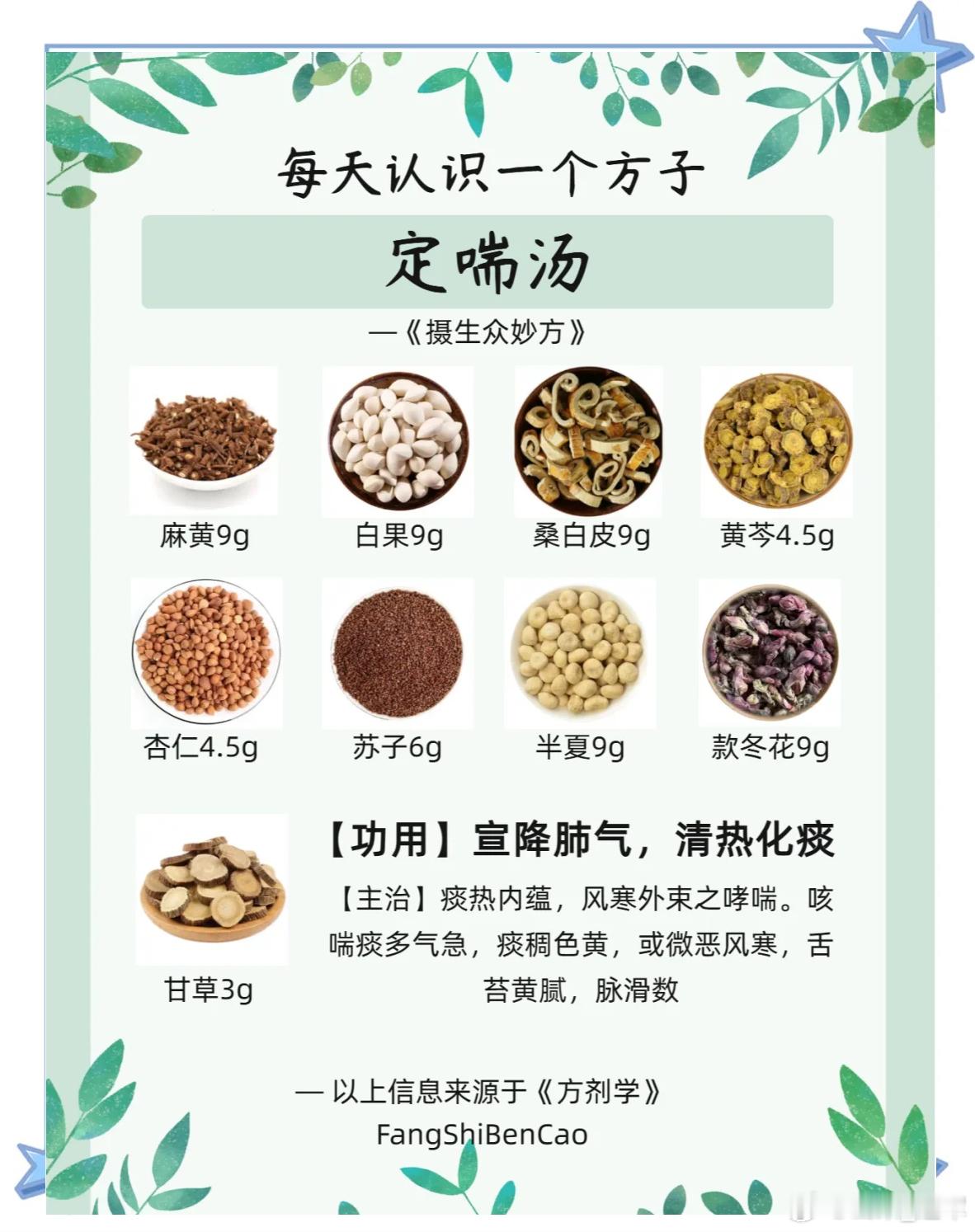

小儿定喘汤

小儿定喘汤是中医儿科用于治疗小儿支气管哮喘、喘息性支气管炎等属痰热证的常用方剂,核心功效为清热化痰、宣肺定喘。

1. 经典配方(参考《中医儿科学》常用组成)

- 麻黄:3-6g(根据年龄调整,宣肺平喘)

- 杏仁:6-9g(降气止咳,与麻黄配伍增强平喘效果)

- 石膏:15-20g(先煎,清热泻火,针对肺热)

- 桑白皮:6-9g(泻肺平喘,利水消肿)

- 葶苈子:3-6g(泻肺降气,祛痰定喘)

- 苏子:3-6g(降气化痰,止咳平喘)

- 款冬花:6-9g(润肺下气,止咳化痰)

- 黄芩:3-6g(清热燥湿,泻火解毒,清泻肺热)

- 甘草:3g(调和诸药,缓和药性)

2. 功效(中医理论)

- 宣肺:通过麻黄等药材打开肺气,改善肺气壅滞导致的喘息、胸闷。

- 清热:借助石膏、黄芩等清泻肺热,缓解因肺热引发的咳嗽、痰黄黏稠。

- 化痰:利用杏仁、苏子、葶苈子等祛痰浊,减少气道内痰液堵塞,减轻咳喘。

- 定喘:综合作用于肺的宣发与肃降功能,恢复肺气正常运行,从而平息喘息。

3. 用法

- 辨证加减:此为基础方,临床需根据患儿具体症状调整。如痰多加天竺黄、浙贝母;热重加栀子、连翘;喘甚加地龙、僵蚕;若伴有发热,可酌情调整石膏用量。

- 煎煮方法:石膏需打碎先煎15-20分钟,再加入其他药材一同煎煮,煎取药液100-200ml(根据年龄调整剂量),分次温服,每日1剂。

- 服用剂量:需严格按年龄、体重及病情轻重调整,新生儿至1岁幼儿剂量宜小,随年龄增长酌情递增,务必遵医嘱。

4. 禁忌

- 辨证禁忌:不适用于风寒咳喘(表现为痰白清稀、怕冷、无汗、舌苔薄白)、肺虚咳喘(表现为久咳无力、气短懒言、面色苍白)等非痰热证型。

- 特殊人群:婴幼儿脏腑娇嫩,用药需格外谨慎,必须在专业中医师指导下使用,不可自行抓药服用。

- 注意事项:服药期间忌辛辣、油腻、生冷食物,避免接触过敏原及刺激性气体,以防加重病情。

定喘汤外敷是中医外治法中“药物经皮渗透”思路的应用,核心是将定喘汤(或其加减方)的药材加工成特定形态(如药膏、药包),外敷于肺经相关穴位(如膻中、肺俞、定喘穴等),通过穴位刺激与药物渗透,辅助达到宣肺定喘、清热化痰的效果,多用于小儿或口服中药困难者的咳喘辅助治疗。

1. 常见外敷形式与操作

- 药膏外敷:将定喘汤药材(如麻黄、杏仁、石膏、桑白皮等)研磨成细粉,用适量辅料(如凡士林、蜂蜜、温水、醋等)调成糊状药膏,取少量(约黄豆至蚕豆大小,依年龄调整)敷于选定穴位,用胶布或保鲜膜固定,每次贴敷4-8小时(婴幼儿需缩短至2-4小时,防皮肤过敏),每日1次。

- 药包热敷:将药材粗粉(或加生姜、葱白等增强温通效果)装入布袋,蒸热或微波炉加热后(温度以不烫伤皮肤为宜),热敷于背部肺俞穴、胸部膻中穴,每次15-20分钟,每日1-2次(注意避免烫伤,尤其是婴幼儿)。

2. 适用与禁忌

- 适用情况:多用于小儿支气管哮喘、喘息性支气管炎属痰热证(表现为咳嗽、喘息、痰黄稠、口干、舌红苔黄)的辅助治疗,或成人咳喘口服药不耐受时的辅助缓解。

- 禁忌情况:

- 皮肤敏感、破损、有湿疹或皮炎者,避免外敷以防刺激加重;

- 咳喘属风寒证(痰白清稀、怕冷、无汗)或肺虚证(久咳无力、气短)者,不适合(定喘汤核心偏清热,外敷也需辨证);

- 婴幼儿需在医生指导下使用,严格控制贴敷时间与温度,防止皮肤过敏或烫伤。

3. 注意事项

- 外敷前需清洁穴位皮肤,首次使用可先小范围试用(如手腕内侧),观察1-2小时无红肿、瘙痒再贴于穴位;

- 外敷期间若出现皮肤发红、瘙痒、刺痛,需立即取下,用清水洗净残留药物,严重时及时就医;

- 外敷仅为辅助治疗手段,不能替代口服药或规范治疗,若咳喘加重、出现发热、呼吸困难,需及时就医。