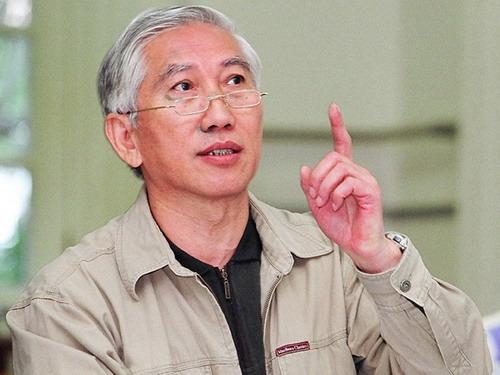

清华大学教授柳冠中说:搞无人驾驶汽车,无人商店、无人酒店我不奇怪。饭店里用机器人端盘子,我也不奇怪。就连研发AI写文章,也不奇怪。但是你发现没?现在的智能科技有点跑偏了——放着救火、排雷、高空作业这些能救命的“硬骨头”不啃,反倒扎堆去抢快递员、收银员的饭碗。 麻烦看官老爷们右上角点击一下“关注”,既方便您进行讨论和分享,又能给您带来更多优质的内容,感谢您的支持! 在人工智能浪潮席卷全球的今天,人们对AI的讨论几乎无处不在。它能写代码、能作画、能写文章、能接电话,仿佛一夜之间,我们身边的工作都可能被它接管。 清华大学著名设计学专家柳冠中教授在近期的一次演讲中提出了一个令人警醒的观点:AI的发展方向似乎跑偏了。 柳教授直言,如今AI并不是不能理解,而是应用重点“歪了”。那些关乎生死、最危险的工作,救火、排雷、高空作业,迟迟没有被AI全面接管,而社会资源和资本却集中在替代快递员、收银员、服务员、写手等岗位。 这种趋势表面上看提高了效率,降低了企业成本,但实际上正在加剧底层劳动者的失业风险,让社会矛盾更趋复杂。 如果仔细分析AI渗透的路径,不难发现背后的逻辑更多是资本驱动。AI在超市、物流、客服、写作等领域落地速度极快,因为这些岗位有几个共同特征:数据量巨大、场景标准化、结果可量化、回报快。一个电商平台引入智能客服,就能立即减少大量人工坐席的薪资开支。 仓库部署自动分拣系统,可以立刻提升效率、降低差错率;连锁超市用上自助收银机,当场节省了收银员的成本。企业看到的是短期利润,而非社会整体的就业结构和长期稳定。 与之相对,救火、排雷、高空检修等任务不仅场景复杂、危险系数高,还需要强大的传感、识别、决策能力才能完成。研发这种高危场景AI,不仅成本高昂,而且短期收益有限,企业很难像在电商客服那样迅速收回投资,这就导致资金和研发力量持续不足。 这种偏差的结果已经显现出来。AI对就业市场的冲击不再是遥远的科幻想象,而是实实在在的现实问题。外卖骑手抱怨平台用算法压缩接单时间,客服人员发现岗位减少,快递员面临无人车和分拣机的竞争。在中国,已有多地统计显示,低技能岗位的新增需求增速明显下降。 高技能岗位也未能幸免,会计、律师助理、合同起草、新闻编辑等传统“白领”职业,都被AI工具部分取代。国际劳工组织的研究预测,到2030年,全球将有约2亿个岗位被AI取代。虽然会有新岗位产生,但很多低学历人群难以完成转型,社会焦虑感和贫富差距的加剧是可以预见的风险。 更令人遗憾的是,那些真正能救命的AI应用,依旧停留在试点和展示阶段。消防机器人确实在一些大城市投入使用,但主要还用于辅助灭火,远未替代一线消防员。 排雷无人机、危险品探测机器人、高空输电检修机器人都有原型,但受制于技术可靠性和资金投入,它们的普及率依旧很低。 全球仍有数以百万计的消防员、矿工、工人冒着生命危险工作,每年都有大量伤亡报道。柳教授认为,科技发展的优先级应该是降低人类的死亡风险,而不是优先去“抢饭碗”,因为替代体力劳动者并不是技术的终极价值。 值得庆幸的是,部分企业和政策层面已经意识到这一问题,并开始尝试调整方向。特斯拉在自动驾驶技术之外,也在探索高危作业机器人的研发。 DeepMind等AI实验室,将部分研究力量投入医疗诊断、蛋白质折叠预测、核聚变反应堆优化等领域,这些研究虽然不直接带来即时利润,但却能从根本上改善人类生活。 中国教育部也已推动AI课程进入中小学课堂,鼓励青少年从小接触AI技术,为未来转型打下基础。如果未来国家层面出台税收优惠、研发补贴、职业培训等政策,引导AI企业优先攻克救援、医疗、安防、环境治理等领域,那么AI将真正成为“造福大众”的力量,而不是单纯的成本优化工具。 这一切都指向一个更深层次的命题:AI究竟是为了什么而存在?它是为了帮助人类过上更安全、更有尊严的生活,还是仅仅成为企业压缩成本、追求利润的工具? 柳教授的提醒像一记警钟,让我们不得不反思技术发展的伦理边界。技术本身没有善恶之分,关键在于人类如何选择使用它。如果不调整方向,AI的红利很可能成为社会矛盾的催化剂,而不是进步的推动力。 参考资料:台海网