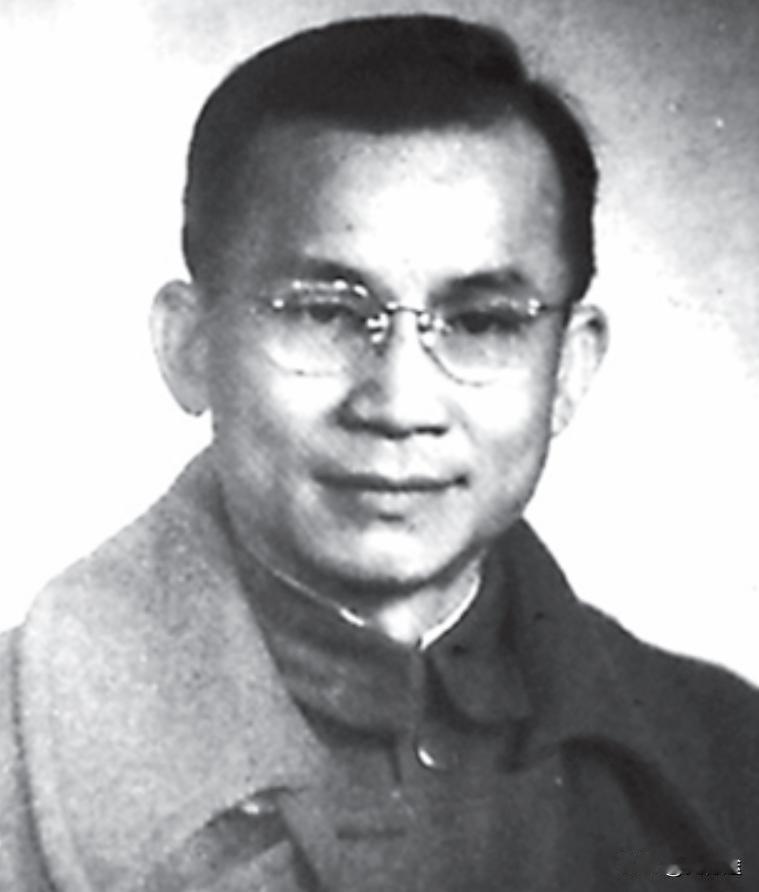

他是中原军区副政委,被派去东北干财经,上将资历却成地方大员 “1946年11月,沈阳零下二十度。”王首道裹着大衣拍拍身旁参谋的肩膀,“小李,把这笔盐税账再核对一遍,棉衣要尽快送去前线。”这句再普通不过的嘱托,预示着一位久经沙场的政工老将,即将把主要精力押在算盘与账册上,而非战场厮杀。 是谁向他递来厚厚一摞财政报表?又是谁决定让中原军区的副政委脱下行军靴,穿上灰布棉袄在东北跑银行、整税制?有人说是中央的高瞻远瞩,也有人说是时局使然。追寻脉络,还得把时间拨回到两年前的南方山林。 1944年春,日军在豫湘桂发动新一轮进攻。延安调出骁勇善战的359旅主力,组成南下干部和战斗分队。王震扛枪在前,王首道掌旗在后,一路向湘粤桂挺进。林木葱郁的雪峰山见证了炊烟与枪火并存,一块块根据地像雨后春笋般冒出来。 这一年冬,日本败势已现,但王震部仍在深山里打游击。8月,又一条密电闯进指挥部:东京宣布无条件投降。短暂的庆祝之后,新的难题紧接而至——国民党薛岳整编三个军,正封锁湘赣粤。王震与王首道召开紧急碰头会,木桌上摊开军用地图,蜡烛摇曳。几番激辩,最终确定北返鄂豫皖,与王树声会合,合力牵制薛岳。 部队转移困难重重。翻山过水、夜行百里,几千人携带数百伤员,仍硬是在数十万追兵的包围圈里撕开口子。1945年秋,三路红旗在皖西小山村会师,新四军第五师的锣鼓声响彻稻浪。中原局、中原军区随即宣告成立,王首道被任命为副政委。按常理,他应陪王震继续鏖战中原,可仅仅三个月后,一纸调令把他“送”往冰天雪地的东北。 原因并不神秘。国共谈判在重庆紧锣密鼓,双方同意组建“军事三人小组”和“军调部”调停摩擦。延安考虑到东北白山黑水形势复杂,既要军事斗争,又要国际交涉,必须有一位懂政治、精谈判、会管理的人。王首道符合全部条件:红六军团起家,地方党务干过,中央秘书长也当过,八面玲珑。 到了沈阳,他才发现“军调”名为握手,实则暗流汹涌。国民党代表拿着一长串条款逼人让步,共产党代表逐条驳斥,会议桌成了拉锯战。调停工作一拖再拖,更像是一场消耗战。王首道很快意识到,枪声虽暂歇,经济战已率先开打。华北票白条、伪满币、法币三种货币并行,物价犹如脱缰野马。粮、棉、煤、铁,一样都离不开稳定金融。于是军调部牌子仍在,他却把椅子搬进金融处。 有意思的是,东北财经班底多数是年轻知识分子,缺乏基层“磨刀”。王首道让大家围坐火盆旁,直接掏出在江西瑞金办苏维埃银行的陈年旧账做案例,“看看这张票据,当年是用几担谷子做抵押。”众人恍然。接着,征税归口、冶金统购、铁路清运,一套经济管控措施迅速铺开。不到半年,沈吉线沿线的黑市银元被大量回收,辽吉两省物价差降到一成以内。 此时的中原战场却骤然紧张。1946年6月,国民党二十余万大军围堵中原解放区,中原突围迫在眉睫。王震、李先念带着骨干部队突进鄂西北,再入陕南,打通南北联系。再看王首道,手里却是印钞机和仓库钥匙。外界难免议论:堂堂副政委,怎成了“出纳”?可没有这些粮、棉、煤,四野会师长江谈何容易? 东北解放,金融体系初步稳固。1949年春,中央再次点名王首道——这回是“回湖南”。湘鄂赣革命老根据地亟需熟悉地方、又懂经济的干部。王首道担任湖南省委副书记、省人民政府主席,任务依旧难:征购粮食、治理洞庭湖洪水、部署三线工厂。不打枪声,但比在战场更见硬功夫。 1955年,人民解放军实行军衔制。按照经历,他完全够上将。然而那时他早已脱下军装,文件上只标注一句“地方领导干部,可授予相应衔级”。结果,王首道成为“军衔在身、却穿常服”的地方大员。有人替他惋惜,他却淡淡回答:“国家哪需要,就去哪;谁还在乎这身花呢?” 熟悉王首道的同事评价,他在军中是政委型领袖,在省里则是实干型官员。土地改革时,他下乡蹲点,连夜与农民算亩产;引进建设银行湖南分行时,他让财税干部再走一遍每个账口,确认“分厘不差”。这种跨领域本领,正是那代革命家的共同特质。 遗憾的是,频繁转岗也令他错过若干重大军事会议,军事理论著述相对稀少。若只看军衔,他与徐海东、许世友站在同一台阶;若论对地方治理的影响,他又与程子华、张鼎丞相似。这样的人生轨迹,恰恰说明建国前后人才分流的复杂与必然。 试想一下,如果他当年留在西北,一路随王震打进新疆,上将名气或许更响;然而湖南工业化的齿轮少了一位衔接者,东北财经也可能多走弯路。历史没有假设,只在关键节点里留下一句招呼:“组织上有安排。” 事实证明,王首道用行动兑现那句承诺——哪里最需要,就把根扎在哪里。