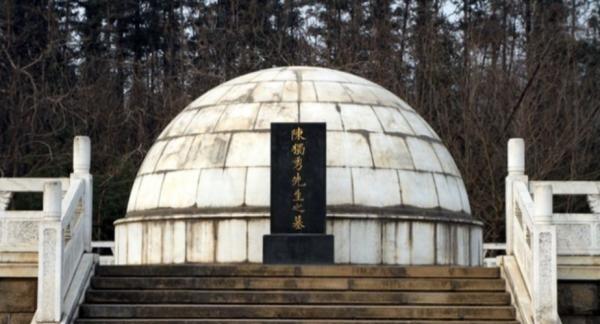

1942年5月27日,陈独秀于四川病逝后,给妻子留下遗嘱:“我死之后,你可自主改嫁,但有一事你要牢记在心。那就是不可用我名义去卖钱,教育部寄来的钱也不能动用,生活务求自立。” 1942年的四川江津,一个叫石墙院的偏僻小院里,陈独秀走到了人生的终点。这个时候的他,是什么样呢?不是那个在北大振臂高呼的文科学长,也不是那个指点江山的革命领袖。他只是一个贫病交加的老人,高血压、心脏病、胃病缠身,日子过得相当拮据。 有多拮据?当时物价飞涨,他靠给报社写稿和北大同学会接济的钱,根本不够花。夫人潘兰珍为了生活,甚至要偷偷背着他去当铺典当首饰,连朋友送来御寒的皮袍子都当掉了。 就是在这种几乎山穷水尽的境地里,他留下了开头那句遗言。咱们掰开来细品品: “你可自主改嫁”,这是对妻子的尊重和疼爱,在那个年代,一个男人能对妻子说出这话,思想相当前卫,也足见其真情。但后面的话,才是关键。 “不可用我名义去卖钱”。什么意思?就是别打着“陈独秀遗孀”的旗号去博取同情,去换取利益。“教育部寄来的钱也不能动用”,这指的是他著作《小学识字教本》的稿费,他认为这是公家的预付款,书没按他的意思出版,钱就不能动。“生活务求自立”,这是最后的嘱托,也是他一生风骨的总结。 一个连吃饭都成问题的人,最惦记的不是身后能留下多少钱,而是名声的清白和做人的底线。这股劲儿,咱们老话叫“骨气”,说得再直白点,就是“硬骨头”。 这种硬气,不是晚年才有的。在他寓居江津的最后几年,这种事儿太多了。 国民党那边,不是没想过拉拢他。蒋介石派朱家骅送来5000大洋,这在当时可是巨款,能解决他所有生活难题。陈独秀怎么说?“却之不能,受之有愧”,婉拒了。后来朱家骅不死心,托了别人转交,还是被他退回。叛徒张国焘也托人送钱,他直接回信:“请国焘以后不要多事。” 他对身边人讲过一句大白话:“我宁愿饿死,饿死!收了他们的钱,是非多。” 这话听着又倔又硬,但掷地有声。在他看来,拿了这钱,就等于把自己的人格和立场卖了个价,这是他绝对不能接受的。 他的硬,不只体现在对政治人物的钱上,也体现在对学问的较真上。前面提到的《小学识字教本》,当时教育部预支了两万块稿费,后来部长陈立夫觉得书名不妥,想让他改改。按理说,人在屋檐下,稍微变通一下,既能出版著作,又能拿到巨款,何乐不为? 陈独秀偏不,他的回复是:“一字不能动。”然后,硬是把那两万块巨款原封不动地退了回去。要知道,那时候他正穷得叮当响。为了一个书名,宁可不要钱,这在很多人看来是“书呆子气”,可这正是他坚守的文人风骨。 说到这股硬气,就不单单是陈独秀一个人了。这骨子硬气,是刻在陈家父子血液里的。 大家看《觉醒年代》,肯定对他的两个儿子陈延年、陈乔年印象深刻。兄弟俩最后走向刑场时回眸一笑的镜头,不知道看哭了多少人。历史比电视剧更残酷。陈延年被捕后,敌人用尽酷刑,想让他屈服。最后,刽子手喝令他跪下,他昂首挺立,高声回应:“革命者光明磊落,视死如归,只有站着死,绝不跪下!” 最终,被乱刀残忍杀害。 弟弟陈乔年,同样是在酷刑面前坚贞不屈。临刑前,狱中战友为他难过,他却笑着说:“让我们的子孙后代享受前人披荆斩棘换来的幸福吧!” 这是何等的英雄气概!牺牲时,一个29岁,一个26岁。他们用生命诠释了什么叫“硬骨头”。想一想,当年蒋介石悬赏抓人,陈独秀是3万大洋,周恩来是2万5,而陈延年,是4万大洋。这从反面证明了,敌人有多么忌惮这个年轻人。 现在,我们再回头看陈独秀临终前的那份遗嘱,是不是感觉完全不同了? 那不仅仅是一个丈夫对妻子的交代,更像是一种精神的传承。他仿佛在说:我的两个儿子是站着死的,我陈独秀就算穷死、病死,也绝不会在人格上弯腰。我们陈家人,可以没有钱,没有权,甚至没有命,但绝不能没有骨头! 从叱咤风云到晚景凄凉,陈独秀的一生充满了争议。但当我们拨开历史的迷雾,聚焦于他最后的岁月,聚焦于他这份堪称“干净”的遗嘱时,你会发现,这个人的人格底色从未改变。他是一个纯粹的理想主义者,一个至死都保持着独立精神和风骨的知识分子。 他一生都在追求“独立”与“自立”,从思想启蒙到个人生活,贯彻到底。 这份最后的遗嘱,是他用生命写下的最后一个注脚,深刻、清晰,比他任何一篇政论文章都更有力量。它告诉我们,一个人的价值,最终不是由他的成败得失来评判的,而是由他坚守的底线来定义的。

神就是爱

致敬民族英雄!