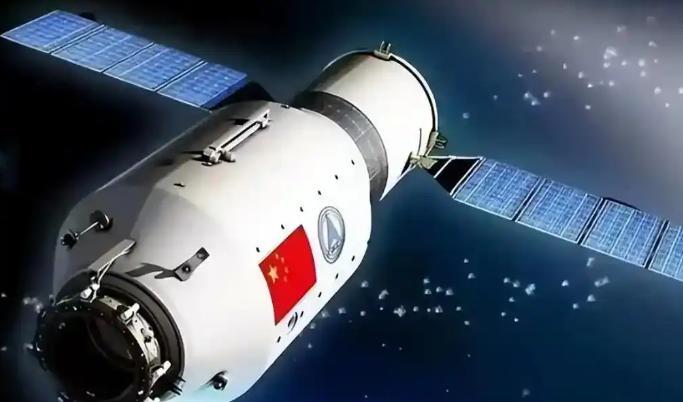

美国威胁摧毁北斗,中国一发导弹之后,美军呼吁加强合作 在太空这片看不见的战场上,一场没有硝烟的对峙悄然升温。中国的北斗导航系统早就不是简单的“GPS备胎”,它已经成了全球导航领域里最具分量的挑战者之一。 美国看得很清楚,也急得跳脚。嘴上说是担心“安全风险”,实则怕的是北斗切走了GPS的蛋糕,动了它全球定位霸主的根基。 事情其实早有苗头。早在2022年,美国太空军一份内部报告就已经明确提到,北斗系统是“未来冲突中需优先摧毁的目标之一”。 这话说得一点不遮掩,直接摊牌。一些退役将军甚至在公开场合放狠话,说如果中美在太空“擦枪走火”,北斗卫星首当其冲。 2007年,中国在西昌发射了一枚导弹,准确击中了自家一颗退役气象卫星。这次试验,轨道高度865公里,毫不含糊。导弹打卫星,不是说说而已。 这一下,美国算是被惊了一下神。那可不是普通的“技术演习”,而是一记清晰的信号:别以为你说摧毁就能摧毁,北斗不是软柿子。 当然,美国当时跳得很高,说这是“制造太空垃圾”“威胁太空安全”。可问题是,自己2008年也干过同样的事,一边骂别人制造碎片,一边自己打得欢。 那次中国的导弹试验留下了900多块碎片,确实引起了不少国际担忧。但从战略层面看,它更像是一种“沉默的警告”——你可以动嘴,我也能动手。太空不是你家的后花园,谁都能说话。 而且北斗早就不是个“国内工程”那么简单。截至2024年,北斗的全球用户超过20亿,尤其在“一带一路”沿线国家,覆盖率飙到80%以上。 这意味着北斗已经成了全球基础设施网络的一部分。你要是敢动它,是给全球一大票用户带来麻烦。 美国当然不是没看到这点。所以态度开始变了。到了2024年,美国太空司令部突然开始提倡“太空透明机制”,说要避免误判、加强沟通。 美军高层开始换口风,说太空安全“离不开合作”。表面上是换姿态,实则是意识到自己手里的牌没那么稳了。 毕竟现在绕地球转的美国卫星有三千多颗,一旦打起来,哪颗先掉下来都说不准。与其硬刚,不如找个台阶下。而且你越打碎片越多,最终苦果还是大家一起吞。 但说是合作,美国心里打的小算盘并不复杂。他们希望通过制定所谓“太空规则”,把中国捆起来,不让你想干什么就干什么。 可问题是,真正要“非武器化太空”的提议,中国早就提出来了,美国从头到尾都不想签字,那你现在喊合作,到底可信几分? 可现实也摆在那儿。你打不掉北斗,它还越来越强。你不合作,碎片满天飞,谁也好不到哪去。中国没有高调回应这些威胁,但行动上早已说明一切。 而且中国的态度一贯明确:太空是大家的,不能一个人说了算。你不怕碎片,别人怕;你不在意误判,别人在意。合作不是因为你喊了,而是因为你没得选。 话说回来,如果2007年那枚导弹没打出去,今天的局面可能完全不同。那一发导弹,不是为了打掉一颗卫星,而是打醒了所有人——中国不是太空规则的旁观者,而是参与者、制定者。 从那之后,美国不再敢轻易喊摧毁北斗,知道这不是嘴上说说的事。也正是因为有了那次“技术展示”,才逼得美国认清现实,从威胁到合作,虽然嘴上不服,但行动上已经慢慢妥协。 而北斗的发展也没停下脚步,不只是导航了,还涉及到通信、灾害预警、农业监管,连无人机路线都离不开它。你说要摧毁,那不是打中国,是打全世界用户的脸。 美国的焦虑不是没来由的,它怕的不只是一个系统,而是一整套正在崛起的秩序。北斗代表的是中国在全球基础设施中的存在感,而非单纯技术竞争。 这不是冷战年代的“你死我活”,而是新格局下的“你强我也强”。中国不靠威胁说话,但也不是谁来踩两脚就能忍气吞声的角色。那一发导弹,是给美方上了一课:对等,不是你说了算。 如今美军放低姿态喊合作,其实是现实逼出来的。太空不是谁家的后院,不是谁想霸就能霸得住的地方。真正的安全,不是靠威胁对方让出来的,而是靠实力互相制衡撑起来的。 最终,北斗不被摧毁,不是幸运,是实力不允许被摧毁。美军的态度转变,也不是良心发现,而是被局势推着走的结果。 未来怎么走,不是看谁喊得响,而是看谁走得稳。 中国,已经用行动表明了自己的节奏。美方的合作呼声未必真心,但至少说明了一个事实:威胁那一套,已经不好使了。