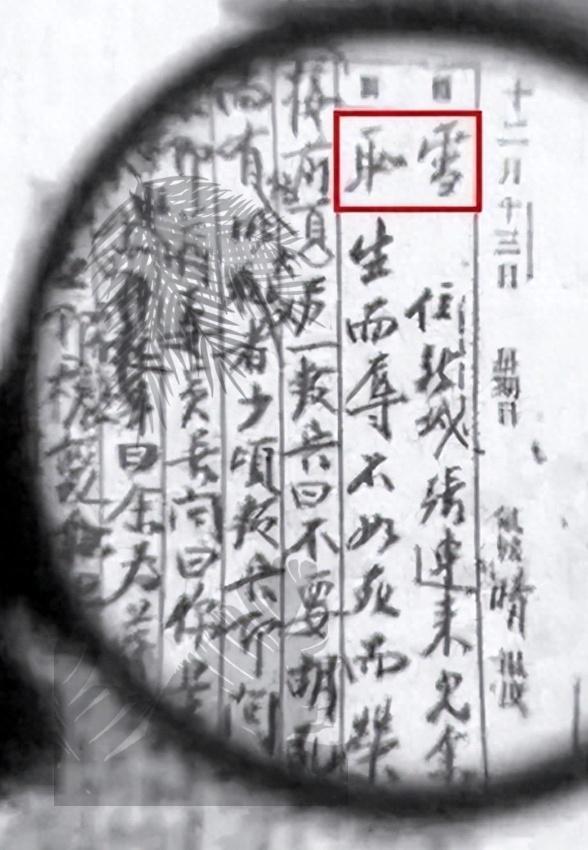

蒋介石日记几乎骂遍了所有人,连宋美龄都未能幸免,可唯独对周恩来始终保持着一份别样的风度,各位义父,点个关注,欢迎评论,爱你们哦。 从黄埔军校时期说起,1924年黄埔军校成立,周恩来从法国归来担任政治部主任。那时蒋介石对这个任命其实心里没底,毕竟周恩来初来乍到。但周恩来一上任,整个军校风气焕然一新,剧社活动、演讲、政治课都开展得有声有色。 蒋介石看在眼里,回去在日记里写下周可大用,这四个字在他那里,算是对一个人极高的评价了。就好比现在一个企业老板,对新来的部门主管一开始并不看好,结果人家把部门业绩搞得蒸蒸日上,老板自然会对他另眼相看。 再到1926年的中山舰事件,周恩来当时是海军局长,蒋介石疑心左派搞鬼,直接软禁了周恩来。周恩来打电话给蒋介石,只说了一句望速释同志。蒋介石没听,可回去却在日记里记下周仍从容。这说明什么?说明周恩来即便身处困境,那份镇定自若的气质依然让蒋介石印象深刻。这就好比两个人起了冲突,一方被另一方压制,但被压制的一方却毫不慌乱,这种气场自然会让对方刮目相看。 北伐时期,1926年7月北伐军誓师出征,张治中推荐周恩来管政治部,蒋介石嘴上答应,心里却犯嘀咕。晚上吃饭还特地敬酒,问周恩来愿不愿意一起北上。周恩来笑笑说这事得中央定。蒋介石最讨厌别人不拿他当中心,回去在日记里就写了惜字。 他惜的不是周恩来这个人不好,而是拉拢不过来,想用用不上,想打打不掉。这就像在职场中,一个领导想拉拢一个能力很强的下属,结果下属有自己的原则和立场,不轻易被拉拢,领导自然会觉得可惜。 1936年的西安事变,蒋介石被扣,周恩来过去谈判。两人在病床前见面,蒋介石盯着周恩来说十年没见,你变了。周恩来回他形势逼的,不是我愿意的。那天蒋介石在日记里写下周识大义,可敬。这个可敬,蒋介石一辈子没对几个人用过。 在自己最狼狈的时候,他心里也清楚,这事能成,全靠周恩来。就好比两个人在生意场上起了争执,一方陷入困境,另一方不计前嫌来帮忙解决问题,被帮的一方自然会对帮忙的人心生敬意。 抗战时期,周恩来在重庆作为国共的联络人。开会的时候,蒋介石就得天天对着他。外面人都说周恩来圆滑,蒋介石却摆摆手说那不是圆滑,是才冠众,还在日记里写周来议事,条理甚明。在会议室里,敢跟蒋介石讲道理,还能把道理讲明白的,也就周恩来一个。 这就好比在一个会议上,大家都顺着领导的意说话,只有一个人能条理清晰地提出不同意见,还能让领导心服口服,这样的人自然会得到领导的认可。 1946年的南京谈判,是两人最后一次见面。在梅园新村,没谈拢。蒋介石回家在日记里写了周意已决,不可回。这么多年纠缠下来,最后就这一句确认,不是背叛谁,是人家做出了选择。明知道没路了,蒋介石也不放一句狠话。这就好比两个人合作做生意,最后因为理念不合要分开,一方虽然心里不爽,但也能理性地接受现实。 从这些事件中我们可以看出,周恩来凭借自己的才华、气度和原则,赢得了蒋介石内心深处的尊重。即便两人处于对立阵营,有着诸多分歧和矛盾,但周恩来的个人魅力依然无法被忽视。 在当今社会,我们也应该学习周恩来这种在困境中保持镇定、在原则问题上坚守立场、与人交往中展现才华和气度的品质。这样,无论面对怎样的对手和困境,我们都能赢得他人的尊重和认可。