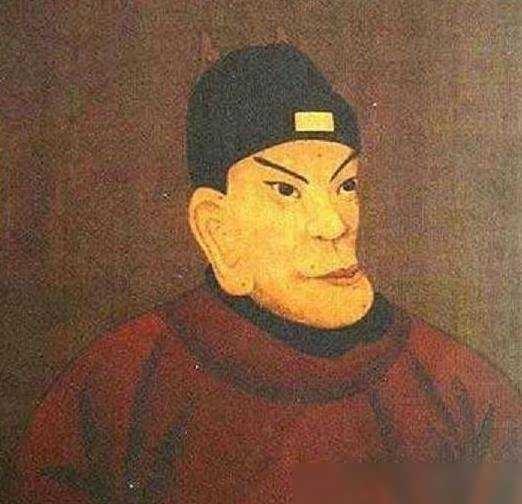

朱元璋,明朝的开国皇帝,其形象在历史传记中展现了显著的变化与多样性。从恐怖的形象到慈眉善目的描绘,朱元璋的画像经历了从极丑到极美的转变。这种变化不仅仅是艺术风格的差异,更深层地反映了社会、政治以及历史记载的复杂性。 咱们先说说那张流传最广的“丑”画像。这张脸上,朱元璋下巴奇长,额骨高耸,脸上布满斑点,眉毛竖立,眼神深邃。说实话,这长相放今天,绝对是过目不忘。这张脸,在民间故事里,成了他“天命所归”的铁证。古人就好这口,觉得开天辟地的大人物,就得长得跟普通人不一样,这叫“天生异相”。汉高祖刘邦,说他大腿上有七十二颗黑痣;朱元璋这张“龙颜”,自然也被赋予了“真龙天子”的神秘色彩。 一个从要饭的和尚,一路打拼到九五之尊,这履历本身就是个传奇。要是说他长得跟村口王二麻子一样,那故事的吸引力是不是就差了点?所以,这张丑得有特色的脸,某种程度上,是老百姓帮他“神化”了。这副尊容,恰恰说明了他的不凡,是他从底层逆袭的最好“胎记”。 但是,你只要稍微动动脑子,就会觉得不对劲。皇帝是天下至尊,宫廷画师吃了熊心豹子胆了,敢把老板画成这个样子?不要命啦? 这就得看另一批画像了,也就是收藏在宫里的“帅”版标准照。在这些画里,朱元璋方面大脸,“天庭饱满,地阁方圆”,一脸正气,眼神威严又不失温和。这才是符合皇家审美的帝王相。宫廷画师的任务,不是搞写实主义,而是要体现“皇权天授”的威严和德行。所以,这版画像,我们可以理解为是经过官方认证和美化的“证件照”。 那么问题来了,到底哪个才是真的? 咱们先别急着下结论,看看史书上是怎么写的。《明史》是官方认证的“简历”,里面形容朱元璋是“姿貌雄杰,奇骨贯顶”。这话翻译过来就是:长得雄壮威武,气场两米八,头骨的形状很特别。你瞧,官方史书只说他“奇”,没说他“丑”。“奇”这个字,想象空间就大了,可以理解为骨骼清奇,也可以理解为长相独特,但总归是往“英武”那方面靠的。 直到明朝中后期,一些文人笔记里才开始出现对他相貌更具体的描述,比如说明末的《七修类稿》里提到他“龙颔虬须,面有瘢志”,意思是下巴突出,胡子卷曲,脸上有斑点。这描述,开始向“丑”画像靠近了,但也没到“鞋拔子脸”那么夸张。 这就引出了一个流传很广的阴谋论——清朝的“抹黑”。 清朝取代了明朝,为了证明自己统治的合法性,总得想办法降低前朝开国皇帝的威望吧?怎么做最简单直接?丑化他。把朱元璋画成一个面目狰狞的怪人,潜台词就是:瞧瞧,大明的开国皇帝就这副德性,气数已尽,合该我们大清来坐天下。这种通过视觉冲击来进行政治宣传的手段,历朝历代都玩得很溜。 当然,还有个更有趣的民间传说。说朱元璋找人画像,第一个画师画得太真实,把他脸上的麻子都点上去了,结果被拖出去砍了。第二个画师学聪明了,把朱元璋画得美轮美奂,结果又被砍了,理由是“溜须拍马”。第三个画师是个小机灵鬼,他琢磨着,画得太真不行,画得太假也不行,干脆就“不真不假”,在真实相貌的基础上,加入一些“龙”的特征,比如长下巴、高颧骨,把他画成了一副“真龙异相”。朱元璋一看,龙心大悦,觉得这画师不仅画出了自己的样子,更画出了自己的“天命”。 这个故事虽然大概率是后人编的,但它恰恰反映了朱元璋复杂又矛盾的性格。他一方面出身底层,有着根深蒂固的自卑和不安全感;另一方面,他又极度自负,渴望自己的权力被神化、被认可。 聊到这儿,你可能还是觉得云里雾里。别急,现代科技来给我们“断案”了。 就在不久前,有研究团队利用3D扫描等技术,对朱元璋的头骨进行了复原研究。结果复原出来的面貌,跟那张方面大脸的“帅”版画像高度吻合,压根没有什么“鞋拔子脸”的特征。 所以,真相基本水落石出了。朱元璋本人,大概率就是“标准照”里的那个样子,一个相貌堂堂、不怒自威的正常人,顶多是有点个人特征。而那张广为流传的“丑”画像,更像是一个集合了民间想象、政治宣传和神化需求的文化符号。 但这事儿最有意思的地方就在于,为什么那张“丑”画像的生命力,反而比“帅”画像更强? 这恰恰是因为那张脸,更能代表朱元璋这个人的复杂性。他是一个伟大的开国者,驱逐蒙元,恢复中华,制定典章,为大明朝打下了三百年的基业。从这个角度看,他配得上那张“慈眉善目”的脸。 但他同时也是一个冷酷的统治者,大兴文字狱,滥杀功臣,用残酷的手段加强中央集权。他多疑、狠辣,让整个官僚体系都活在他的恐怖阴影之下。从这个角度看,那张狰狞、阴沉的“异相”,似乎又成了他内心的真实写照。 所以,朱元璋的相貌之谜,讨论的早已不是一张脸那么简单。它背后,是皇权的神化、是政治的博弈、是民间文化的再创造,更是对一个复杂历史人物多面性的解读。