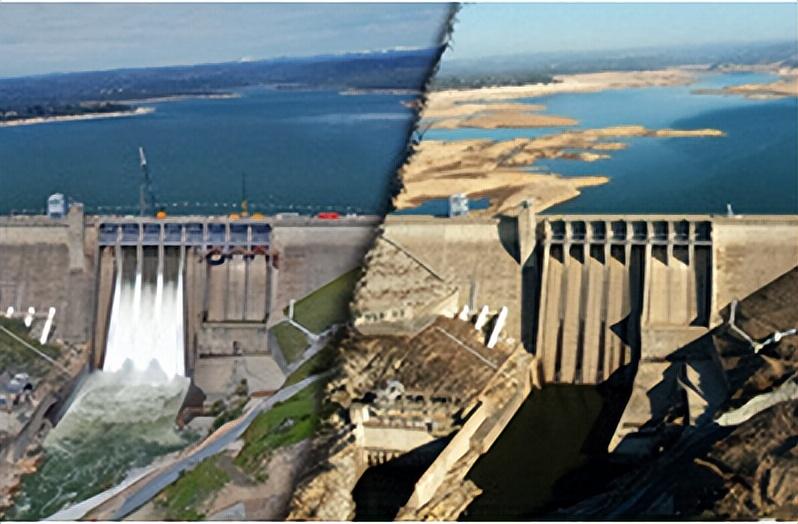

轮到中国卡脖子了!全球缺水难题难解,中国却能稳粮食能源链 谁能想到,真正扼住世界命脉的,不是石油,不是稀土,而是水。 2025年,全球36亿人正挣扎在缺水线边缘,从美国加州到印度马哈拉施特拉邦,干涸的不只是土地,还有农业和能源的未来。 全球性缺水危机像个无声的杀手,正在悄悄端走人类赖以生存的饭碗和发动机,而就在这场看不见硝烟的资源战中,中国,这个人均水资源仅为世界四分之一的国家,却奇迹般守住了粮食与能源的基本盘,不靠天吃饭,中国靠的是硬实力。 过去十年,干旱让美国的稻田变成了沙地,加州曾是美国农业金字招牌,结果极端干旱年份,稻米产量竟直接砍半。 能源也没能躲过水荒的魔爪,你以为AI只是烧电?错了,它还疯狂“喝水”,一个大型数据中心一年能耗掉上亿升水,只为确保芯片不过热、系统不断电。 这让不少国家在发展AI和保供水之间陷入两难,但中国走出了一条别人没走过的路。 别看中国水不多,但用得精,全国建了7300多处大中型灌区,几乎撑起了全国八成的粮食产量。 这些灌区不是靠人力提水,而是靠一整套工程化、智能化的网络调控,水往哪去、什么时候去,系统说了算。 水肥一体化技术更是直接提高了作物产量,节水的同时还能增收,农民不再靠天吃饭,而是靠技术赢年景,有人说,中国是在和水较劲,其实,中国是在和未来叫板。 在能源领域,节水更是玩出了高科技范儿,比如在粤海水务,数字孪生技术被用来模拟整个城市的用水系统,哪里浪费、哪里漏水、哪里供水效率低,一目了然。 一年就能省下360万吨水,这相当于一个中等城市半年的用水量,而在重工业集中的山西,美锦华盛实现了废水98.5%的再利用,达到国际先进水平,水在厂区里绕一圈又一圈,几乎滴水不出厂。 全球发愁怎么节水时,中国已经把水用了两次、三次,还能稳稳当当地把饭碗端在自己手里,电力供应也不掉链子。 更值得注意的是,中国不仅靠工程项目,更靠制度创新,从最初的水权交易,到如今的精准调度机制,中国将水资源从“死资产”变成了“活资本”。 这种制度设计,是对西方“自由放任型用水”的一种反思,也是中国式现代化走出的新路径,当然,这不是炫耀,而是提醒。 水危机不是某个国家的独角戏,而是全人类的共同命题,从气候变化到产业转型,水的问题已经渗透进了每一个发展环节。 西方国家在高科技领域争先恐后,却在基础资源管理上漏洞百出,就像你把一台超跑开进了沙漠,油门再猛,也跑不动,这时候,中国的经验就成了一份“参考答案”。 不是说中国样样都能复制给别人,但在水资源极度紧张的基础上还能保证粮食自给、能源安全,这种能力本身就是一种“战略资产”。 而当全球都在喊“水不够用”的时候,中国却能用有限的水资源撑起一个庞大的人口和工业体系,难免让人重新思考,谁才是真正的资源强国? 现在轮到中国卡别人脖子了吗?或许说得重了,但起码,在水的问题上,中国已经有了让别人“抬头看”的底气。 这不是靠天赐,而是靠工程、靠技术、靠制度,一步步蹚出来的中国路。 从“水荒”到“稳链”,这背后,是中国对资源安全底线的死守,也是对未来发展逻辑的重构。 全球水资源越来越紧张的当下,中国的做法不是神话,而是现实,而现实的力量,往往比神话更有说服力。 如果说过去几十年是技术卡中国的脖子,那现在,中国用一碗水、一粒米、一度电,给世界上了一课。 未来的博弈,不止在码头边、芯片上,也在那一滴滴水里,谁能把水用到极致,谁就有资格谈发展,水的问题,正成为新的软实力比拼。而中国,已经悄悄在这个新赛道上跑了起来。 这场没有硝烟的水战,中国不是旁观者,而是破局者,当别人还在为水资源焦头烂额时,中国已经用行动交出了答卷。 不靠运气,靠的是踏实干出来的底气,这一次,中国没有被卡脖子,反而让世界看到了另一种可能。