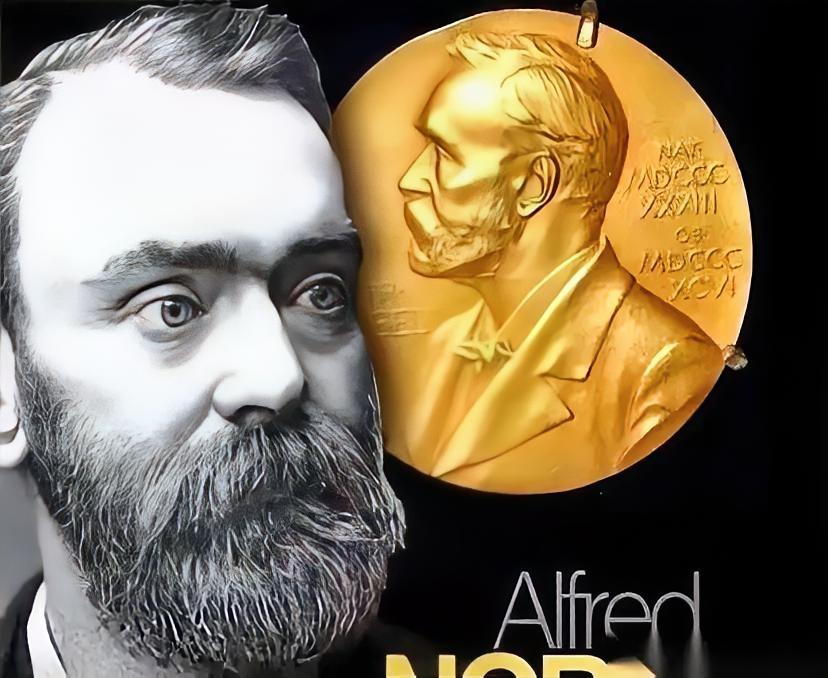

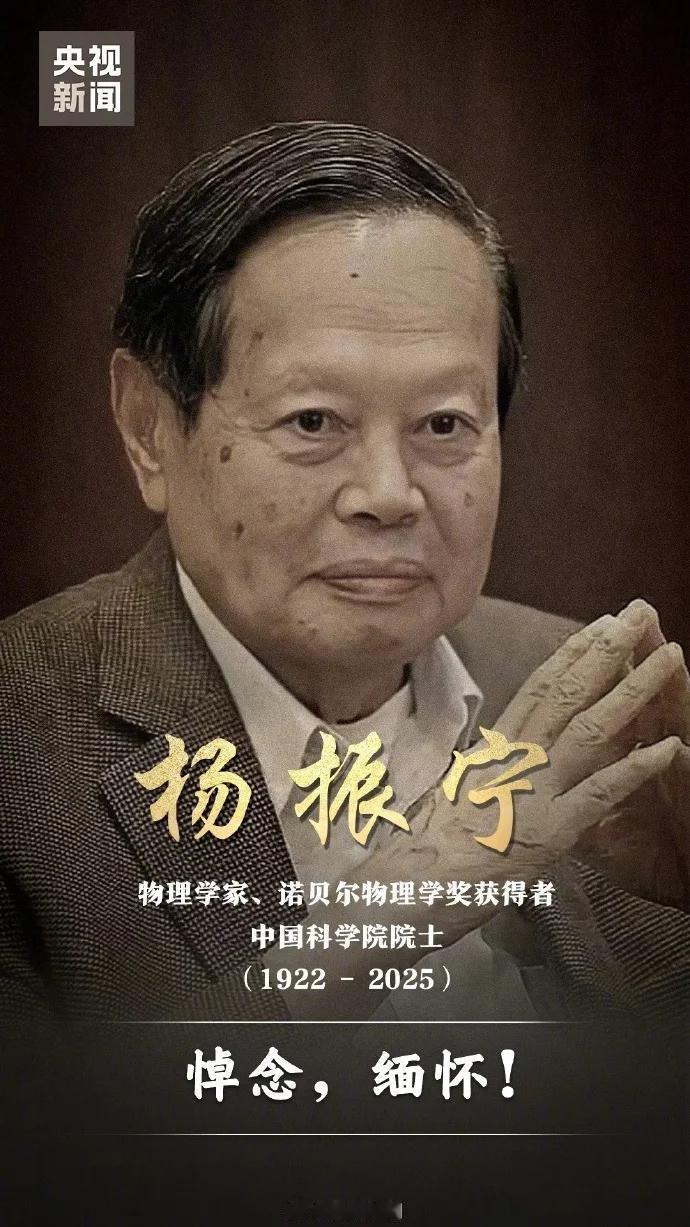

今天下午,一则消息在社交媒体上炸开了锅——多位权威媒体账号发布讣告,称著名物理学家杨振宁先生因病在北京逝世,享年103岁。 这条消息像一颗石子投入舆论的深潭,瞬间激起千层浪。有人翻出他1957年与李政道共获诺贝尔物理学奖的旧照,有人重温他2015年放弃美国国籍归国的视频,更多人则在讨论:这位跨越世纪的科学家,究竟给中国留下了什么? 从西南联大到普林斯顿,从宇称不守恒理论到规范场论,杨振宁的学术轨迹本身就是一部活生生的科学史。16岁考入西南联大时,他穿着粗布长衫在昆明简陋的教室里算题;32岁提出“弱相互作用中宇称不守恒”时,整个物理学界为之震动;83岁放弃美国国籍归国时,他又成了连接中美科研的桥梁。但比起这些闪耀的成就,更让人动容的是他晚年坚持给清华本科生上课的身影——九十多岁的老人,拄着拐杖站在讲台上,把复杂的物理公式讲成故事,把科学精神种进年轻的心灵。 可就是这样一位“科学国宝”,却始终活在争议的漩涡里。有人翻出他年轻时与美国科学家的合作,质疑他“不够爱国”;有人拿他归国后的科研改革举措说事,认为他“不适应国情”。但仔细看这些争议,会发现一个有趣的现象:当人们争论他该不该回国时,他早已把实验室搬回清华;当人们讨论他是否“西化”时,他正用中文给本科生写推荐信。这种矛盾,恰恰折射出中国社会对“大师”的复杂期待——我们既渴望拥有世界级的科学家,又习惯用传统的道德标尺去丈量他们的选择。 其实杨振宁最珍贵的遗产,从来不是某项理论或奖杯,而是他展现的“科学人”本色。他会为了一个实验数据和同事争得面红耳赤,也会在获得诺贝尔奖时特意穿上中式长衫;他能在普林斯顿的实验室里攻克难题,也能在清华园的荷塘边和本科生谈天。这种真实,打破了人们对“科学家”的刻板想象——他们不是不食人间烟火的神,而是有血有肉、会犯错也会坚持的普通人。 现在,当“杨振宁逝世”的消息传来,我们或许该放下那些标签化的争论,认真想想:一个103岁的老人,用一生证明了科学无国界,而科学家有祖国;他经历过战乱、见证过复兴,最终选择把生命的最后时光献给故土。这样的选择,难道不比任何争论都更有力量? 此刻,清华园的荷花应该还在开,杨先生最爱的那间教室,或许还留着他写板书时掉落的粉笔灰。这些细节不会因为一条消息而消失,就像科学精神不会因为某个人的离去而中断。 你记忆里的杨振宁是什么样?是课本上那个遥远的名字,还是生活中某个让你触动的瞬间?来评论区说说吧,或许你的故事,就是下一个科学火种的开始。 (案例来源:新华社)