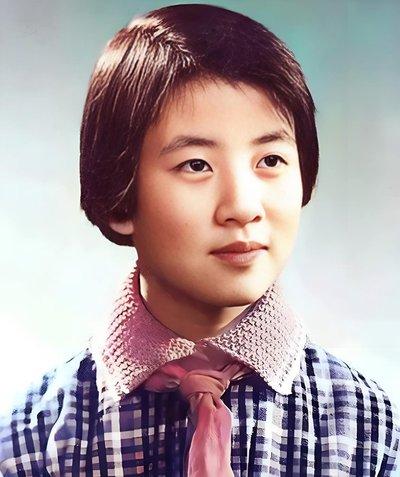

2017年12月,黄帅静静地离开了人世,没有留下只言片语,她把一切都交给了时间,对于五六十年代出生的人来说,她是当时家喻户晓的“反潮流小英雄”。 麻烦看官老爷们右上角点击一下“关注”,既方便您进行讨论和分享,又能给您带来不一样的参与感,感谢您的支持! 1973年秋天,北京中关村第一小学五年级教室里,13岁的黄帅因为在课堂上的一个小插曲被数学老师齐老师当众批评,这本是校园里最常见的场景,可这个女孩没有选择沉默。 她回家后在日记本上写下了自己的困惑和委屈,质疑老师为什么可以用那样严厉的方式对待学生,为什么老师的话就不容置疑。 日记被老师检查到后,黄帅在班里的处境变得更加艰难,两个月的孤立和冷眼让她憋不住了,她给《北京日报》写了一封信,讲述自己的遭遇,没人能料到,这封充满稚气的信会改变她的一生。 12月12日,报纸刊登了她的信和日记摘抄,半个月后《人民日报》头版转载,一夜之间,这个扎着小辫子的北京女孩成了全国焦点。 黄帅被塑造成敢于挑战权威的典型,到处演讲做报告,说着一些自己都还没完全理解的话,站在人民大会堂的讲台上,面对黑压压的人群,她手心全是汗。 那些本该用来做作业、跳皮筋的时光,被无休止的会议和采访占据,这份“荣耀”的代价很快显现出来,父亲被撤职,母亲身体垮了,一家人在风暴中心艰难度日。 三年后风向变了,曾经的赞歌变成了质疑,黄帅回到校园,周围人看她的眼神复杂又微妙,她埋头读书,台灯下的身影一直到深夜。 1979年高考,她考了320分,被北京工业大学录取,这个成绩狠狠打了那些质疑者的脸,那些以为她只会“造反”不会学习的人闭上了嘴。 大学毕业后,黄帅进了北京计算机研究所,过上了技术人员的生活,1986年她去日本东京大学深造,在异国他乡的实验室里,没人认识她,也没人关心她的过去。 她可以专心做研究,读文献,写论文,活得像个真正的普通人,1993年拿到硕士学位后,她在日本工作了几年,90年代末才回国,进了北京工业大学出版社做编辑。 这些年她极少接受采访,有记者找上门也会婉拒,2006年她出了本书叫《黄帅心语》,平实地记录了自己的经历和感受,没有控诉也没有煽情,就是把该说的说清楚,有人说这是她和过去的和解,也有人说这是她对那个时代的告别。 黄帅的故事里藏着太多值得琢磨的东西,一个孩子最初只是对不公平的事情表达了真实想法,这本该是教育中最需要保护的品质。 可在特殊的年代背景下,这份真实被放大,被利用,被赋予了超出它本身的意义,她从头到尾都是被动的,就像一片被风卷起的落叶,在空中翻腾却无法决定自己的方向。 更让人深思的是那个时代的教育困境,尊师重道的传统根深蒂固,老师拥有几乎不受约束的惩戒权,学生的自尊和感受常常被忽视。 黄帅的日记戳破了这层窗户纸,让人们开始讨论师生关系该是什么样子,学生的权利该如何保护。 这场讨论推动了后来心理学在教育领域的应用,催生了对儿童心理保护的重视,从这个角度看,她的遭遇确实有历史意义,只是这意义背后的代价太过沉重。 黄帅用后半生的低调抹去了前半生的喧嚣,她不想再被人记住是因为13岁时的那封信,而是想证明自己可以好好读书、好好工作、好好生活。 57年的人生画上句号时,她终于摆脱了“反潮流小英雄”这个标签,以一个普通人的身份离开,或许对她来说,这才是最好的结局。 时间确实给了答案,只是这答案里有太多无奈和遗憾,让人忍不住想,如果不是那个特殊的年代,这个聪明好学的女孩会过上怎样的人生。 对此大家有什么想说的呢?欢迎在评论区留言讨论,说出您的想法! 信源:澎湃新闻——“反潮流革命小闯将”黄帅逝世:小学时写日记卷入政治漩涡