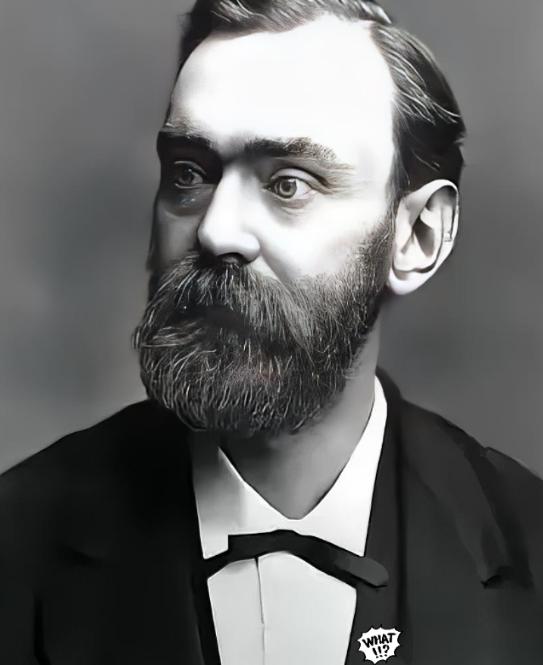

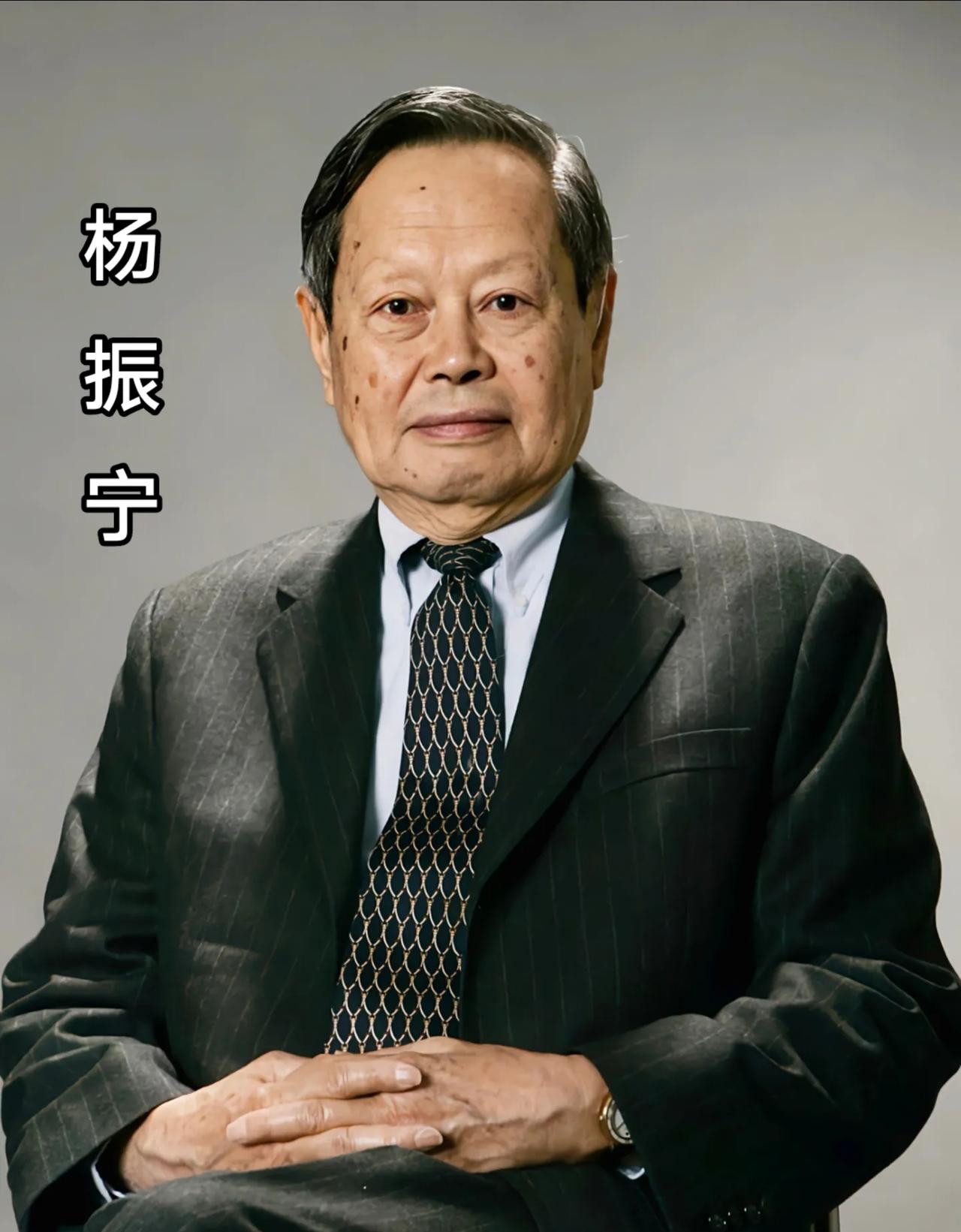

我一直以为,诺贝尔奖就是诺贝尔留了一大笔钱,然后每年从里面抠点儿利息出来发奖,结果今天才看明白,我天真了,这根本不是一个储钱罐,这是一个顶级配置、持续升级的 “印钞机”。 麻烦看官老爷们右上角点击一下 “关注”,既方便您进行讨论和分享,又能给您带来不一样的参与感,感谢您的支持! 2025 年 10 月诺贝尔奖得主陆续揭晓,每位获奖者将拿到 1100 万瑞典克朗奖金,折合人民币约 836 万元。 这个百年奖项能维持高奖金水平,靠的不是坐吃山空,而是一套运转了 124 年的资本增值体系。 这台 “印钞机” 的运作逻辑,藏着从生存到永续的进化密码。 1895 年阿尔弗雷德・诺贝尔留下 3100 万瑞典克朗遗产时,并未想到这笔钱会经历三次生死考验。 遗嘱将资金分为三部分:2800 万克朗主基金负责生息发奖,其余作为建筑物与组织基金。 但 1897 年遗嘱生效之初,瑞典皇家科学院负责人公开抵制评奖,政客骂其 “不爱国”,法律界因条款模糊争论不休。 直到 1900 年诺贝尔基金会正式成立,才勉强启动首届评奖,1901 年首次发放 15 万克朗奖金,仅够获奖者购置一套实验室设备。 基金会初期的投资策略堪称 “自我束缚”。 受当时法律限制,资金只能投向国债、市政债券等 “安全证券”,收益微薄到难以覆盖通胀。 1945 年奖金降至 12 万克朗,仅能买一辆中档汽车,实际购买力较 1901 年缩水七成。 二战期间瑞典克朗贬值,基金会紧急将资产换成黄金和瑞士法郎,才让本金仅缩水 12%,躲过同期股市 70% 的暴跌。 这种保守操作虽保住本金,却让奖金价值持续下滑,到 1970 年单项奖金 20 万克朗,连斯德哥尔摩一套公寓的首付都不够。 1953 年成为命运转折点,瑞典政府解除投资限制,允许基金会进入股票和房地产市场。 这一政策松绑让资金从 “死水” 变 “活水”,1980 年代美股牛市期间,基金会美股资产市值飙升至 12.87 亿克朗。 1991 年奖金跃升至 600 万克朗,2000 年突破 900 万克朗,正式进入 “高奖金时代”。 但市场波动很快带来新挑战,2008 年金融危机前,基金会提前减持股票,将 20% 资产转成现金,最终仅亏损 8%,远低于全球股市 40% 的平均跌幅。 2011 年股市低迷导致股票投资亏损 1900 万克朗,基金会当即把奖金从 1000 万降至 800 万,用财务收缩保住本金。 2023 年成为 “印钞机” 的新高峰,基金会资产增至 61 亿克朗,较初始资金增长近 200 倍。 当年便将奖金提至 1100 万克朗,这一金额延续到 2025 年,较 1901 年原始奖金价值提升 300%。 支撑这一增长的,是一套精密的现代投资体系。 截至 2023 年,资产配置中股票占 52%,另类资产占 29%,固定收益产品占 19%,通过分散投资降低风险。 基金会不直接操盘,而是聘请前高盛高管等金融专家组成投资委员会,对接贝莱德等顶级机构管理资金。 作为联合国负责任投资原则签署方,还通过负面清单排除烟草、高煤耗企业,12 个月内完成不合规资产退出。 永续运作的核心,是严格的财务纪律与机制设计。 基金会每年将奖金支出控制在总资产 4% 以内,2023 年 61 亿资产仅支出 6600 万奖金,占比 1.08%,剩余收益全部再投资。 还设立相当于 2 年奖金支出的应急储备基金,2020 年美股熔断时,这笔资金确保奖金按时发放,避免被动抛售资产。 更关键的是 “防火墙” 机制,管钱的基金会与评奖的学术机构彻底分离,前者无权干涉获奖人选。 1968 年增设的经济学奖,由瑞典央行单独出资,绝不触碰诺贝尔原始基金,这种边界感保障了奖项纯粹性。 瑞典自 1946 年起免除基金会大部分税负,美国等投资所在国也给予同等待遇,2023 年单免税就节省 4000 万克朗,相当于奖金支出的 60%。 基金会还主动拓展资金来源,接受社会捐赠补充本金,形成 “原始遗产 + 投资收益 + 外部捐赠” 的三角支撑。 这些设计让基金能穿越两次世界大战、多次经济危机,实现 “越花越有” 的奇迹。 2025 年的奖金发放现场,获奖者手持的支票背后,是 124 年的专业理财智慧。 屠呦呦曾用奖金延续青蒿素研究,莫言靠奖金安置家人,和平奖得主常将奖金捐给慈善事业。 钱在这里完成了从资本到价值的闭环,既支撑着人类智慧的巅峰荣誉,又带着人性温度。 诺贝尔留下的不仅是奖项,更是一套让理想永续的财富方案。 这台 “印钞机” 的真正产物,不是金钱,而是跨越世纪的文明推动力。 信源:本以为诺贝尔奖就是诺贝尔留了一大笔钱,结果今天才看明白,这是一个持续升级的印钞机 -搜狐