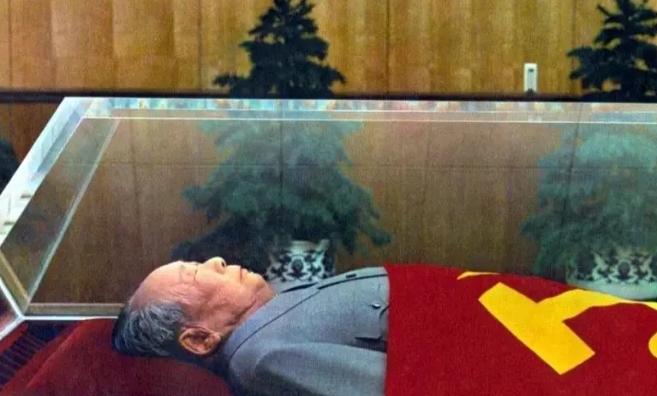

1976年,毛主席去世,当华国锋赶到中南海时,毛主席已无呼吸,情急之下,华国锋迅速下达了一项命令,而正是这个决定,令后人感激不已! 麻烦看官老爷们右上角点击一下“关注”,既方便您进行讨论和分享,又能给您带来不一样的参与感,感谢您的支持! 1976年9月9日凌晨,北京城笼罩在一片沉寂中,当华国锋接到电话急匆匆赶到中南海时,毛主席已经停止了呼吸。 站在病床前,看着这位带领中国走过风雨几十年的领袖安详的面容,华国锋知道,摆在眼前的不仅是巨大的悲痛,更是一个关乎亿万人民情感的艰难抉择。 其实在毛主席生前,他和许多老一辈革命家一样,签署过火化倡议书,按照这个意愿,遗体应该火化,可华国锋很清楚,此时此刻,全国人民都沉浸在失去领袖的悲痛中,他们迫切希望能最后看一眼毛主席。 如果立即火化,恐怕会让这份悲痛更加难以平复,经过短暂但慎重的思考,华国锋当即做出决定:先保护好遗体,让全国人民都有机会来瞻仰。 这个决定说起来简单,做起来却困难重重,当时的中国在遗体防腐技术上几乎是一片空白,苏联虽然有保存列宁遗体的经验,但技术严格保密,越南也还在摸索阶段。 华国锋紧急召集了全国最优秀的生物化学专家,这些科学家只能拿着教科书和仅有的资料,边学边干,时间紧迫,容不得半点闪失,专家组成员几乎是不眠不休地工作,终于在短时间内制定出可行的保护方案。 与此同时,另一个更大的挑战摆在面前,那就是水晶棺的制造,天然水晶含有气泡杂质,根本无法满足要求,全国各地的玻璃厂接到任务后立即行动起来,上海、北京、锦州的技术工人齐聚一堂。 他们要用四氯化硅制造出纯度达到99.9999%的石英玻璃,这在当时是个几乎不可能完成的任务,炉温要升到1800度,工人们的眼睛被熏得通红,冬天的雪花飘进车间,落在他们汗湿的衣领里都顾不上擦。 经过无数次失败和调整,一块两米长通体透明的石英玻璃终于成功制造出来,老师傅们看着这凝聚了无数心血的成果,眼眶都湿润了。 在解决技术难题的同时,政治局面也变得异常复杂,那一年,周恩来和朱德相继去世,国家正处在关键的转折点上。 更让华国锋警觉的是,有人开始散布所谓毛主席的“临终嘱托”,声称毛主席说过要“按既定方针办”。 华国锋心里清楚得很,4月30日那天,毛主席确实在纸条上写过字,但写的是“照过去方针办”,是针对具体工作的指示,跟临终遗言完全是两码事,有人故意篡改歪曲,目的就是要借此夺取权力。 华国锋连夜找到叶剑英、李先念商量对策,他让耿飚把毛主席留下的几张纸条拿出来仔细核对,确认了“四人帮”在制造谣言。 更危险的是,他们已经控制了部分宣传机器,随时可能通过广播向全国散布假消息煽动民众,华国锋当机立断,下令立即接管中央广播事业局。 耿飚带人连夜行动,在凌晨两点控制了广播大楼,切断了“四人帮”最重要的喉舌,这一招实在太关键了,让对方的阴谋彻底破产。 10月6日晚,怀仁堂内,一场关系国家命运的行动展开,“四人帮”被一举粉碎,消息传出后,全国上下一片欢腾,人们在悲痛中终于看到了希望的曙光。 与此同时,天安门广场上的毛主席纪念堂建设也在紧张进行,设计方案反复修改,既要庄重大气又不能破坏广场的整体格局,全国各地调集最好的建筑材料,山东送来汉白玉,江西运来水晶石。 工人们冒着严寒施工,1977年9月9日,纪念堂如期落成,开放当天,数万群众冒雨前来瞻仰,许多白发老人拉着孙辈的手,含着泪说要永远记住这段历史。 回头看,华国锋当初那个紧急决定,确实影响深远,保护遗体、建造纪念堂,让全国人民有了一个寄托哀思的地方,也让那段波澜壮阔的历史有了具体的承载。 更重要的是,他在关键时刻粉碎了阴谋,稳住了国家局势,为后来的发展赢得了宝贵的时间和空间。 几十年过去了,毛主席纪念堂依然屹立在天安门广场,每年都有无数人前来瞻仰,这座建筑见证了一个时代的结束,也见证了无数普通人在历史转折关头的付出和牺牲。 那些在炉火前熏红双眼的工人,那些彻夜研究技术方案的专家,还有在风雪中坚守岗位的战士,他们用自己的方式表达着对领袖的敬意,也用行动守护着国家的未来。 对此大家有什么想说的呢?欢迎在评论区留言讨论,说出您的想法! 信源:文汇网——主席逝世后,我接过华国锋的手令去执行一项特别任务……