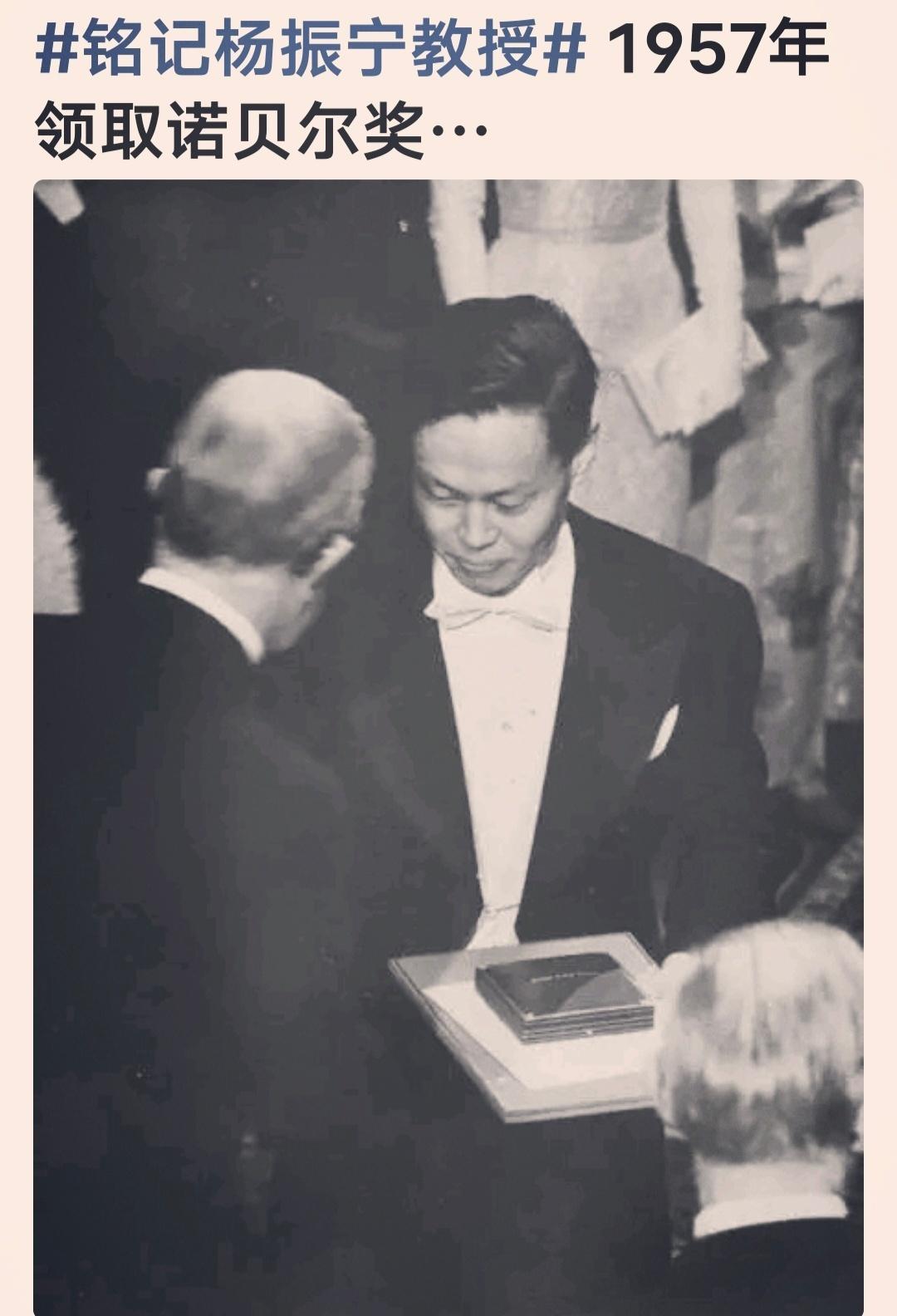

美国扣押钱学森,却放杨振宁回国,是杨振宁不重要吗?这个问题,钱学森其实早就回答过:国家需要杨振宁留在国外,他在国外的作用,远比在国内大。 这背后藏着的,全是科学领域的门道和大国博弈的算计。先得说清楚,美国扣钱学森可不是随便找茬。1950 年钱学森想回国时,手里攥的是真能改变战局的硬家伙,他参与过美国陆军弹道导弹项目,是加州理工喷气推进实验室的核心创始人,从火箭设计到导弹发射的全套技术门儿清。 那会儿新中国刚成立,美国正抱着冷战思维搞技术封锁,国务卿杜勒斯直言 “钱学森抵得上五个师”,这话可不是夸张。后来钱学森回国牵头搞出 “两弹一星”,恰恰印证了美国的忌惮不是多余的。麦卡锡主义不过是个幌子,真正让美国攥紧拳头的,是他能把图纸变成实实在在的国防重器。 可杨振宁的路数完全不一样。他钻研的是理论物理,1954 年和米尔斯提出的规范场论,是解释基本粒子相互作用的底层逻辑,跟造导弹、原子弹这种 “立等可用” 的技术隔着好几层。就像盖房子,钱学森是能精准施工的总工程师,杨振宁则是画出建筑力学底层公式的学者。 美国当然清楚,就算放杨振宁回去,短期内也变不成国防实力。更何况理论科学这东西本就无国界,真把他逼急了,反而会让美国失去一位能推动人类认知边界的顶尖大脑。丁肇中后来评价说,杨振宁的规范场论能和相对论并肩,这样的人才美国舍不得逼走,也没必要逼走。 更关键的是,钱学森说的 “国外作用更大”,后来全变成了现实。1950 年代美国虽有留学生限制,但对理论学者网开一面,杨振宁留在普林斯顿,才能在 1957 年拿下诺贝尔奖,成为首个获此殊荣的华人。这不仅是个人成就,更打破了西方对 “中国人搞不了顶尖科学” 的偏见。 到了 1971 年中美关系解冻,杨振宁带着诺奖得主的身份回国,成了架在两国之间的第一座科学桥梁。他在全美发表演讲,把新中国的变化讲给美国政界听,还牵头成立全美华人协会,在《纽约时报》登广告呼吁中美建交。中科院前院长周光召说,单论推动中美科技交流,没人比得过杨振宁,这正是他 “留在国外” 的独特价值。 美国的小算盘也打得精明,留下杨振宁,既能彰显自己 “学术自由” 的形象,又能借他的才华巩固美国在理论物理领域的霸权。要知道,杨振宁提出的杨 - 米尔斯方程,后来成了粒子物理标准模型的基石,美国的费米实验室、欧洲核子中心的诸多突破,都得顺着这个理论往下走。 更有意思的是,杨振宁 1964 年加入美国籍时坦言,不这么做就没法获得核心科研资源。美国正是用这种 “软手段” 把他留在自己的科研体系里,既利用了才华,又避免了人才流向对手。这跟扣押钱学森的 “硬打压” 比,是另一种更隐蔽的人才策略。 还有个容易被忽略的点:两人回国的时机压根不一样。钱学森 1955 年回国时,中美正处于冷战对峙的冰点,朝鲜战争刚结束,美国对新中国的敌意正浓。而杨振宁首次回国是 1971 年,乒乓外交已经敲开了中美关系的门缝,美国正想通过民间交流试探中国的态度,自然不会拦着这样一位有分量的学者。 等到 2003 年杨振宁全职回清华任教时,更是带着 2000 多万捐款和国际资源,帮清华物理系完成了 “脱胎换骨” 的改造。这时候的他,已经从 “留在国外的桥梁” 变成了 “引进资源的纽带”,前后价值一脉相承。 说到底,美国对两人的不同态度,跟 “重要不重要” 没关系,全看 “威胁在哪、价值在哪”。钱学森的价值在 “当下的国防硬实力”,所以必须扣;杨振宁的价值在 “长远的科学影响力和外交桥梁作用”,所以要留。 而钱学森那句 “国外作用更大”,更透着老一辈科学家的战略眼光。有些力量不必攥在手里,放在更合适的位置,反而能发挥更大的作用。 后来的事实也证明,无论是钱学森在国内撑起国防天空,还是杨振宁在海外架起交流桥梁,两条路最终都通向了同一个终点:为中国的科学事业托底。这哪是 “谁更重要” 的比较,分明是大国人才战略的最佳注解。