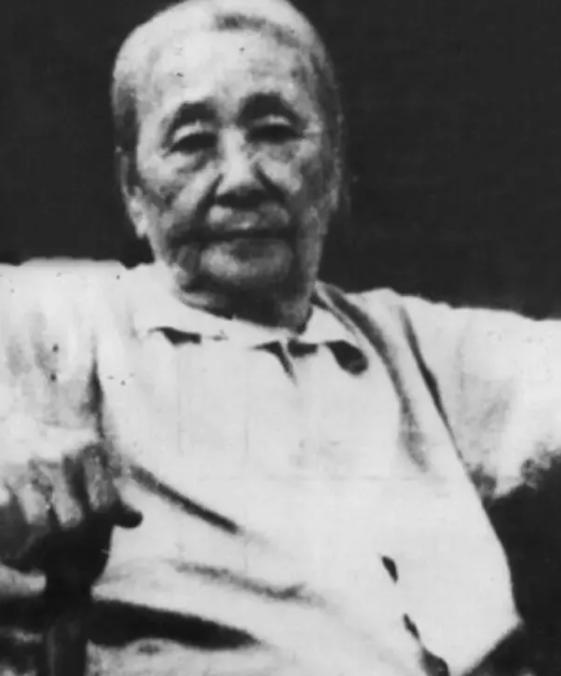

1924年,老师在课堂上打了8岁的张学思十手板,张学思哇哇大哭:“我爸是张作霖!我回去就让他毙了你。”没想到大帅府直接把电话打给了老师,不过电话那头,一个女人却说道:“打得好!重谢! 课堂上,竹板啪地落下,八岁的张学思疼得大哭。老师冷着脸,一字一句宣布要罚十下。孩子含着泪喊出一句:“我爸是张作霖!”教室瞬间安静,连粉笔都掉在地上。 几个学生面面相觑,没人敢动。那年奉天城风紧,帅府的名头比城墙还高。传闻里,大帅一句话能让人荣华,也能让人消失。 故事说得离奇。老师当晚被叫进电话房,心里直打鼓。电话那头传来一个女人的声音,语气平静:“打得好,重谢。 ”一句话传遍了整座城。到底是谁?有人说是张夫人,有人说是张作霖身边的女眷。故事越传越玄,仿佛每个奉天人都听过。可查档案、翻旧报,都没有留下只字记录。真相像雾一样,摸不清,散不去。 张学思的童年确实与众不同。出生在张作霖家中,身份不凡,却偏偏被送去普通学校读书。张作霖讲究家法,孩子再多,也得守规矩。 那时奉天的学生都穿长衫背书包,张家少爷照样排队打饭。家仆送到校门口便退下,不许插手。学校规矩严,打手板是家常事。一个小孩受了罚哭喊父亲名字,并不稀奇,只是传到了外头,就成了传奇。 真正能找到的记录,是这个少年后来的人生。张学思长大后进了同泽中学,又转到北平汇文。课本换了几次,枪炮的声音却没断过。东北的天渐冷,奉天的街头开始挂满军报。 1931年风云突变,日军南下,他亲眼看到城里飘起奇怪的旗帜。那一刻,他决定走另一条路。几个月后,他离家远行,从少帅弟弟变成普通学生,从公子哥成了革命者。 他十九岁那年入党。那是个悄无声息的决定,没有家书,没有告别。组织派他进东北军做兵运工作,身份藏得极深。张作霖早已不在,家族的光环也失去意义。 张学思把名字藏在军队名单里,跟着队伍南下北上,夜里在油灯下画作战图。谁能想到,当年课堂上哭鼻子的孩子,会在几十年后成为共和国的海军将领。 抗战爆发,他进入延安。山路陡,风沙刮脸,他背着背包走在队伍最前头。训练、讲课、带队、巡查,一天到晚不停。抗大三分校的营房常常灯火通明。 张学思那时还年轻,精力充足,喜欢拿地图研究战例。敌后战场形势复杂,他总是带几个人深入前线。文件里留下的只有职位和日期,看不到那些夜色下的细节。 解放战争时期,他担任辽宁军区司令,带队整编,筹建学校。新中国成立后,军队改制,张学思被调往海军系统,参与创办海军学校。 那时候物资紧张,操场铺着碎石,宿舍只有木床。他笑称“海军从陆地起航”,一句玩笑后来成了教材里的名句。1955年授衔,他成了共和国首批少将之一。 1960年代,他仍在海军岗位。出差、开会、看图纸、跑码头。老战友形容他脾气急,说话快,走路带风。那种节奏感像留在骨头里的军令。 直到生命最后几年,他还在研究舰艇教学方案。1970年夏天,他在北京病逝。档案里只有一句备注:“工作到最后一天。” 再回头看那段奉天的传闻。有人说那通电话体现了张作霖家教,有人说是夫人行事果决。可从未有档案、报纸或回忆录提及。 那时代的电话机笨重,帅府内外的来往记录都有人掌握,若真有那样一通电话,照理该留下痕迹。可几十年过去,查遍报刊库与档案索引,都找不到对应线索。 民间的故事爱夸张,也爱留下悬念。一个母亲赞成老师打孩子,这种反转太有戏剧性。传久了,真假模糊,反倒被当成性格注脚。 有人说那体现张作霖治家的严厉,也有人拿来当家风教材。可历史的严谨不靠想象,真正的张家子弟,更多的是在硝烟与风浪中打拼。 张学思的后半生与“我爸是张作霖”那句话再无关系。他走的路与家族的军阀背景渐行渐远,从东北少帅之家到共和国海军的建设者,跨度惊人。 有人称他是“从大帅府走出来的红色将军”,这称谓更贴切。比起那通真假难辨的电话,他留下的,是实打实的事业。 故事依旧在流传。有人把它讲给学生听,用来说明家风;有人在茶馆里添油加醋,说那声音来自“张夫人”。 真真假假,终究成了历史边角。真实的记录却告诉人们:张学思并非生来传奇,而是在风浪里靠脚印走出一条路。 奉天的老电话早已成了文物。人们站在展柜前,看着那铜铃形的听筒,想起故事里的那句“打得好,重谢”。铃声仿佛仍在回荡,只是没人能确定,那通电话到底有没有打过。