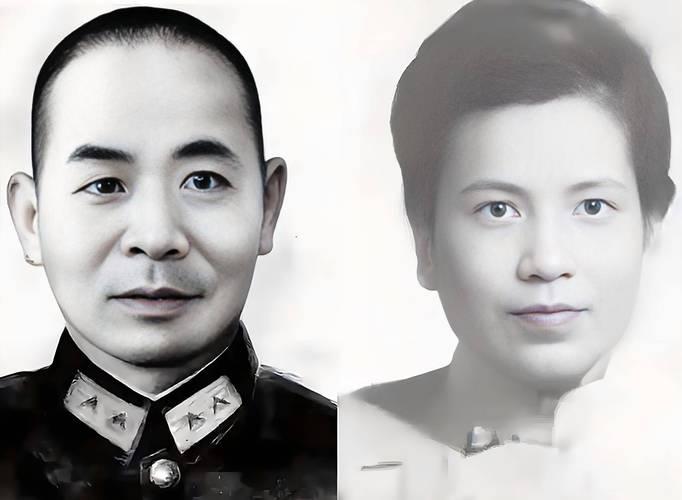

1991年,81岁谷正文的养女哭着进门,说老公出轨了。谷正文立即找到女婿,摸出小刀,对着女婿就捅。 台北一九九一年,大学办公楼里,太阳光打在地上,晃眼睛,地上躺着一个穿白衬衫的人,身上都是血,一圈人围着看,没一个敢上去的,那气氛怪得很,一个拄拐杖的老头,手上有血,就站在那儿,八十多岁的谷正文,退役的将军,台湾白色恐怖时期的大人物,谁见了都躲着,他手里那把刀,跟了十几年,干过的事数不过来,这次捅的不是别人,是他女婿。 这事儿是不是杀人,他不管,他就是动手,怎么下刀是他的事,别人怎么说,他不在乎。 他山西人,读过北大,后来世道乱了,书不读了,去了军统,戴笠都说过他,这人行,手够黑,脑子也好使,什么脏活都能干,一九四六年那次出名了,破了地下党的电台,怎么搞到的没人知道,反正名单拿到了,抓人,地下室里,十几个人嘴硬,他亲自来,开枪的时候眼睛都不眨,整个北平,都是他镇着。 到了台湾,保密局里谁不知道他,他说一不二,一九五二年的鹿窟事件,一锅端,三十五个人没了,几百个关一辈子,就是他办的,还有一九五五年那个克什米尔公主号,本来要炸周恩来,在香港机场放了定时炸弹,飞机是炸了,十六个人没了,可目标没在上面,后来为了封口,把自己的线人也给处理了,手法利索,他自己说过,杀人和杀猪,没什么两样。 家里四个老婆,十个孩子,一个不剩全跑了,他总觉得有人要害他,自己人也信不过,吃饭得别人先尝,茶水从来不碰,他第三个老婆给他下毒,被他发现了,从那以后更小心,他小女儿给他送鸡汤,他直接当成特务,掏枪就打,女儿哭着跑了,再也没回来,剩下的孩子也都走了,谁也不想跟他过,他一个人住个大宅子,窗户全换成防弹的,院子拉上铁丝网,养了三条大狼狗,保姆换了一个又一个,没人干得长,他说别人靠不住,其实谁知道呢,那房子跟个碉堡一样。 就一个人他信,谷美杏,没血缘关系,外面说法很多,有的说是他手下的孤儿,有的说她爹就是当年被他毙了的交通员,谷正文从没说过,把她接回家,供她上大学,给她找工作,当老师,让她管自己叫爸,她做的饭,他就敢吃,她讲的话,他就听,比他那十个亲儿子都亲,他自己说的,谷美杏也说,他脾气是怪,但人不坏,一直到那天出事。 就那天,一九九一年,谷美杏红着眼圈推门进来,说她老公跟女助教搞到一块儿了,她去问还被骂了一顿,谷正文当时正在看他那本白色恐怖的回忆录,听完这话,手指头不动了,把书一合,眼神都变了,没多说一个字,就一句“带我去找他”,站起来,顺手就把那把不离身的小刀插在腰里,他要去干嘛,他自己清楚。 大学走廊里全是学生,谷美杏老公看见他,还笑着打招呼,问他怎么来了,谷正文脸上没表情,说你最近挺忙啊,家都不回了,那男的一愣,话还没说出口,老头二话不说,蹲下就抽刀,第一刀就扎在屁股上,那男的叫得跟杀猪一样,转身想跑,领子一把被抓住,第二刀就划在了腰上,血一下子就出来了,地砖都红了,学生们吓得尖叫着跑开,谷正文手稳得很,一点不抖,要不是谷美杏扑上来死死抱住他,估计还有第三刀,他女儿哭着喊别杀了,胳膊箍得紧紧的,那男的跪在地上,一边磕头一边认错,谷正文站那儿,刀举在半空,好几秒才放下来,让人回家。 后来女婿送医院,命是保住了,谷正文被带走问话,他年纪大了,又是退役将军,没多久就放了,这事儿过去了,可俩人的关系也完了,谷美杏从那以后就冷下来了,电话越来越少,过节也不来了,她眼里那个“慈父”没了,只剩一个杀人不眨眼的特务,谷正文心里明白,也没问过,只是把家里的窗户又加厚了一层,偶尔跟人提起,只说“她忙”,再也不提女儿两个字。 二零零七年,谷正文在台北医院死了,病床前一个人没有,没有追悼会,没有花圈,老同事一个没来,十个亲生孩子,也没一个露面,谷美杏来了,签了个死亡证明,一句话没说就走了,墓碑上只有名字和生卒年份,什么军衔,什么官职,一个字都没刻,埋在哪儿新闻里也查不到,一辈子的风光和狠辣,最后就这么收场。 一个人要是习惯了用刀子说话,最后也只能把自己关起来,他自己说过,怕没人记得他,结果呢,真没人记得,也没人想记,他自己怕是也不敢回想,路是自己选的,最后也就那样了。