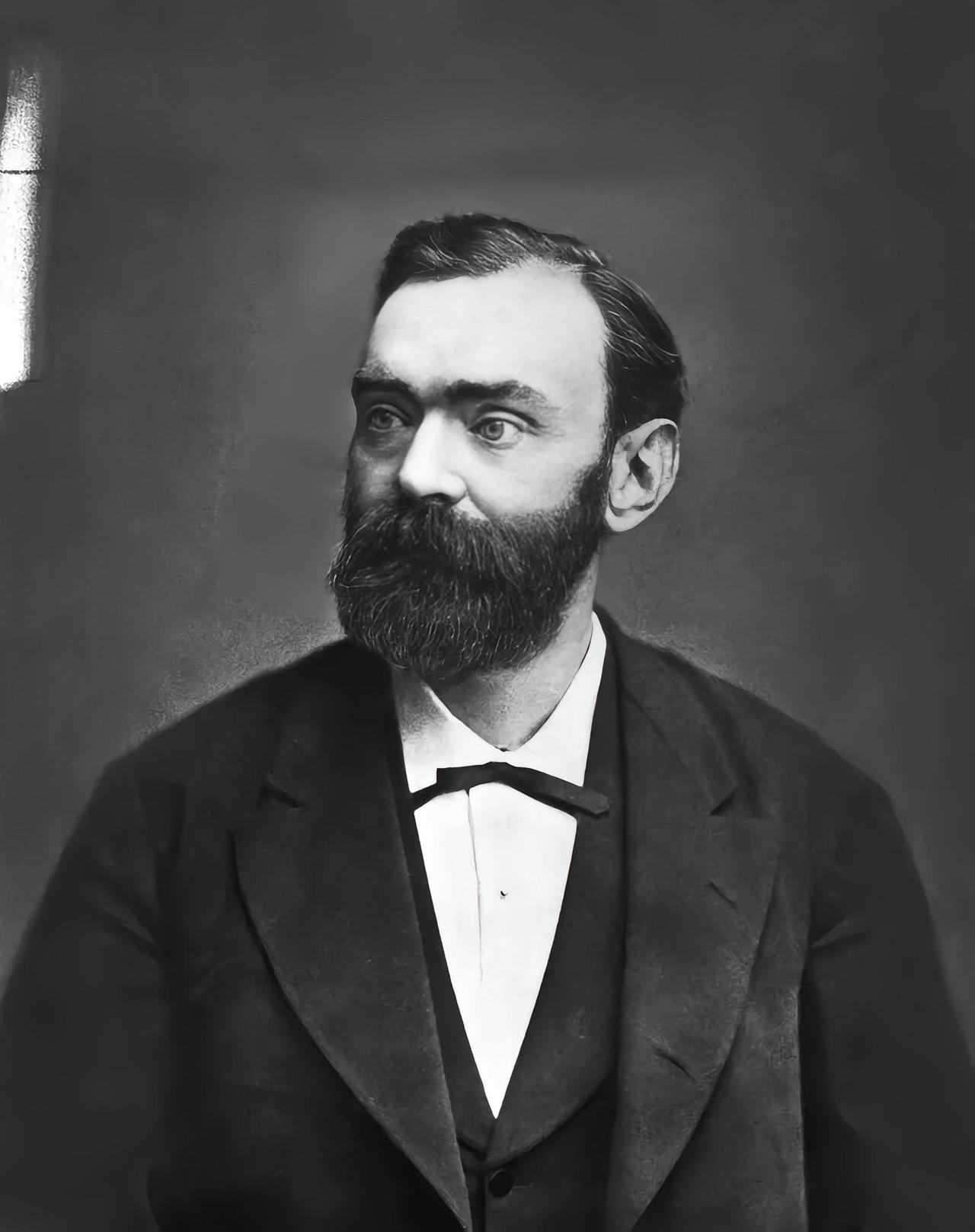

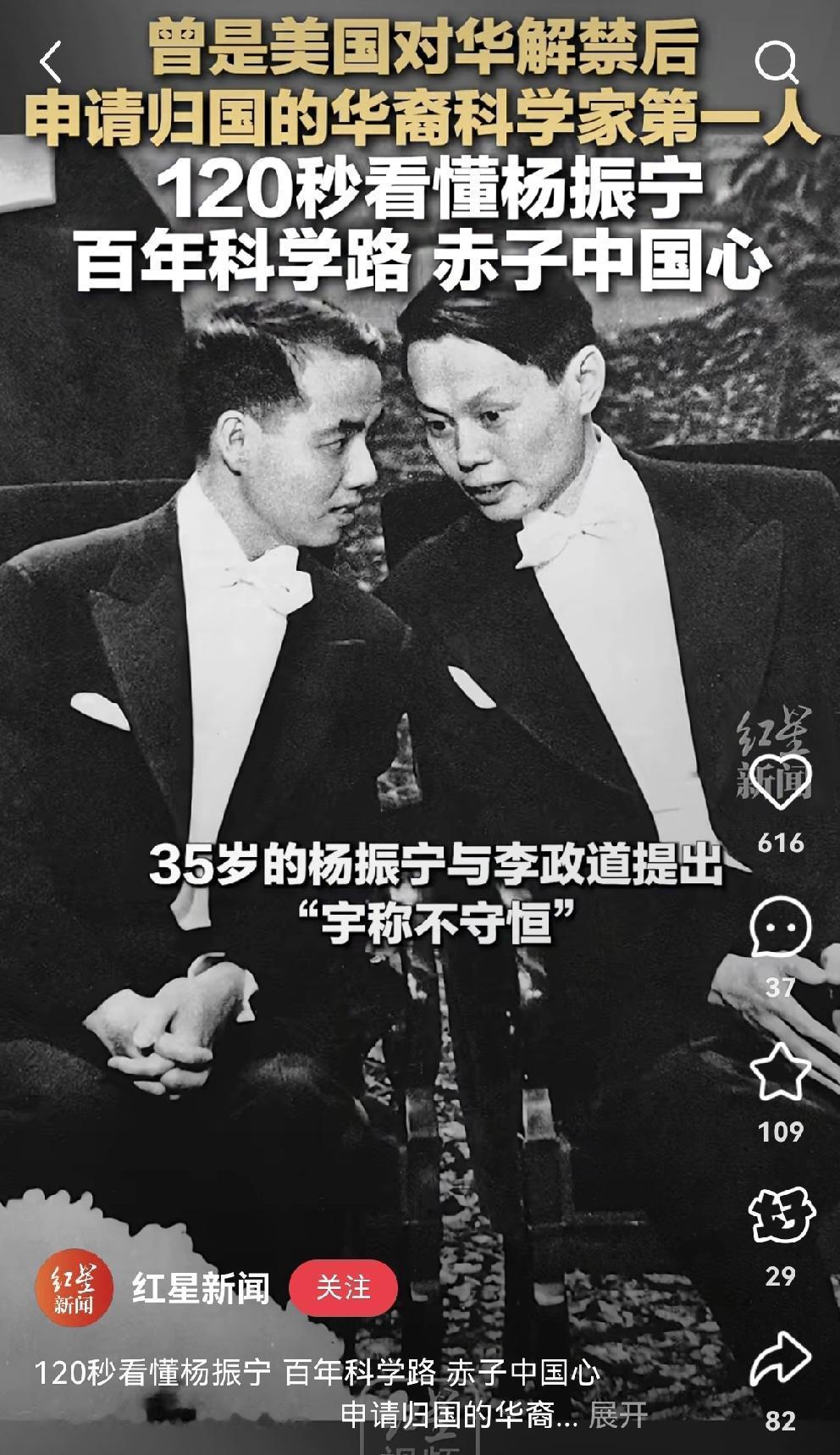

1896年,诺贝尔去世,留下了高达14亿的遗产,被用于设立诺贝尔奖。然而,120年过去了,14亿不但没有减少,反而越来越多…… 每年诺贝尔奖公布的时候,除了看谁拿奖,很多人还有个疑问:诺贝尔去世都120多年了,他当年留下的那笔钱怎么还没花完?甚至越滚越多? 要知道,1896年他去世时留下的遗产是3100万瑞典克朗,按现在的购买力,大概相当于22亿克朗,折合人民币十四亿左右。 可到了2024年底,这笔钱已经变成了将近68亿克朗,整整涨220多倍。 说它会“自己生钱”,一点也不夸张。 其实刚开始那几十年,这笔钱差点发不出奖来。 诺贝尔在遗嘱里写得死死的,钱必须投资在“安全的证券”上。 于是基金会只能去买国债、市政债券,偶尔买点斯德哥尔摩的房子。 这种保守的投资方式在通货膨胀面前几乎毫无还手之力。 几十年下来,钱还在,购买力却掉了七八成。 1901年第一次发奖时,单项奖金是15万克朗,可后来一路缩水,连颁奖的体面都快保不住。 转机出现在1950年。 那年瑞典政府终于松口,允许诺贝尔基金会投资股票。 再到1970年,投资范围彻底放开,基金会这才真正找到“赚钱的门道”。 赶上战后全球经济复苏、股市大涨,特别是八十年代美股狂飙的时候,基金会赚得盆满钵满。 1993年底,总资产已经涨到21亿克朗,比成立时翻了七十多倍。 诺贝尔基金会自己不炒股、不买债,而是请全球最顶级的投资机构帮忙管理。 名单里全是大名鼎鼎的公司,贝莱德、红杉资本、凯雷集团、Two Sigma、文艺复兴科技…… 这些机构的基金,动辄涉及科技、新能源、房地产、对冲策略等热门领域。 就像请世界上最会赚钱的人替自己管钱,基金会只负责把风险控制好。 他们的投资策略也很稳,不赌短线,讲究长期复利。 基金会给自己定了目标:每年要拿到至少3%的“通胀后收益”。 意思是,不求暴利,但必须保证财富不被通胀吃掉。 更难得的是,他们还坚持“责任投资”,烟草、煤炭、高污染企业一律不碰。 既符合道德底线,也规避了很多风险。 别看他们赚得多,花的也不少。 光2024年,奖金就发了5500多万克朗,加上评审费、活动开支、基金会运营成本,一年要花掉1.3亿多克朗。 可问题是,人家那年资产增值了5.6亿克朗,花完还有盈余,这就是“越花越多”的底气。 另外,经济学奖的奖金其实不是这笔钱出的,是瑞典央行后来赞助的,也算替基金会省下了一笔。 从只敢买国债的小心翼翼,到现在遍布全球的专业投资组合,诺贝尔基金会能让一笔遗产“富过百年”,靠的不是运气,而是眼光和纪律。 他们从来不追风口,也不怕市场震荡,只信一个道理:长期投资、稳中求进。 回头看,诺贝尔奖的“财富秘诀”其实很朴素,钱如果只是放着不动,迟早会被通胀吞掉, 只有让它在正确的地方运转,才能越滚越大。 这笔钱撑起了一个多世纪的科学荣耀,也说明一个最简单的理财道理:别想着一夜暴富,也别抱着钱不动弹。 稳扎稳打、让专业的人做专业的事,时间自然会给出最好的回报。 对此你怎么看? 信源:中国财富网

悟随

怎么算的,3100万相当于现在的22亿克朗,现在68亿克朗,怎么就翻了220倍。按购买力应该是3倍才对吧