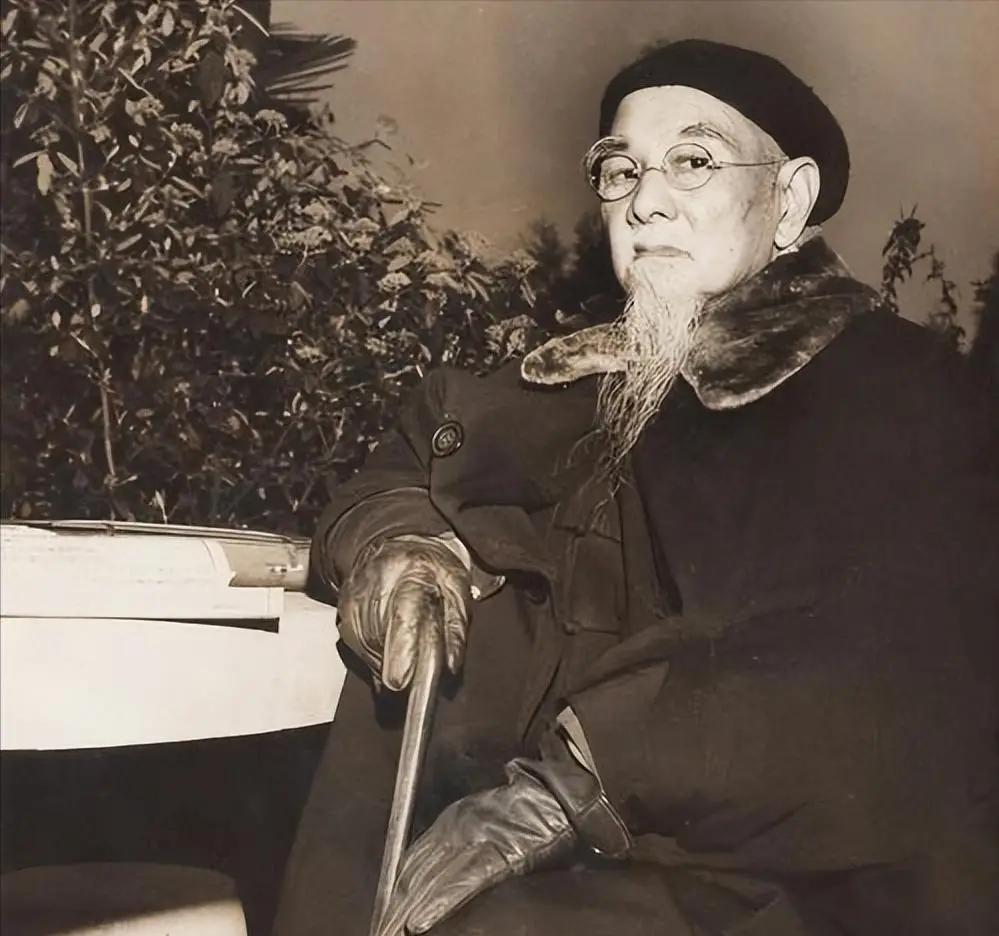

1936年,蒋介石在西安脱险后,在南京下飞机,何应钦第一个上去迎接,蒋介石却冷淡的绕开他走到一位老者面前,深深的鞠了一躬。 飞机一落地,蒋介石才从西安那边出来,脸上还有伤,气都还没喘匀,南京机场上黑压压全是人,何应钦第一个就冲上去了,手都伸出来了,蒋介石眼皮都没抬一下,身子一侧就绕过去了,林森站得远,一身灰袍子,不显眼,蒋介石直直走过去,一个大鞠躬,那角度,弯得吓人,足足停了两三秒,在场的人全看傻了,国民党里头最讲究个身份规矩,他这一出,谁都看懂了,这不是客气,这是在表态。 何应钦是谁,中央军的大佬,蒋介石的铁杆心腹,按说这是救驾的大功臣,蒋介石该拉着手不放才对,可西安出事那会儿,何应钦在南京急得不行,又是要东征平叛,又是连着开会,架势做得特别足,蒋介石心里跟明镜似的,谁是真想救他,谁是想趁着乱子捞一把,他又不傻,南京当时那气氛,主战派一个个都快把刀亮出来了,他人在西安都听得一清二楚,所以飞机一停,何应钦那手伸过来,蒋介石点个头就算给面子了,眼神都没给一个,直接走开。 林森就不一样了,他不往前凑,也不抢这个镜头,就安安静静站后头,蒋介石过去,一躬到底,他敬的不是那个“国民政府主席”的空名头,他敬的是西安那阵子,林森在南京没跟着添乱,把整个局面给稳住了,这才给宋家那俩姐妹争取到了谈判的时间,蒋介石这条命,就是这么一点点拖回来的。 林森没有直接派兵救人,可他压住了南京那帮想动武的人,宋子文宋美龄才能放开手脚去谈,这时间就是林森给的,蒋介石心里清楚,关键时候,能稳得住场子,不给你捅娄子的,比那些只会喊口号的派系人物有用多了。 林森这人算不上什么能人,不争权,不拉帮结派,也从不惹事,就这三条,让他在国民党那堆厉害角色里活得很明白,胡汉民、汪精卫那些都是狠人,林森就在他们边上安稳待着,蒋介石早期对他,有尊敬,也有防备,毕竟是元老,在党内有声望,就让他当个主席,实权全攥在自己手里,林森自己也清楚得很,这个牌坊就好好当着,直到局势真变了,他才往前走一小步,西安事变时那句“慢点动手”,声音不大,可蒋介石听进去了,心里觉得踏实。 有人说林森是老狐狸,也有人说他就是个混日子的稻草人,可那种分寸感,那种老牌政客身上少有的克制,在最要命的时候,不添乱,就是对大局最好的贡献。 蒋介石这一下,其实是在给自己那套信任体系重新排队,西安走一遭,他算是看透了,自己人有时候最靠不住,军权党权都抓在手里,宋家兄弟、何应钦、陈诚,哪个不是指着他吃饭,可真到出事的时候,有的人想动刀子,有的人就装糊涂,反倒是林森那句“慢点”,把他的命给拽住了。 所以这一躬,不是一时冲动,是告诉所有人,谁在关键时候拉过他一把,谁才是他以后身边的人,林森也没拿这事去邀功,后面开什么“请安大会”他都懒得去,自个儿回家批文件去了,蒋介石看在眼里,记在心里,这种不争不抢,关键时候还靠得住的人,真是越看越顺眼。 那之后,蒋介石对林森,信得多了,写信也多,礼数也足,有事会提前打招呼,事后还要写信感谢,林森还是老样子,不怎么插手具体事务,可在蒋介石心里,已经把他当成一个政治上的靠山了。 到1943年,林森在重庆出了车祸,脑溢血,蒋介石一连好几天都往医院跑,送药送人,派最好的医生,林森走了以后,蒋介石下令全城下半旗,所有机关停工三天,葬礼规格是国葬、公葬、国民党葬三合一,鸣礼炮一百零一响,党旗盖着棺材,灵柩送进歌乐山,还专门留了款子,说等抗战胜利了,一定要运回南京再办一次。 林森那个“主席”的头衔没那么重要,蒋介石记着的是,在自己最难的时候,这个人没添乱,没落井下石,有些人一辈子没干过什么惊天动地的大事,可每次大事来的时候,他总能在那稳着,林森就是这种人,蒋介石不是不懂,只是明白得有点晚。 那一躬,补的是一份人情,也是补上的一堂课,林森走了,南京有好几条街,福建有好几个县都改名叫“林森路”,这是纪念,也是他自己的一点私人心意。 林森没当过英雄,也不是什么强人,他没本事翻天覆地,也没那个胆子去主宰局势,可很多时候,能撑住场子的,往往不是那个最有本事的人,而是那个最稳的人。 蒋介石能从西安活着回来,国民党那副架子能撑到抗战胜利,林森在后面袖着手,稳住了那条底线,所以那一躬,蒋介石不是鞠给林森一个人,是鞠给了过去那些看错人、信错事的日子。