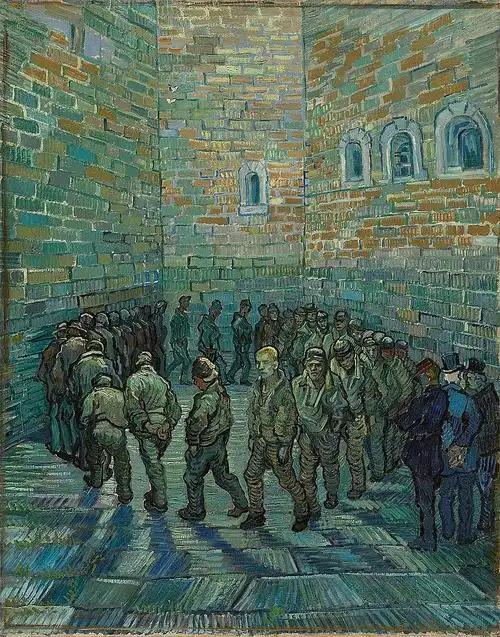

中国与西方的交往,把对方当作智商正常人格平等的对象进行交流,发现很累,交流很费劲。只有把对方当作罪犯进行对待,好像就合适多了。 这种感受其实戳中了中西方交往里一层很微妙的现实,不是说谁真的智商有问题,而是两边从根上就带着不一样的“沟通密码”,硬要按平等温和的路子走,往往会卡在各种看不见的坎上,反倒不如摆开“把规矩讲死”的架势来得顺畅。 先从最日常的沟通模式说起,美国学者霍尔提过一个“高语境”和“低语境”的概念,中国就属于典型的高语境文化,说话做事习惯留三分余地,很多意思藏在语境里,比如谈判时说“再研究一下”,潜台词可能是“不太同意”,但不会直接挑明。 可西方大多是低语境文化,讲究信息得明码实价地说出来,德国、美国这些国家的人,听不出话外音不说,还会觉得这种含蓄是不真诚、绕弯子。 语言学家萨莫瓦做过研究,面对面交流里,只有35%的信息靠语言传递,剩下65%全靠表情、手势这些非语言信号,可中西方对这些信号的解读天差地别。 中国人开会时点头可能只是表示“在听”,西方人却会当成“同意”,等后续执行出了偏差,再回头掰扯,只会越说越累,最后两边都觉得对方在故意找茬。 这种时候要是一开始就把“丑话说在前面”,像对待需要明确边界的对象那样把权责一条条列清楚,反而能避免后续的拉扯。 再往深了说,价值观的底子就不一样,中国这边讲“天下为公”的集体主义,做事习惯从整体出发,比如疫情期间的防控措施,优先考虑的是群体安全,可西方信奉个人主义,把个人自由看得比什么都重,会觉得这种集体安排是“侵犯权利”。 法国汉学家汪德迈就观察过,西方的人文主义里,个人利益永远高于集体,而中国文化里人是宇宙的一部分,讲究“天人合一”的整体观。 这种差异不是靠讲道理能弥合的,比如中国企业去欧洲建厂,想搞员工集体宿舍、食堂,本意是方便大家,却会被当地工会指责“干涉私人生活”;反过来西方企业来中国,搞“弹性考勤”却发现员工反而不适应,觉得管理松散。 要是一开始就抱着“对方可能不按常理出牌”的心态,像对待需要严格规范的对象那样,把每一条规则都定死,反而能少些不必要的期待和失望。 经贸领域的摩擦更能说明问题,2018年以来的中美贸易争端,表面看是关税和贸易逆差的问题,美国一直拿3752亿美元的对华货物逆差说事儿,可实际上是担心中国产业升级威胁到它的霸权。 中国一开始抱着平等协商的态度去谈,愿意增加进口、完善知识产权保护,可美方反而得寸进尺,把关税从10%提到25%,后来甚至加到145%,还把多家中国实体列入管制清单,明摆着不是想解决问题,而是想压制中国发展。 直到中方也采取反制措施,把关税提到125%,摆出“你敢出手我就敢接招”的架势,美方才坐回谈判桌,最终取消了91%的加征关税。 这种经历多了就会发现,温和的沟通在霸权思维面前没用,反而得像对待有违规倾向的对象那样,亮出底线和反制手段,对方才会真正坐下来谈。 历史上的文化交流也藏着类似的规律,晚明时利玛窦来中国传基督教,一开始顺着中国的规矩,穿儒服、学汉语,甚至把“上帝”和儒家的“天”挂钩,康熙都认可了“利玛窦规矩”,可罗马教廷非要较真,禁止中国教徒祭祖,结果基督教在中国始终没真正扎根。 反倒是佛教传入中国时,高僧们主动调整,用“格义”的方法把佛教理论和儒家伦理结合,还编了“二十四孝”这样的册子,才慢慢融入中国文化。 这说明西方很多时候认死理,不懂得变通,你跟它讲“求同存异”的大道理,它反而觉得你在妥协退让,可要是明确划出“哪些底线不能碰”,像对待需要划定边界的对象那样立好规矩,它反而会学着适应。 现在的国际舆论场更是如此,西方总拿价值观当武器,把自己的标准说成“普世真理”,动辄指责中国“不民主”“不自由”,可实际上它自己的民主早就出了问题,政党政治变成了权力争夺,社会分裂越来越严重。 中国一开始想解释“中国的民主是全过程人民民主”,拿出脱贫攻坚、疫情防控的成果当证据,可西方媒体根本不看,照样抹黑。 后来中国不再刻意辩解,而是直接拿出事实反击,比如公布美国种族歧视的数据、揭露其人权问题,像对待需要驳斥的不实指控那样,一条条摆证据,反而让更多人看清了西方的双重标准。 说到底,这种“累”不是因为谁智商低,而是因为两边的思维逻辑、利益诉求、文化底色差得太远,平等温和的沟通往往会被解读成软弱或敷衍。 而把对方当作需要严格规范、明确底线的对象,不是说真要把谁当罪犯,而是摸清了打交道的规律——在对方没有真正建立平等意识之前,只有先立好规矩、亮明底线,才能让交流回到对等的轨道上。 这不是不想温和,而是被现实教会的生存技巧,毕竟光有诚意不够,还得有让对方正视你的底气和手段。