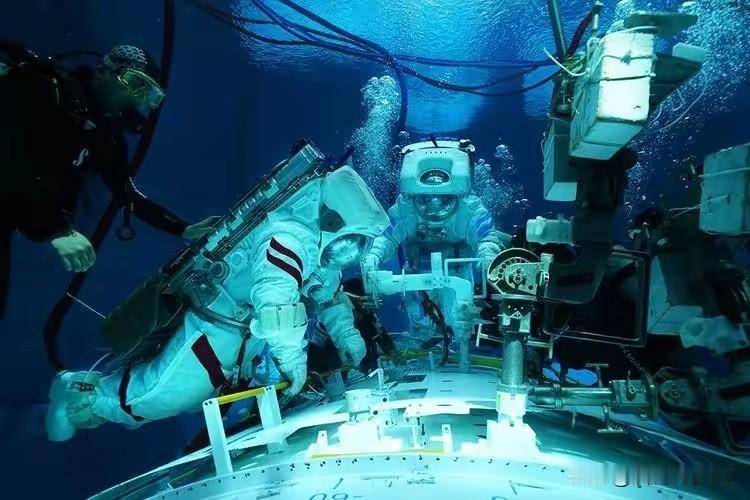

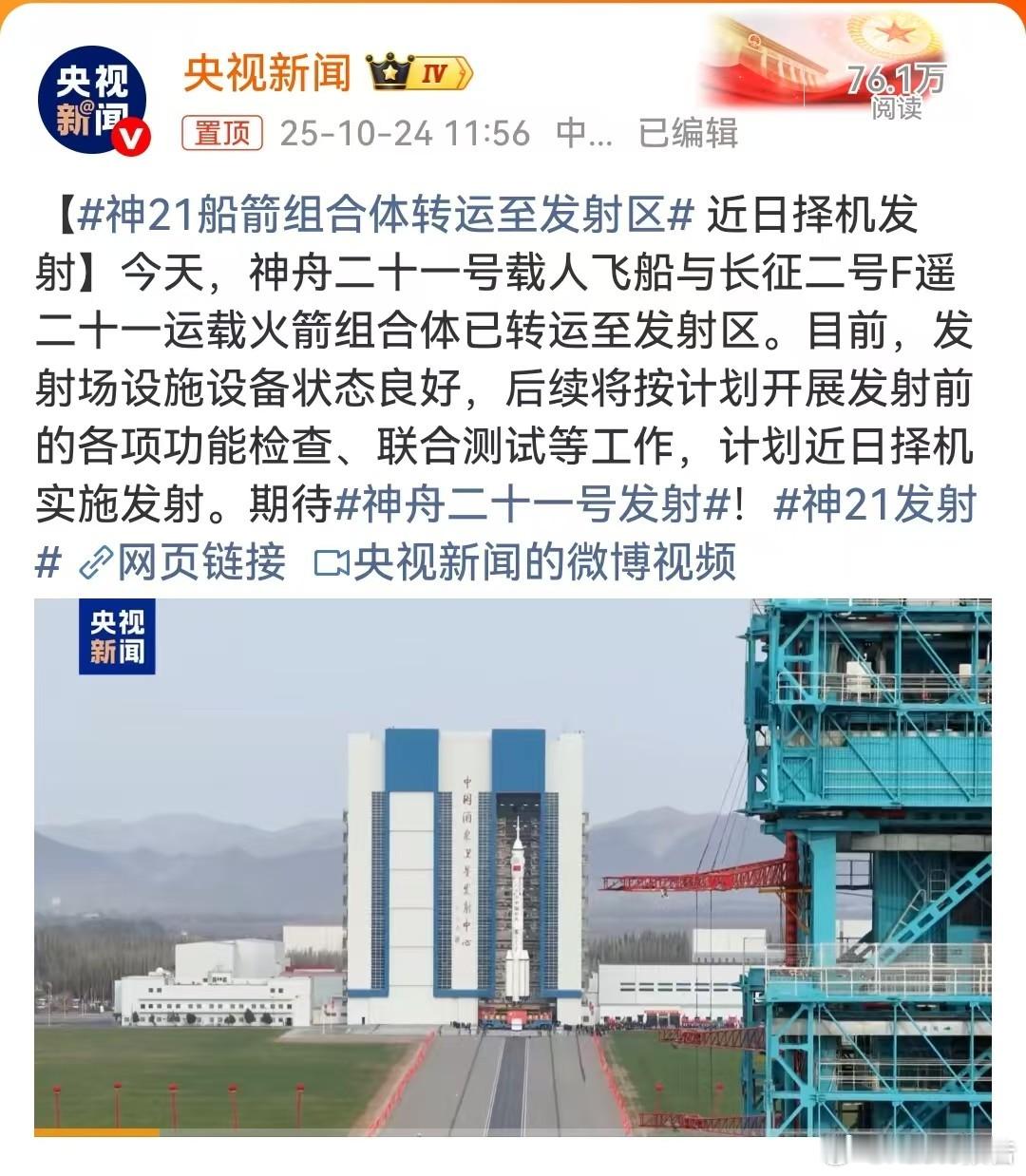

神舟二十一号誓师动员:3人乘组将亮相出征,会有港澳航天员吗? 誓师大会在酒泉卫星发射中心一召开,整个航天圈都绷紧了神经——这可不是常规的仪式,是任务箭在弦上的信号。公开的禁航公告早就透了底,神舟二十一号预计10月31日深夜发射,而神舟二十号乘组要等到11月5日才返回,这种“新乘组先上、老乘组后归”的安排,意味着空间站将实现真正的“无缝换班”。更让人感慨的是,这次执行任务的飞船,其实早就在发射场当了五个多月的“备胎”,一直处于待命救援状态,就怕神舟二十号在轨出意外,这“发一备一”的策略,藏着对航天员生命的极致珍视。 大家最关心的3人乘组,其实上半年就已确定人选并进入针对性训练,但官方咬死了保密规矩,非要等到发布会才揭晓。网上传叶光富或张陆可能担任指令长,虽没实锤,却也符合惯例——我国航天向来喜欢让有经验的“老大哥”带队,比如神舟十九号就是第二批航天员蔡旭哲带着两名“90后”新人出征 。这些没露面的航天员,这会儿恐怕正反复演练对接流程,毕竟他们要接手的不仅是空间站日常运维,还得配合地面完成扩展舱段的前期测试,任务密度比前几年高多了。 至于所有人都在问的港澳航天员,答案其实早就藏在官方表态里。杨利伟3月就说得明明白白,港澳载荷专家不会上神舟二十一号,李家超7月更直接给出了时间表:最快2026年才能飞天。这不是故意吊胃口,航天训练的严苛远超常人想象。第四批预备航天员去年8月才入队,光是基础理论和体质训练就耗了大半年,港澳专家还得额外补普通话和载人航天精神课程,饮食上也得适应新食谱。更关键的是,他们作为载荷专家,要掌握的空间实验操作、设备维护技能,必须经过模拟失重、出舱体验等上百项考核,少一项都拿不到飞行资质 。 有人觉得等一年太久,可对比航天驾驶员的训练周期,这已经算快的了。第三批航天员从入选到飞天平均用了四年,而第四批还得兼顾载人登月任务,未来还要学驾驶月球车、做地质科考,现在的每一分等待都是在攒底气。香港那位备受关注的黎家盈,这段时间正和澳门的同伴一起泡在模拟器里,他们的训练内容里甚至包含了嫦娥八号任务的机械人操作,毕竟香港团队已经牵头拿下了月面作业机械人的研发任务,未来他们� �天很可能要亲手操作自己参与研发的设备 。 这次神舟二十一号的乘组虽然没有港澳面孔,却藏着另一个信号:中国空间站的大门正在向世界敞开。巴基斯坦的两名航天员已经来华受训,一年后就可能以载荷专家身份进驻,他们将成为首个进入中国空间站的外国团队 。这和某些国家搞技术封锁的做法截然不同,我们既把安全底线攥在自己手里(船箭备份、乘组提前特训),又愿意分享平台,这种底气不是凭空来的。 为什么航天任务从不搞“速成”?为什么港澳航天员必须等足训练周期?因为在太空中,任何一个微小的失误都可能酿成灾难。从杨利伟首飞时的共振考验,到现在的常态化驻留,中国航天的每一步都踩在“严谨”二字上。港澳专家的飞天梦值得期待,但更值得尊重的,是这份不急于求成、对科学敬畏的态度。 2026年的神舟二十二号,我们能看到港澳航天员的身影吗?他们会带着怎样的实验任务进入太空? 这场跨越山海的航天追梦,从来不是某个人的冲刺,而是一个国家的接力。从“发一备一”的安全预案,到面向港澳的人才选拔,再到对国际伙伴的开放合作,藏着的都是“稳扎稳打”的智慧。各位读者你们怎么看?欢迎在评论区讨论。