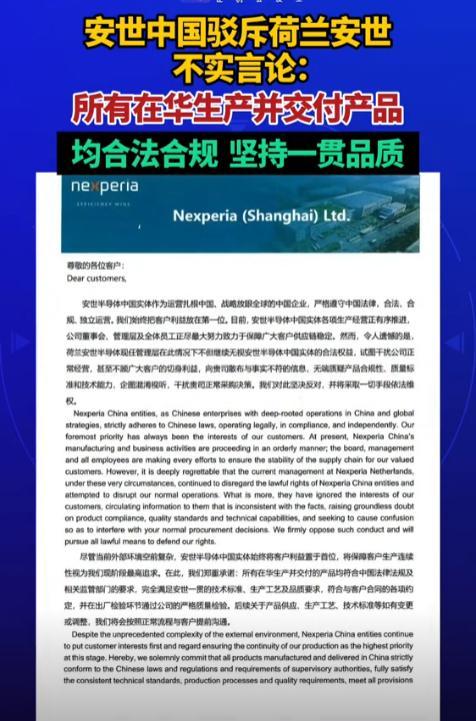

想不到吧?堂堂一国首相,竟然可以如此不顾体面! 荷兰首相斯霍夫在布鲁塞尔峰会的走廊里,向德国总理的抱怨听起来更像是一种无奈的辩解。 这一幕,恰好浓缩了整场风波的核心悖论:一个主权国家,如何在法律上百分百地“拥有”了一家公司,却又在物理世界里对它彻彻底底地“失控”? 这不仅仅是一场商业纷争,它更像一出大戏,揭示了“名义所有权”和“实际控制权”在全球化时代,是如何分裂得如此滑稽。 荷兰政府翻出了一部尘封已久的法律武器——源自1952年冷战时期的《经济紧急权力法》。在他们看来,这足以一击致命。 伴随着9月底的一纸法令,安世半导体的CEO张学政被即刻罢免,公司股份被强制交给托管人。法律层面上,位于奈梅亨的总部被成功接管了。 然而,荷兰人很快发现,他们拿下的,只是一个失去了灵魂的“空壳”总部。真正的反击来自物理世界,迅速且精准。 安世的中国公司直接宣布,荷兰总部的解雇令和停薪威胁统统无效,所有薪酬由中国公司负责。供应链被立刻重组,原材料采购全面转向国内。 更致命的是,安世中国绕开了荷兰总部,不仅直接与全球客户对接订单,甚至果断启用了人民币结算业务。 当全球70%的关键封装产能都牢牢扎根在中国时,那份来自荷兰的法律文件,显得苍白无力。荷兰赢得了一份所有权证书,却输掉了一个鲜活跳动的产业实体。 这颗被强行投下的石头,激起的涟漪迅速演变成席卷全球汽车产业的巨浪。 在德国,宝马在慕尼黑的电动车生产线直接停摆一周,大众引以为傲的狼堡工厂,也不得不痛苦地削减了30%的产能,导致工人们因为轮班休假,每月收入锐减近1200欧元。 恐慌的传导链条无远弗届。日本的汽车制造商协会被直接告知,未来的供应无法保证; 而在中国,一些比亚迪热门车型的提车周期,从45天悄然延长到了90天。美国的汽车创新联盟也发出警告,声称最晚到11月,本土工厂就可能面临停产。 这场危机最终还是狠狠地砸回了荷兰自己身上。本土马斯特里赫特工厂产能陡然下降40%,这一情况引发员工强烈不满。 愤怒的他们走上街头表达愤懑,工会亦随之发出抗议之声,以捍卫员工权益。 闻泰科技启动的25亿欧元国际仲裁,和欧洲车企威胁的每日4000万欧元联合索赔,像两座大山压了过来。与此同时,英飞凌等竞争对手已经毫不客气地吞噬了安世5%的市场份额。 为了掩饰这场决策的灾难,斯霍夫首相抛出了一个听起来很“官方”的理由:“CEO管理不善”。 “管理不善”的公司,能在接管前一个季度营收同比增长8%,订单排到次年三月吗?能在全球功率半导体市场稳居第三,其车规级芯片被每五辆新车中的一辆使用吗? 被罢免时,CEO张学政正在无锡的工厂,和团队讨论如何提升芯片良率。而拼凑起来的真相拼图,则指向了幕后真正的推手:早在6月,美国官员就要求更换CEO;9月中旬,美国商务部长更是亲自到访荷兰施压。 于是,人们看到了斯霍夫在欧盟峰会上狼狈的政治表演:一边向记者高喊“欧洲供应链太脆弱”,暗示责任不在荷兰;一边又私下向德国求援。 最终,10月21日荷兰经济大臣“应约”与中国商务部长会面。这看似寻常的细节,实则蕴含深意,无声却有力地诉说着诸多难以言表之事。 说到底,安世事件是一堂关于全球化时代“权力本质”的公开课。 它冷酷地证明,在今天高度互联的产业链里,任何试图用过时的法律强权去对抗产业逻辑的行为,最终只会将自己困于所设的牢笼。斯霍夫首相急于甩掉的那口“锅”,恐怕会成为压垮荷兰国际商业信誉的沉重负担。