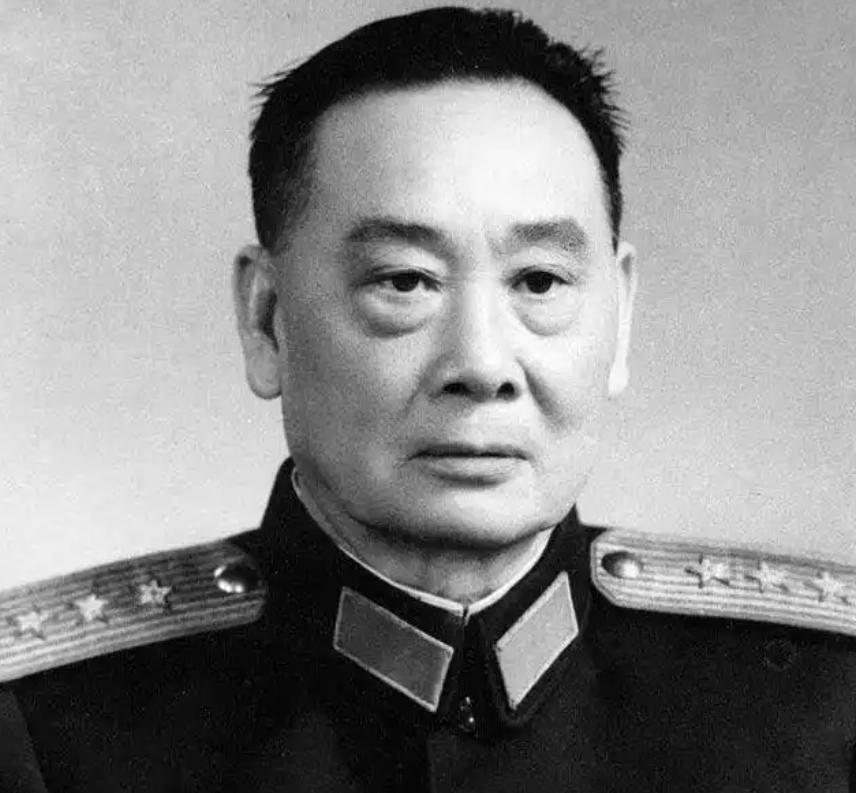

容易被低估的开国上将韦国清。开国授衔时,韦国清被授予上将军衔。他当时在57名开国上将中,资历、实力和名气并不算突出。但后面的个人发展在开国上将中可谓出类拔萃。 韦国清这个人,一路干到上将,也没怎么嚷嚷过自己多能耐。 韦国清是广西东兰人,出身穷苦。母亲死得早,父亲被整死,家也被抄了,少年时候就知道什么叫“家破人亡”——不是形容词,是眼睁睁看着家里塌了。 他十五岁那年就参加了农民自卫队,十九岁,跟着邓小平他们一起打东兰县城。 那会儿哪有啥正规军的概念,一腔热血扛起枪就是战士。他打得猛,老邓也看得准,很快就被编进红七军第三纵队,听的就是共产党的指挥。 红军长征那段,他被安排管干部团特科营——说白了就是负责中央首长安全的,一手护人,一手带兵,还得训练下一拨骨干。后来强渡乌江、夺遵义,他带人修浮桥、抢渡口,还奔袭通安州。 不是显摆,而是没人能闲着。那个时候,说走就走不是诗,是命令一下就得动,后头有没有追兵,前头有没有水泡子,全靠打出来一条道。 他身上有种不声张的硬劲儿,打起仗来眼里没花活,只有结果。 抗战爆发,他转做随营学校校长,训练部队里的军政干部。可他不是只会在屋里带学生的那种人。很快又被派去苏北、淮北一带开辟抗日根据地。 皖南事变之后,敌人抓住空档打了个三十多天的大扫荡,他在朱家岗迎头一击,把这茬敌人踹了回去。后来国民党也掺一脚,他带兵打掉金锁镇日军据点,又在豫皖苏之间穿插,把根据地拉回来了。这一桩一桩,都是窝里反复打磨出来的家底。 解放战争时,他是山东野战军第二纵队的司令员兼政委。 政工、指挥一肩挑。仗打得一仗比一仗狠。白塔埠那年,国民党拉了三十一万大军,想从陇海、胶济两线夹华东野战军。他盯上敌人第42集团军的软肋,连夜布阵,来个“包饺子”,当场拿下郝鹏举,歼敌一万多,枪支弹药收了一堆,敌人连裤子都顾不上穿就跑了。 孟良崮一仗更有意思,敌人想救74师,他把两个纵队堵在青驼寺地区,三天三夜不让对方过,愣是把救兵撂在半道,等林帅那边全歼74师时,他这头烟都快抽干了。 说实话,这种仗,不是脑子快不快的问题,是你敢不敢在阵地上死杵着。 苏北兵团到了淮海战役时成了香饽饽。他们这帮人不怕打,能冲锋也能防守,死磕邱清泉、拖住杜聿明,战场上的缝他总是补得最牢的那个。 他自己回头写《淮海战役中的苏北兵团》,总结了三点经验,说得直白。 第一,要知道上面想干啥,下面得主动跟上节奏。 第二,指挥部别瞎忙,要把劲儿使在刀刃上。 第三,老百姓不是看热闹的,是给你送米送枪的靠山。 这三句话,说穿了就是一套行军打仗的老理儿,但从他嘴里说出来,就觉得沉。 打完这一通仗,本可以歇口气,偏偏又碰上越南那头出事。 1950年,胡志明来中国求援,说法国人打得太狠,越军吃不消。 毛主席一听,不行,不能让法国人在南边站稳了,得帮。他们开会选人,挑来挑去,定下韦国清。理由也简单:能打,有外交谈判经验,还是广西人,到越南沟通方便。 毛主席原本想让他去联合国,或者派去英国当大使,这下让他降回“打前线”的位置,他一口答应,连个皱眉都没有。 他到越南后,七场战役参与了两条线:出主意,带实战。 西北战役那回,他早就看出法国人玩“虚虚实实”,放了个烟雾弹,他反手就放出风声:“咱们要打法军主力。”结果法军阵脚全乱,被打得稀巴烂,越军收复了两万八千平方公里的地盘。 奠边府那场仗更凶,法军重兵驻守,后方是老挝通道,一打通越南就麻烦了。他直接建议武元甲先下手为强,哪怕美国跳出来搞事,也不退缩。他跟武元甲两人凿到底,五十五天鏖战,越军打得法军连人带地都丢了,整个北越全线解放。 顾问团团长不好当,你得知道怎么说,又得知道怎么打。他就守着一个信条:“别当太上皇,出主意,别包办。”这一套下来,越军服他,越南百姓敬他。连胡志明的生日宴都请他和家人一起过,在南宁,场面不大,但情分足。 1955年,他回国被授予上将。 这是当时的最高将衔之一,虽然排不上最前,但战功实实在在。不久后被任命为广西省长。 主政广西二十多年,他干的事一桩桩能数得清。轻工业是死角,他直接去找陈丕显,求来一批上海的轻工厂,还拉来新华印刷厂的二十个技术员,广西工业有了个像样的底。农业那块他最上心,农村出身的人懂旱灾的苦头。他一口气修那板、百东河、澄碧河、西津灌区,年年砸出上亿做农田基建,占全省财政的十二个点,谁说他不懂民生? 1965年他去上海治病,看见法国梧桐铺街的样子,想起南宁也该有点颜色。当场写信给市委书记,提出“绿化、果化、香化”的点子。结果呢?南宁真成了“山清水秀”的城市,一点不假。 他这一生,不声不响走到哪里就干到哪里。 1988年获一级红星功勋荣誉章,1989年去世,七十六岁。人没了,事留下了