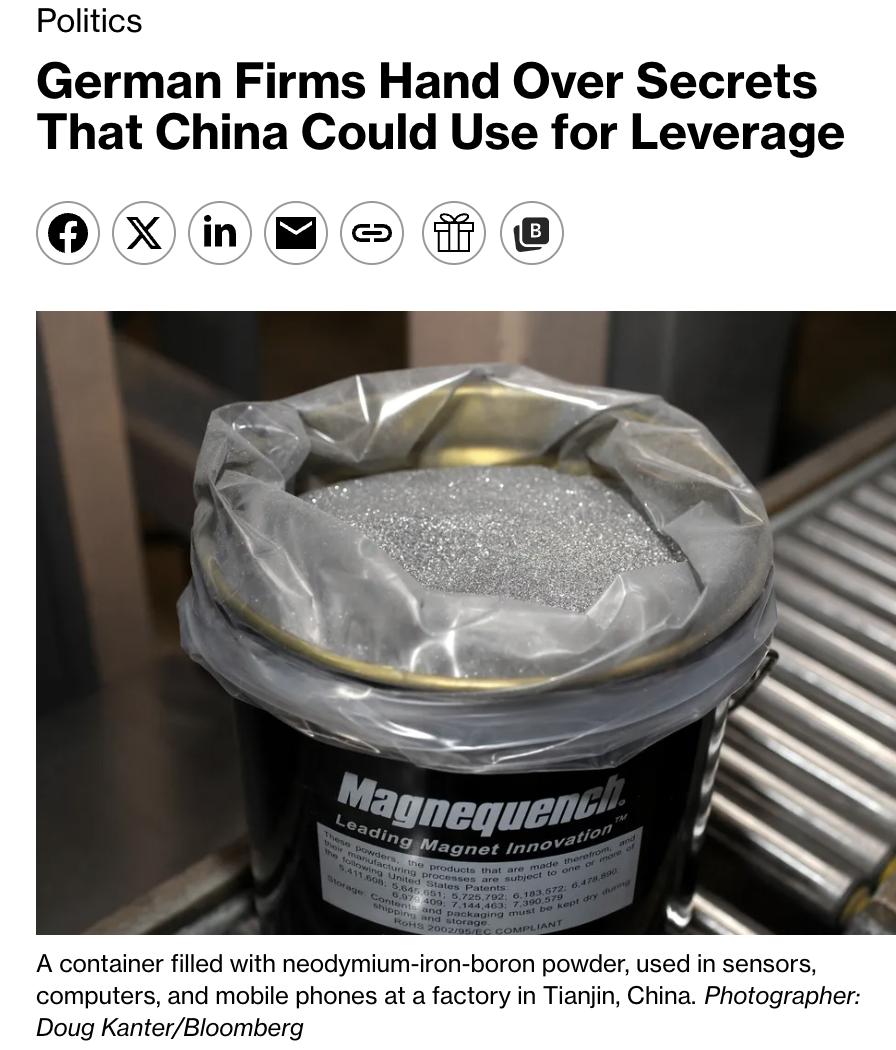

德国称中国无权过问稀土用途,属于经济机密。说这话确实是没有毛病,尊重你也理解你。但是你不买中国的稀土就可以了。我有不卖的权利,也懒得问你的用途了。 可能有人会觉得,这话说得挺有道理,也能理解,但问题是,德国要是这么坚持,别忘了——中国有权选择不卖。 我们不用去问他们要做什么,我们有权利不卖给他们,是的,你不买我没意见,我有的是其他市场,没必要为了一个不想合作的客户而妥协。 听这话不禁让人想起超市里有些顾客,挑三拣四,还嫌包装不够好看,好像稀土是随便什么商品一样。其实大家知道,稀土并不是白菜,不是随便就能找到替代品的。 全球80%的稀土供应量掌握在中国手里,这些年来我们付出了巨大的努力,才从技术上逐步取得了话语权。 而德国这些年也许有点忘了2010年的稀土争端,那时候日本的嘴巴硬得像煮熟的鸭子,结果三周后丰田的生产线就开始限产。 事情没这么简单,德国现在重复着当年日本的错误,只不过他们还没意识到,稀土的事儿不是你说不买就不买的事,历史会教他们的。 让我们来看看德国的情况。德国的汽车产业,尤其是宝马,新能源车生产线每分钟下线一辆,每辆车需要2.5公斤的稀土。 宝马的工程师们应该知道,这个市场上不容易找到可靠的替代品,尤其是在这么短的时间内。 如果德国真的断了与中国的稀土合作,三年的供应商认证周期几乎意味着他们的生产线要停摆。 要替换供应商,付出的成本和时间远不止这么简单,一个小小的供应链断裂,可能会让整个产业链承受无法想象的压力。 柏林那边说得轻松,稀土“属于经济机密”。他们转头却将稀土应用到风力发电机和导弹制导系统上。 你说,这不就像在上演“卖原料不如卖技术”的戏码吗?想想看,中国不单单是在卖稀土原料,更多的是在通过深加工和技术提升,掌握着全球市场的制高点。 我们做的深加工才是致命的杀手锏,能够控制产业链的核心部分。 有些西方政客一边喊市场经济,觉得一切都得按规则走,结果当轮到中国按市场规则出牌时,他们却急得跳脚。 看着就像是玩麻将,自己胡了不说,别人一胡清一色就想掀桌子,中国的市场,早就不是他们能够轻松撼动的。 让我们再来看一些数据,中国稀土储量占全球37%,但我们承担着90%的全球供应,多年来,这样一笔赔本赚吆喝的买卖,中国人也没轻松过。 几十年如一日,我们通过技术攻坚,已经把全球的稀土市场牢牢把握在手里,如今,中国正在重新考虑这笔生意的价值,为什么要一味当个廉价的供应商? 看看北方稀土集团的生产车间,工人们在把稀土氧化物提纯到99.999%的精度。 这样的精度,肉眼无法看见,但却是全球科技工业中不可或缺的核心元素,比起德国方面所说的“经济机密”,中国的技术与制造,才是真正值得关注的重点。 说到这里,我们不妨再想一想俄罗斯的天然气生意,俄罗斯对外供气时,客户要求长期稳定供应,但却不想透露使用细节。 你以为这只是俄罗斯的商业模式?不,这正是所有能源大国的生意经,掌握资源的国家有时比客户更能决定游戏规则。 中国,为什么不能也学习这种策略?有时候,德国和其他西方国家可能在市场面前表现得十分傲慢,总觉得自己可以掌控一切。 但在面对真正的商业规律时,他们可能才会发现,谁才是那个能真正决定供应链命脉的人。 贸易不是一方单方面的游戏,所有市场参与者都必须遵守一定的规则。 如果你想持续享有中国的稀土供应,就得认真对待国际贸易的基本准则,公开用途,履行协议。 在这一切的背后,实际上,解决问题的钥匙始终在德国自己手里。 德国有两个选择:一个是遵守国际贸易规则,公开用途,履行承诺;另一个是重新寻找供应商,承担供应链成本飙升的代价。 如果德国继续在这两个选项之间摇摆不定,那么结局也许不会那么乐观。 总结:稀土的争端背后是全球产业链中的博弈。中国有着主导地位,但市场规则必须遵循。 想要在全球市场中取得长久的利益,谁都不能摆脱遵守基本商业规则的约束。