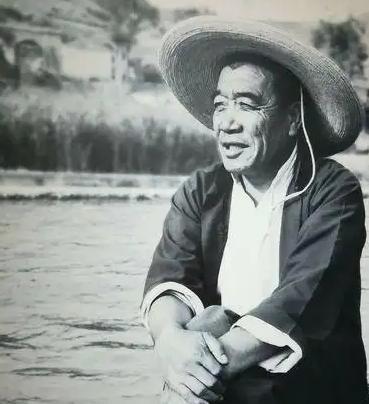

1986年,陈永贵病逝,大寨搭了灵棚,昔阳县领导:不拆,就不去祭奠,在得知此事后,“铁姑娘”郭凤英这样说.….… 1986年3月26日,陈永贵在北京医院因病去世,消息当晚传回大寨。村民们自发行动,在晒谷场用门板和木料搭起简易灵棚,摆放他的照片和旧物,表达对这位老支书的敬意。这座棚子虽朴素,却承载了全村对过去的怀念。次日,昔阳县领导通过村支部传达要求:如果不拆除灵棚,县里就不会派人前来吊唁。原因是当时农村正推行家庭联产承包责任制,大寨作为旧模式代表,需要转型,避免旧形式干扰新风气。 村干部面临两难,有人建议遵从上级,以免影响村里工作审批。棚子搭起后,村民陆续前来添香烛,回忆陈永贵生前事迹,这让拆除的压力更大。郭凤英作为老干部,得知县里立场后,直接表达不满,她指出陈永贵当副总理时从未为村里谋私利,现在为他守灵是本分,不应被新规一刀切。她的表态迅速传开,激发村民行动,大家从家中取出白布和木条,加固棚子结构,拒绝县里第二次劝说。 县领导的考量源于时代转变,八十年代中期,全国农村都在破除旧俗,推动经济调整。大寨过去靠集体劳动成典型,但新政策下,需要转向个体经营,县里希望通过简化丧事体现改革精神。村民则从情感角度出发,陈永贵带领他们度过洪水和贫困,他的离去让他们觉得必须有个地方寄托。 出殡当天,村民自发聚集在村口,队伍从晒谷场延伸到路边,周边乡亲也赶来参与。灵车经过时,大家以哭喊表达送别。陈永贵遗愿是骨灰撒在虎头山,不建墓碑,不进公墓,这样能让他“看着”亲手开辟的梯田。县里同意后,骨灰运回大寨,安放在山顶位置,从那里能俯瞰村里田地。 郭凤英继续在村里任职,直到退休,她常去山上维护那片地方。大寨转型后,兴建水泥厂和核桃加工企业,发展旅游业,村民收入逐步增加。过去靠梯田和水渠的集体模式,渐渐融入市场经济,村貌焕然一新。 大寨的变迁体现了农村改革的普遍路径,从单一农业到多元产业,郭凤英见证并参与其中。她从铁姑娘到村干部,再到适应新政策的角色,体现了个人与集体的适应。