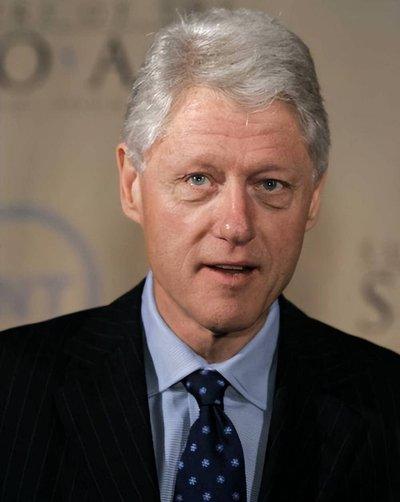

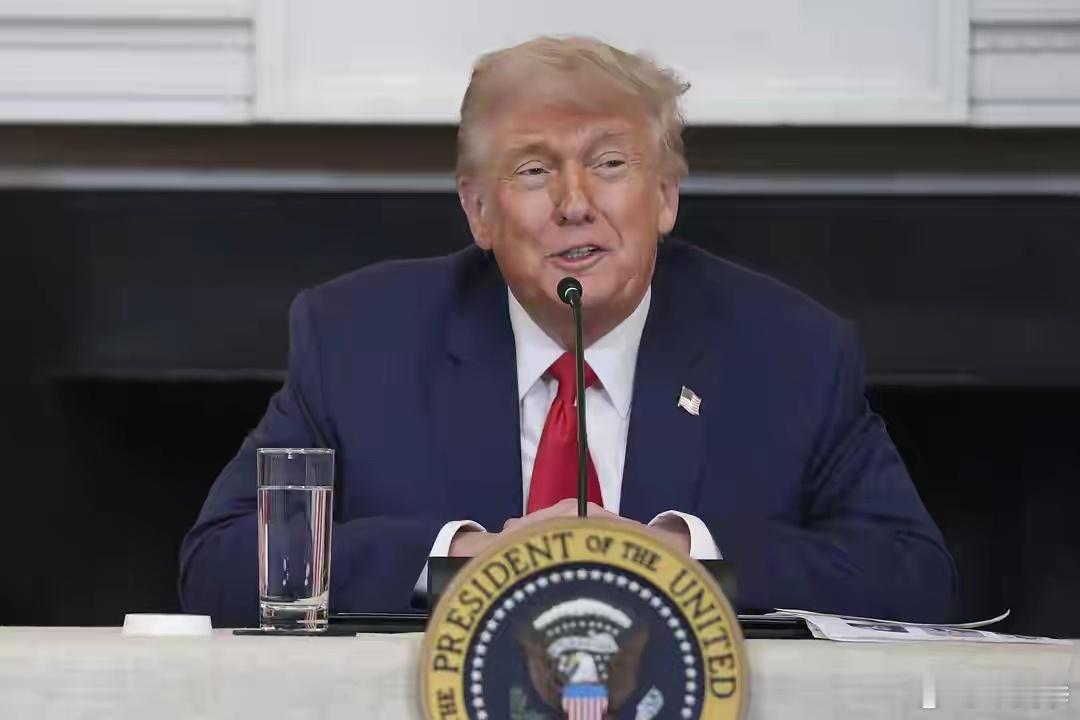

克林顿亲口承认:“当年拉中国入世是想用规则锁死中国,结果美国自己却爆了胎。”如今芯片围堵重演历史,欧洲港口堆满中国新能源车,数据证明围堵只会加速中国自研。 这番话和他1999年在国会听证会上说的“中国入世将促进全球规则融合”形成了鲜明对比。那时候他还披着文明全球化的外衣,现在看来,更像是在为一次战略误判找出口。 中国入世那会儿,美国信心十足。他们以为只要设置好规则,就能把中国牢牢限制在价值链底端,干脏活、赚辛苦钱,高利润永远留在美国人手上。 可现实是,中国先是照着规则做事,然后慢慢学会了怎么“做规则”。 入世后,中国制造业大爆发,从钢铁到电子,从服装到通信,几乎没有哪个行业不经历了一轮洗牌。 而美国本土制造业却像被抽了骨头,铁锈地带越来越多,工人越来越少。美国制造业岗位在2001年后减少超过20%,不少城市至今还没缓过来。 当年中美WTO谈判的时候,美国提出过很多“苛刻条件”,比如要求中国全面开放金融行业,但中国谈判团队非常冷静,保留了核心底线。 这一步,在今天看来就是战略定力的体现,给后来的科技追赶争取了缓冲期。 这就带出了今天的局面:美国当年靠规则想“锁死中国”,结果现在反而被自己设下的游戏规则绊了脚。 2025年的芯片围堵,几乎是当年剧本的翻版,只不过这次的主角换成了半导体。 最明显的例子就是安世半导体事件。今年9月,荷兰政府在美国压力下接管了这家对汽车芯片有巨大影响力的企业,理由还是那套“国家安全”。 可问题是,安世的产品是全球汽车产业链不可缺的一环,尤其是中国新能源车厂商,几乎每一家都在用它家的芯片。 中国很快就出手了,宣布对部分关键芯片原材料出口实施管制。直接后果就是,美国几家大车企,像福特、通用,全都发了预警,说生产线可能因为芯片断供而停摆。 这次不同的是,中国不是没芯片,而是被迫加快自研。围堵反而成了动力。过去两年,中国电动车出海势头不减,到了今年10月,欧洲港口堆满了中国新能源车,同比增加了30%。 这说明,中国不仅没被围堵打趴下,反而在新能源赛道上跑得更快了。特别是车用芯片、电池技术、整车系统集成,正在全方位实现国产化。这种趋势,实际上是美国围堵政策的直接反作用。 回到芯片领域,2025年中国在这方面的进展已经不再是“追赶”,而是“绕过”。比如北京大学彭海琳团队在光刻胶分子结构上的突破,直接解决了卡脖子的核心材料问题。还有孙仲团队搞出的模拟芯片架构,也在算力效率上打了个漂亮翻身仗。 硬件在突破,软件也没闲着。像字节和阿里这样的公司,已经开始用算法压缩技术来弥补硬件短板。比如Qwen模型的压缩策略,在AI任务上用更少的算力取得更好的效果。 这么一来,美国原本想靠技术封锁让中国“熄火”,现在却只能眼睁睁看着中国在多个领域进入“快车道”。像高通、英特尔,不光在中国市场份额被蚕食,全球营收也开始出现波动。 从战略层面看,美国是用静态思维去应对一个动态发展的对手。他们以为切断供应链就能拖住中国节奏,结果中国直接换了赛道自己跑。 而美国这边,反而陷入了“消耗战”的泥潭。芯片围堵不仅没能打击中国,还让自己企业受伤,盟友也跟着难受。欧洲国家在面对堆积如山的中国电动车时,一边担心市场冲击,一边又不得不承认质量和价格的确打不过。 这时候再看克林顿的那段话,就像是给整场局势下了一个注脚:规则不是万能的,特别是当对手懂得如何用规则反转局面的时候。当初想用WTO困住中国,现在连芯片都困不住,反而让中国把压力变成了动力。 而更讽刺的是,2020年的时候,比尔·盖茨就曾经公开表示,科技封锁只会逼迫中国加快自给自足的速度。 美国想靠技术壁垒筑墙,但墙外的世界已经在自建高楼。而且中国不是单打独斗,而是在构建一套属于自己的系统。 说到底,科技不是靠封锁玩胜负的游戏,而是比谁能跑得更远、更稳。美国两次围堵的结果都说明了一个问题:低估对手的成长能力,是最致命的战略失误。 未来的科技博弈,不是靠谁手上握着更多“禁止出口”的清单,而是看谁能在开放中找到节奏,在限制中找到突破。技术不是冷兵器,它天然带着合作的基因。 以前是WTO,现在是芯片,如果美国继续用静态思维应对一个动态世界,那爆胎的就不会只是制造业,而是整个战略方向。 资料:2025-10-28 21:43·台海网官方账号 克林顿亲口承认:“当年拉中国入世是想用规则锁死中国,结果美国自己却爆了胎。”